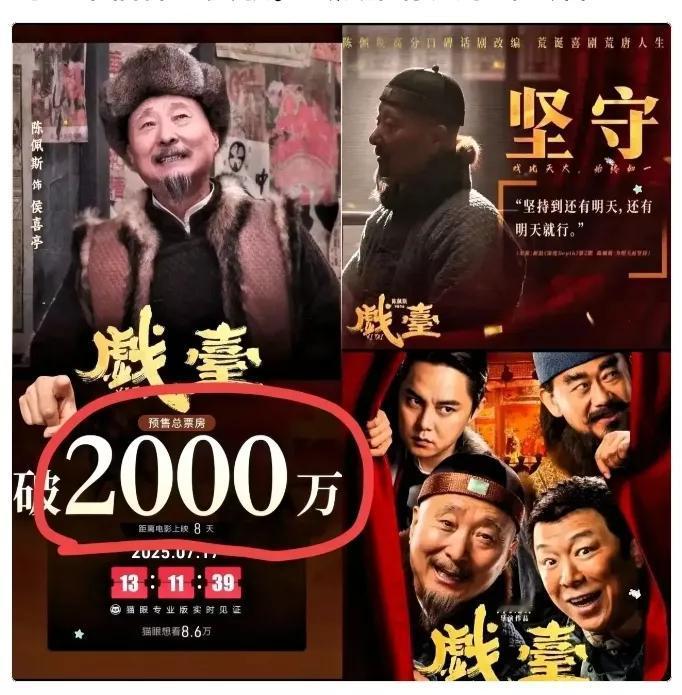

陈佩斯泪目了,本来看到几万块的预售,老爷子已经泄气了!本以为会血本无归!结果当80后知道是陈佩斯八年巨制,纷纷贡献自己一份力,因为他一直不受资本待见,宣传力度本就很小! 影院排片表上,《戏台》的名字挤在角落,上午十点的场次只有稀稀拉拉几个座位被标记。 预售系统里跳动的数字停在26万,这个数字像根细针,扎在陈佩斯团队每个人的心上。 工作人员盯着屏幕叹气,有人忍不住念叨,这才够场地租金的零头。 陈佩斯坐在监视器旁的折叠椅上,手指无意识地摩挲着剧本边缘。 这本被他翻得起了毛边的剧本,耗了他八年。 从选景到定稿,他带着团队跑遍了十几个省市的老戏园子,光是复原民国戏班的行头,就请了七位老手艺人。 可这些事,除了团队里的人,没多少人知道。 资本方不待见他,觉得一个快七十的老头搞不出流量,宣传费用一砍再砍,最后连个像样的预告片都没做出来。 预售第一天,票房数字卡在几万块不动弹。 有人把截图发到网上,下面的评论稀稀拉拉。 有人问陈佩斯是谁,还有人说这年头谁还看老戏骨的电影。 陈佩斯年轻时就因坚持艺术原则和不少资本闹过矛盾,当年他的小品红遍全国,却因版权问题和电视台对簿公堂,之后淡出大众视野多年。 他这辈子就认一个理,艺术不能掺水,可这理在当下的市场里,显得格外不合时宜。 转机出现在预售开启的第三天。 一个80后网友在社交平台发了条长文,说自己小时候守着电视看陈佩斯的小品,现在怎么能让他的电影没人看。 他晒出了购票记录,呼吁同龄人“补张票”。这条帖子像投入湖面的石子,很快泛起涟漪。 越来越多的80后加入进来。 有人翻出陈佩斯早年在话剧舞台上的照片,有人回忆起他当年为了拍好一个镜头,在零下几度的片场反复琢磨的报道。 这些记忆像纽带,把一群三十多岁的人连到了一起。 他们在家长群里吆喝,在同事间传话,有人买了十几张票送给朋友,有人特意调休去看早场。 预售数据开始疯涨,从26万到五百万,再到破千万,最后冲到两千多万。 影院经理看着后台数据发愣,赶紧调增排片,把下午和晚上的黄金时段匀出不少给《戏台》。 上映那天,不少影院的放映厅坐得满满当当,观众里大多是头发微秃、带着保温杯的中年人,他们笑着笑着就红了眼眶。 《戏台》讲的是民国戏班的故事。 军阀闯进戏园要改戏,全班人吓得直哆嗦,只有老生梗着脖子不肯改词。 这个角色是陈佩斯自己演的,他往台上一站,一个眼神就带出了老艺人的执拗。 电影里没有炫目的特效,也没有当红的流量明星,就靠一群实力派演员搭戏,把小人物的挣扎演得活灵活现。 观众走出影院时,有人在门口的海报前驻足。 海报上的陈佩斯穿着戏服,眼神里透着股倔强。有年轻人问同行的长辈,这人以前很厉害吗。 长辈说,他当年在春晚上演小品,一句台词能让全国观众笑半个月,后来为了保住艺术的纯粹,宁愿不登台也不向资本低头。 上座率冲到72%的那天,陈佩斯去了趟影院。 他没惊动任何人,就坐在最后一排的角落。 看到观众为电影里的老生鼓掌时,他悄悄别过脸,用袖口抹了下眼睛。 散场后,有观众认出他,围过来要签名。 一个80后握着他的手说,谢谢您还在坚持。 陈佩斯笑了笑,说谢谢你们还愿意看。 票房破四千万的时候,有人算过账,刚好够覆盖成本。 陈佩斯没提盈利的事,只是在接受采访时说,能让更多人看到这样的故事,就不算亏。 他这辈子都在和艺术较劲,年轻时在小品里针砭时弊,后来在话剧舞台上打磨演技,如今拍电影,还是那股子不将就的劲儿。 现在的电影市场,到处是大制作、大场面,像《戏台》这样的片子,就像不合时宜的老物件。 可偏偏是这样的老物件,被一群念旧的80后捧在了手心。他们用一张张电影票证明,好东西不会被忘记,认真做事的人,总会有人记着。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!