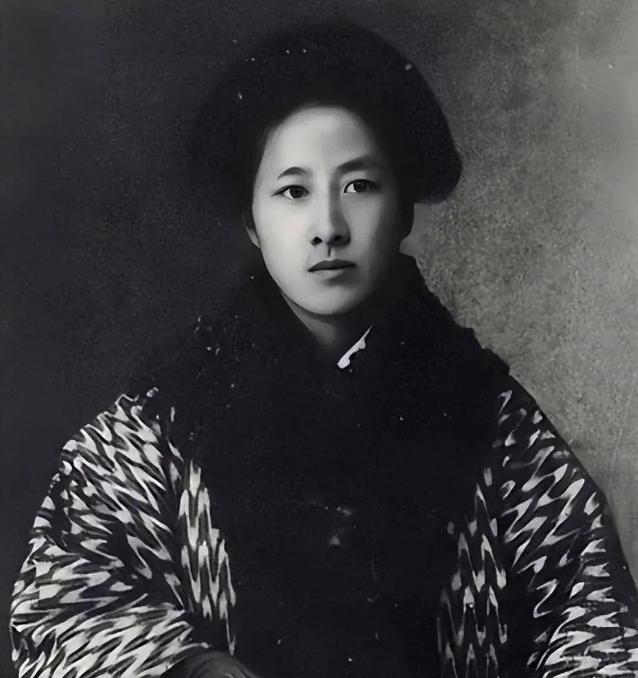

1905年,在日本,30岁的秋瑾和24岁的鲁迅发生激烈争辩。不料,秋瑾从靴筒里拔出倭刀,往讲台上“咚”地一插,当即丢下一句狠话。听到这句话后,一半人热血沸腾,一半人脸色煞白。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1905年的东京,空气里却飘着一股火药味,就在一间灯光昏暗的小屋里,两个日后在中国历史上举足轻重的人物——秋瑾和鲁迅,正进行着一场刀刀见骨的辩论。 而这股火药味,源头不远,清政府输了甲午,又挨了八国联军的打,整个国家像一艘漏水的破船,大批热血青年涌向日本,想找一条救国的新路。 谁知,日本人转头就颁布了《清国留学生取缔规则》,名为“取缔”,实为监视和羞辱,连梁启超都痛斥这是“辱华”,民族的未来,眼看就要断送在俄国与日本的夹缝里。 面对这道刺眼的规则,留学生群体瞬间炸开了锅,争论的核心很简单:是忍气吞声继续学业,还是全体退学以示抗议? 秋瑾是主张退学的最激烈代表,她骨子里就不是个安分的人,小时候不爱红妆爱武装,嫁入富家也未能磨平她的棱角。 八国联军的炮火,把她从安稳日子里彻底震醒了,一个念头在她心里挥之不去:“难道女人只能守着厨房发愁吗?” 1904年,她冲破家庭的阻挠,独自东渡日本,剪短发、穿男装,从一个旧式闺秀彻底变成了一个革命者。 此刻,她站了出来,声音像淬了冰:“退!必须退!这规矩是套在我们脖子上的绳子,今天忍了,明天日本人就能骑到我们头上拉屎!” 争到激烈处,秋瑾手往靴筒里一探,“锵”的一声,她从大阪买来的倭刀被猛地扎进桌板,震得茶杯都跳了起来。 她盯着台下,声音不高,却字字扎心:“鲁迅,你要留下,我不拦你,但我秋瑾今天把话撂在这儿,三天后,我带第一批人回国,想当亡国奴的,留下;想拼条活路的,跟我走!” 满室死寂,只有刀锋的寒光在摇晃。 与秋瑾的烈火相对,是鲁迅的烛光,他没有起身,声音不高却很稳:“退学容易,可回国之后呢?满街都是辫子,遍地都是麻木。我们能做什么?不如留下来,把真本事学到手,将来才有力气去拆了那个吃人的笼子。” 他觉得,热血解决不了一时,更解决不了一世,光有胆子,不知道往哪儿使,跟当年“刀枪不入”的义和团有什么区别?脑袋不清醒,回去也是白白送死。 三天后,秋瑾果然带着第一批学生登上了“长江丸”号,她一身男装,站在甲板上,高举那柄倭刀,向岸上送行的人喊话。 回国后,她办报、兴办女学、联络会党、组织军队,把生命化作一团熊熊燃烧的烈火,革命不是喝茶绣花,是满手血污和午夜梦回的悔恨。 起义失败被捕时,她本可以逃走,却选择了留下,她说:“我走了,革命不就成了笑话?”临刑前,她只留下一句“秋风秋雨愁煞人”。 秋瑾就义的消息传到东京,鲁迅正在灯下读书,他一言不发,合上书,在屋外站了很久,他后来终究是回国了,但没有拿起枪,而是拿起了笔。 他的笔,比刀子更刻薄,专挑国民精神里最麻木、最苟且的脓疮下刀,在他的小说《药》里,那个牺牲的革命者“夏瑜”,就是秋瑾的影子。 他没有写她的英勇,反而用蘸着人血的馒头和看客的冷漠,剖析了那个吃人的社会。 后来有人不解,问他:“你和秋瑾当年观点那么对立,怎么还去她的墓前凭吊?” 而鲁迅只答,一码归一码,她为这个国家丢了性命,我当然要敬她,其实秋瑾生前也曾写信说,她虽不留在日本,但也敬重那些留下苦读的人,因为大家想要的东西,归根结底是一样的。 一个是劈开黑夜的闪电,一个是照亮人心的烛火,后来秋瑾的牺牲,用最惨烈的方式撞响了警钟,点燃了无数人的斗志;而鲁迅的文字,则用最深刻的方式解剖了病根,唤醒了沉睡的灵魂。 他们的分歧,并非谁对谁错,而是在那个绝望的年代,两种救国路径的激烈碰撞,前者用牺牲换来警醒,后者用笔墨刻画灵魂,最终在不同的维度上,共同铸就了民族的脊梁。 那么,闪电与烛火,究竟哪条路,在那个年代更接近答案呢?这个问题,或许至今没有标准答案。 【信源】人民网《1905年鲁迅等人为何遭秋瑾女侠呵斥:卖友求荣 吃我一刀》