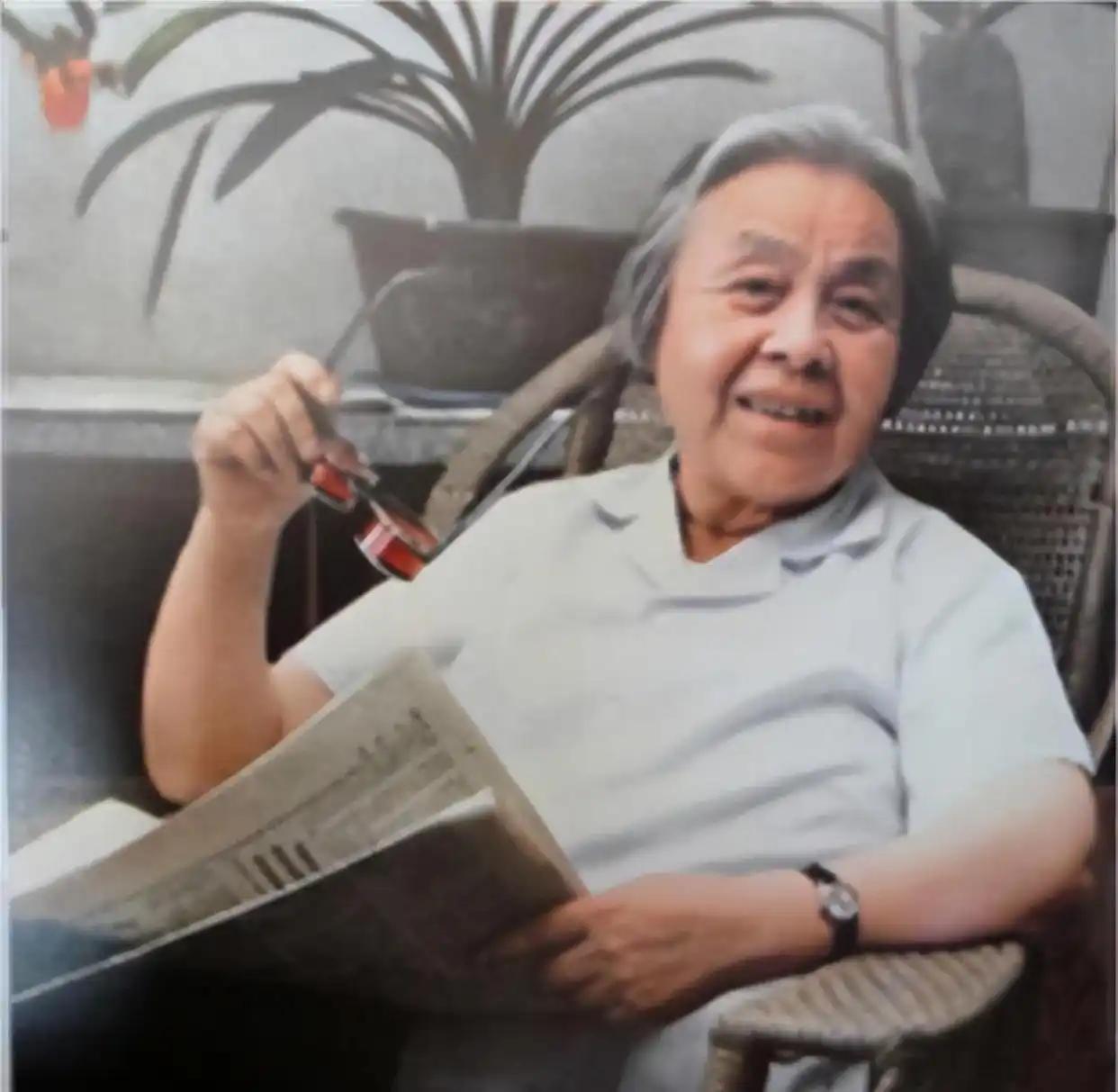

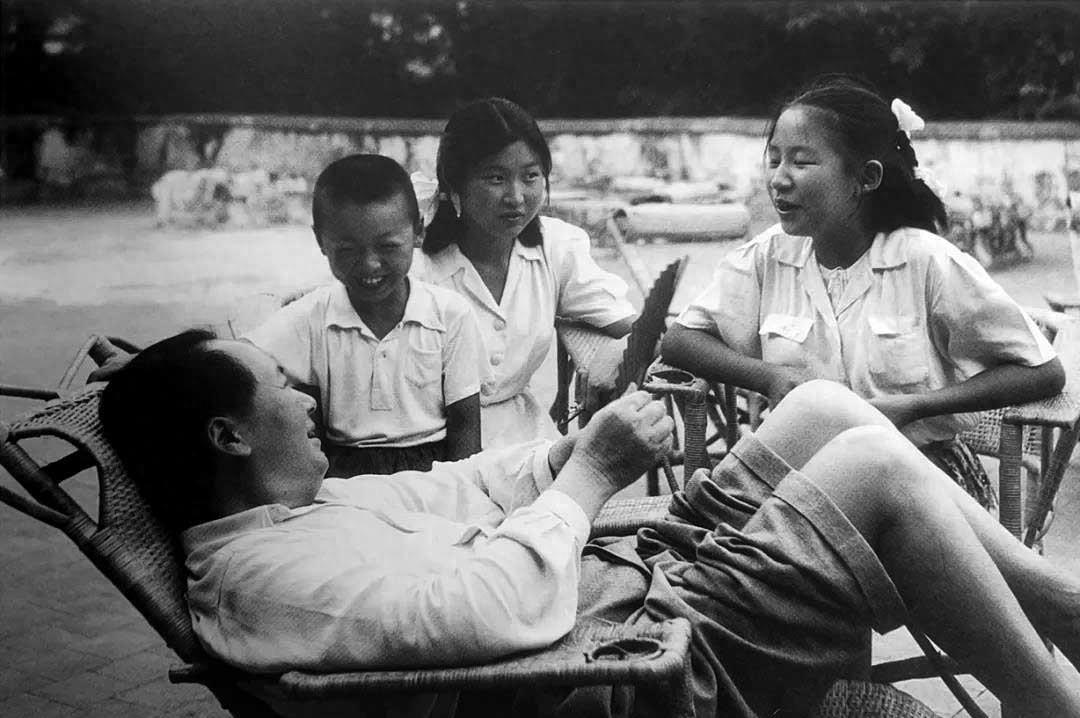

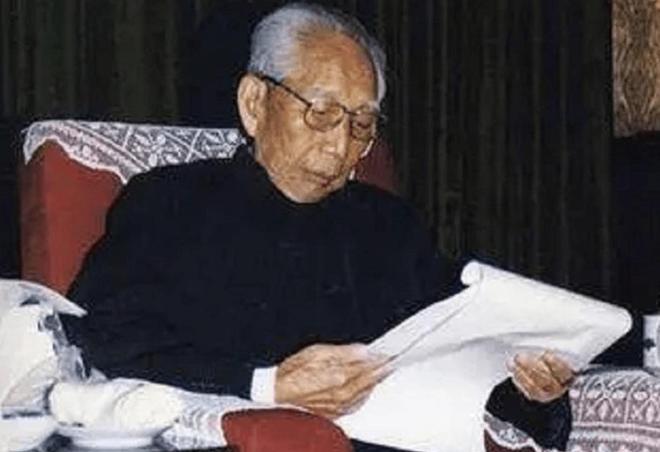

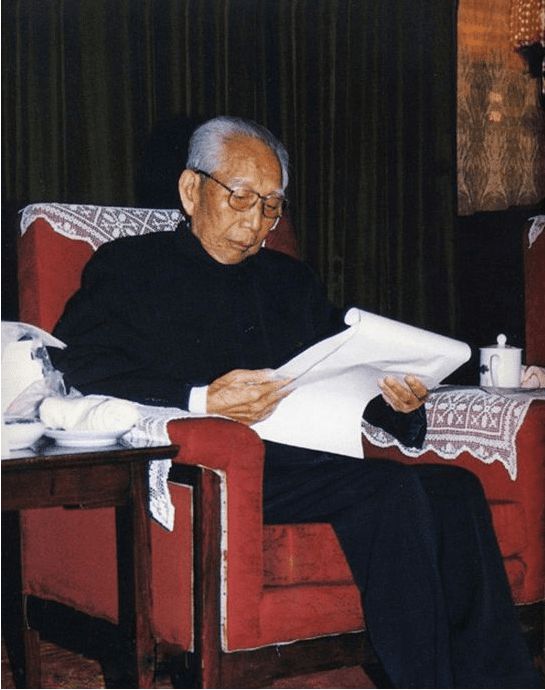

1958年丁玲在养鸡场时,王震说“丁玲生活上要照顾,出了问题我负责。”晚年丁玲回忆说“你们看过卖火柴的小女孩吗?我便是寒冷冬夜里划火柴的女孩儿,点亮第一根火柴的是王震将军。” 1958年,52岁的作家丁玲,丈夫陈明已被定为“右派”,即将发配黑龙江密山农场“监督劳动”。 几个月前,她本人也被定性为“丁陈反党集团”首犯。 曾经的世界,天翻地覆。 她向作协领导提出请求,追随陈明,去北大荒。 然而,作协领导顾虑她已不再年轻的身体,进行回绝 就在希望渺茫之际,一道意想不到的光,穿透了笼罩她的阴云。 1958年,“反右”风暴席卷全国,无数知识分子坠入深渊。 丁玲,这位曾以《太阳照在桑干河上》获斯大林文艺奖、在延安时期便享有盛誉的作家,被划为“右派”,成为被批判、被放逐的对象。 她的诉求,去北大荒“改造”,既是无奈之下的自我放逐,也表明用=想要用自己的实际行动来证明清白。 然而,作协的犹豫不无道理。 北大荒的苦寒与高强度劳动,对一个年过半百、且无具体“监督劳动”指令的女作家而言,无异于生死考验。 转机出现在陈明抵达北大荒后不久。 在农场新建队的帐篷里,王震将军前来视察。 面对这位曾指挥千军万马开垦南泥湾、此刻正统领十万官兵奋战北大荒的铁血将领,陈明鼓起勇气,面陈了丁玲的请求。 王震的反应出乎意料。 他在询问了丁玲的身体状况后,当即决定:“好嘛,她来北大荒,我同意!” 在那一刻,他展现的是一种基于同乡情谊、或许还夹杂着对知识分子价值的某种认知,以及其个人行事风格的担当。 他随即补充:“生活上要照顾,出了问题我负责。” 这句承诺,成为日后丁玲在北大荒相对特殊处境的基石。 1958年6月,丁玲怀抵达密山,王震亲自在农垦局接见了她。 会面中,他不仅确认了接收,更做出了细致安排。 王震的考虑是务实的,让夫妇团聚,便于互相照应。 选择交通便利的农场,隐含了对丁玲身体状况的关照。 提供独立宿舍,在集体化农场环境中已属特殊待遇。 7月初,丁玲与调来的陈明一同抵达汤原农场畜牧队。 王震开始了“特殊关照”,她被安排“体验生活”,而非强制同年轻人一样作息的重体力劳动。 实质上,她累了可以休息,主要承担文化教育工作,后来经王震过问,甚至争取到每天半天时间用于创作。 工资定为每月30元,在当时农场环境下,已属“高薪”。 这些安排,自然引来议论。 每当此时,王震那句“出了问题我负责”便成为挡箭牌。 他还邀请丁玲夫妇到佳木斯看电影,特意让他们坐在自己身边的大沙发上,而让当地局长们坐在后排。 举办舞会时,也必邀他们参加,并当众宣称“这是我的客人”。 这些在公开场合显示的亲近姿态,无疑为丁玲夫妇,提供了一层无形的保护膜。 丁玲晚年曾动情地回忆:“你们看过安徒生的童话《卖火柴的小女孩》吗?我便是那寒冷冬夜里划火柴的女孩儿。点亮第一根火柴的,是王震将军。” 这“第一根火柴”,便是王震在绝境中伸出的援手和给予的有限庇护,让她在政治严寒中感受到生存的希望。 然而,王震的庇护有其边界,无法逾越时代的铁幕。 他多次试图推动为丁玲“摘帽”。 1959年,他在佳木斯接见丁玲夫妇时,坦言当年中央解决部分右派摘帽的名单里没有她。 1960年底,王震将丁玲夫妇召回北京,直言要“帮你们解决问题”,安排他们住宾馆休息,甚至邀请他们参加农垦部的专业会议,并向与会专家介绍“这是作家丁玲”。 他带病住院时,还特意带丁玲夫妇去见作协党组负责人邵荃麟,促成邵当面表示丁玲有“立功表现”,可考虑摘帽。 1961年冬,农场党委宣布摘掉陈明的右派帽子,但丁玲的帽子依然沉重。 1963年,丁玲赴京看病,再见王震时反映创作困境,王震再次承诺:“你的问题,我负责到底!” 遗憾的是,这些努力均告失败。 作协党组对丁玲的态度异常强硬。 1959年和1962年,作协两次派人赴汤原农场调查,名为“看望”,实则为不予摘帽寻找依据。 王震个人的善意与影响力,终究无法撼动体制对“丁玲问题”的定性。 丁玲的右派帽子,直至1978年才被摘掉,1984年方获彻底平反。 因此,当1999年《南方周末》刊登《丁玲:在北大荒的日子》一文,引用“文革”中材料称王震起初“不想要丁玲”,并暗示丁玲赴北大荒是作协通过王震是被动接受时,陈明深感震惊与愤慨。 这段历史公案,揭示了特殊年代里个体命运的脆弱性。 即使有王震这样位高权重者的庇护,丁玲依然无法摆脱时代的枷锁。 在北大荒中,如同安徒生童话里那根火柴,虽不足以融化整个寒冬,却足以让一个濒临绝望的灵魂,在漫漫长夜,有一丝等待黎明的勇气。 主要信源:(资料——《丁玲传》)