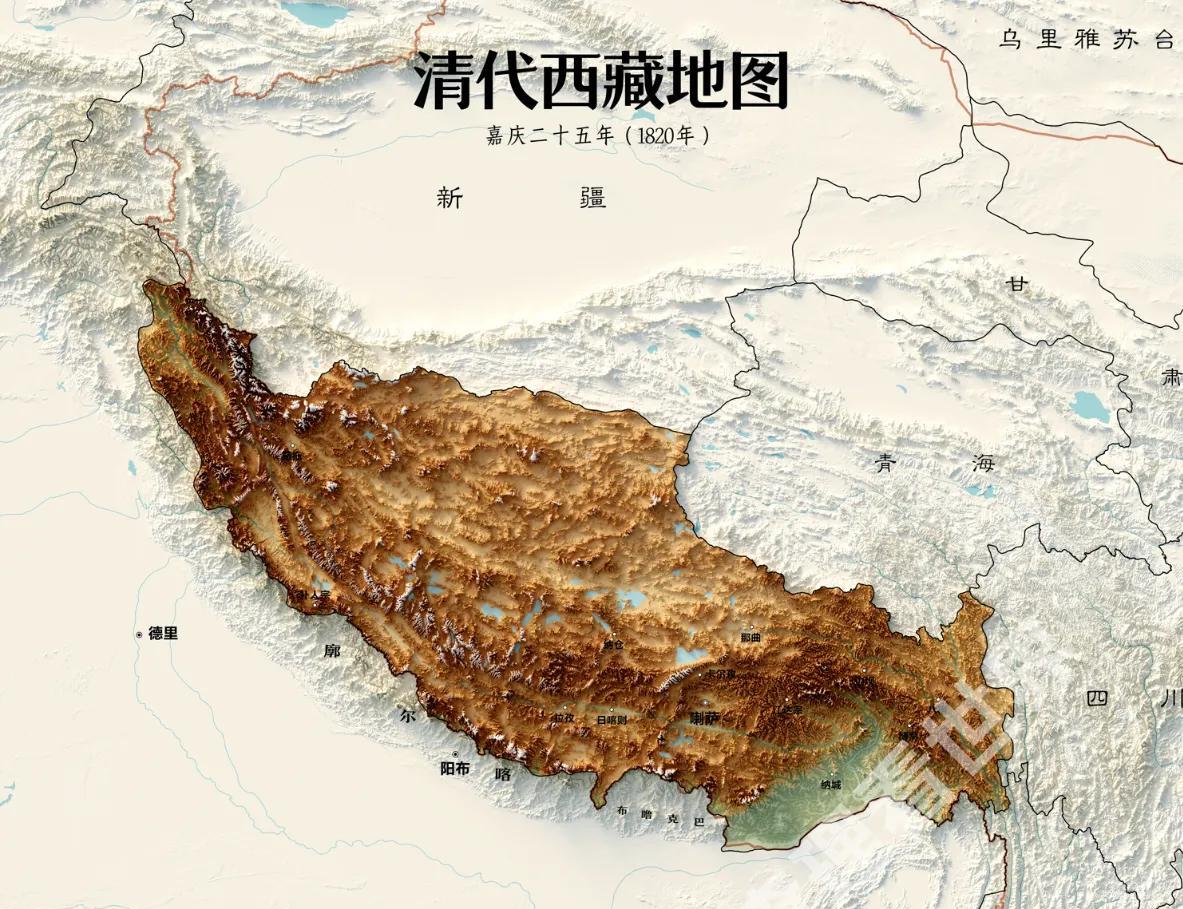

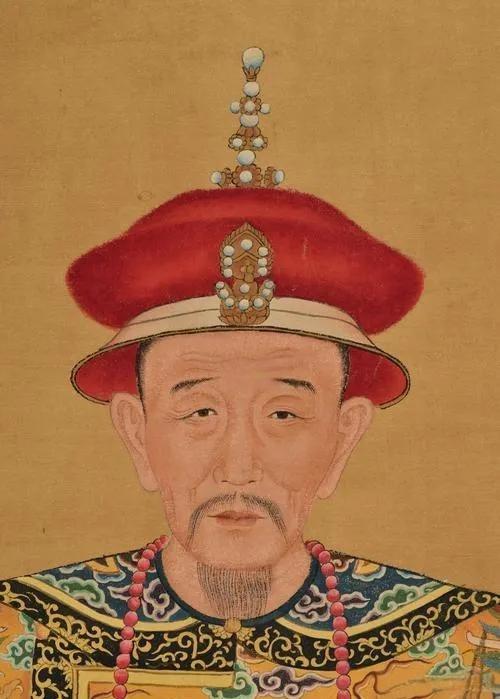

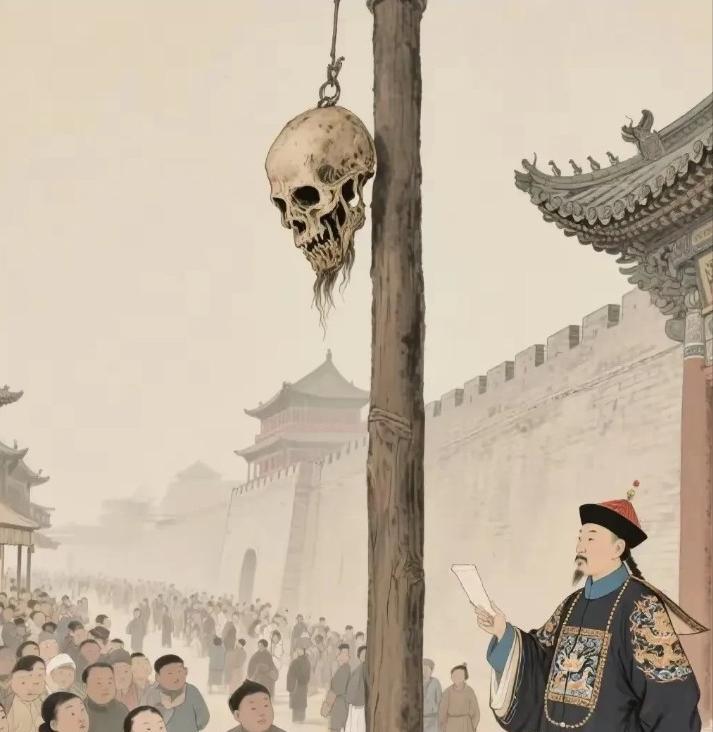

西藏的问题,唐朝整不明白,元朝整不明白,明朝也整不明白,但清朝整明白了。这不是靠军队把人都打服,而是靠一个六十多岁的皇帝,用一套天衣无缝的政治定调,让这个千年乱局就此归于平稳。这个人不是别人,正是康熙。 问题在哪?从一开始,西藏就不是一个可以“简单纳入”的地方。地形高原,语言宗教独特,交通极差。外部看似偏远,内部却矛盾四伏。宗教与世俗权力交错,寺院系统庞杂,一旦出现权力真空,就容易被外部势力插手。 唐朝时候,搞过和亲,派文成公主入藏。虽然风风光光,但只是联姻,并没有建立常态统治体系。边界时常动荡,吐蕃趁唐安史之乱不断南侵,最后还攻破长安。唐朝本身也无力反击,只能互有攻守、互为牵制。 元朝看似做得更远,设了“宣政院”,给藏地统个名字。但实质上,元朝并没把西藏当作普通行省去管理,而是通过帝师制度,用宗教领袖统摄地方。这么做,表面上建立联系,实则放任自治。更重要的是,元朝政治结构本身就松散,中央集权不牢,自身都难保,又哪能管得住边疆? 明朝接着走羁縻路线。名义上册封了达赖、班禅,却并未派兵驻防,也不设地方官员。所有政令靠喇嘛传达,中央政府基本不插手事务。边界防线也时松时紧,反倒给了蒙古与吐蕃之间频繁互通的机会。没有稳定机制,自然无法建立实控。 直到清朝,形势才彻底翻盘。西北强敌准噶尔开始崛起,西藏成为它进军中原的战略要道。一次插手,就点燃了整个拉萨地区的政权内斗,局面一度失控。康熙没有回避,而是果断出手。他不像前朝皇帝那样躲在京城等情报,而是亲自调兵布阵,指派皇子领军,设“抚远大将军”,年羹尧入藏清剿准军。这不是临时军事行动,而是一场系统的战略部署。 拉萨光复后,他没撤军,也没简单封赏,而是立碑昭告天下,把“清军入藏”写成国家主权宣言。《御制平定西藏碑》上,汉藏蒙满四体并列,意味着中央已然介入并确立了多元统治架构。康熙知道,仅靠军事镇压并不能让西藏长期稳定,所以他立刻开展政治安排。 他不废宗教制度,反而重新册封达赖、班禅,明示藏地继续由黄教掌控,但权力必须在清廷制度框架内运作。他授予达赖地位,但同时设立驻藏大臣,由朝廷直接派遣。藏人自治,但不得离开帝国系统。表面看是尊重,实质是分权制衡。 为了保障制度落地,他还加强了与蒙古地区的联系,避免西藏与蒙古串联。防止外部势力卷入,是康熙掌控全局的关键。他用一套“安抚+控制+插手”的混合策略,逐步剥离西藏过去的半独立属性,使之成为清朝版图真正的一部分。 康熙去世前,这套体系已基本建立。雍正继位后在此基础上完善,乾隆更是系统化推进,从驻藏官制到金瓶掣签,无不是建立在康熙先前定调的战略基础之上。可以说,没有康熙的出手,西藏极可能继续成为中亚诸国的博弈场,边境也难以安宁。 康熙的厉害之处,不在于打赢了一场仗,而是他以极高的政治直觉,抓住了战略时机,建立了制度框架,并用自己皇帝的权威,协调军事、政治与宗教三者之间的关系。他不靠征服,而靠制度完成治理;不依靠流血,而依靠格局形成合围。 当时西藏本土复杂,准噶尔虎视眈眈,蒙古部落仍有余波。康熙面对的不是一个简单的地方问题,而是整个帝国西部战略防线能否成立的问题。他不是被动响应,而是主动布局。他让西藏问题第一次变成“可以治理的问题”,也让清朝的疆域和制度同时往西推进一大步。 他懂得,一场仗能赢一时,但只有制度,才能维持一地。他没有把西藏变成满洲人的殖民地,也没有扶持傀儡,而是用深度融合的方式,让西藏进入帝国体系,又保有一定地方特色。比起前朝的松散、无力,康熙选择的是强干预、强协调,并通过制度稳定根基。 所以说,唐整不明白,元整不清楚,明压根没动手,清却整明白了——全靠康熙亲自定了调子。他一生没有走进西藏一步,但却把整个藏地局势握在了手里。这才是一个帝王真正的战略格局。你可以说他不战而屈人之兵,也可以说他定调之后,百年不变。但你不能否认,康熙是真正把西藏问题“整明白”的第一人。