指数狂欢 背后三大纠结

上周大盘已经创出了今年以来的新高,距离去年的新高3674点只有一步之遥,距离2021年的高点3731点只有相差不到200点,但周末大家还是高兴不起来。原因主要有三点:

一是本轮行情走势太极端

本轮市场上涨的主要是银行板块,四大行连创历史新高,比如工行去年大涨56%,今年再涨18%,仅这一家"宇宙行"就为大盘指数贡献了数百点的涨幅空间。如果将中国银行、建设银行、农业银行等银行股纳入统计,整个银行板块对指数的拉动效应更是呈现出几何级数的放大。这种"大象起舞"的壮观景象,使得上证综指等主要指数好像变成了银行股的"影子指标"。

在指数繁荣的背后,绝大多数散户重仓的科技成长股、中小创标的依然深陷"3000点魔咒"。这种"指数牛市"与"个股熊市"并存的奇异景象,就像一场精心编排的金融戏剧,聚光灯下的银行股独领风骚,而观众席上的散户却只能对着自己持仓账户里纹丝不动的科技股黯然神伤。这种极端的市场分化,不仅折射出当前资金"避险抱团"的谨慎心态,更暴露出A股市场流动性分配的结构性失衡。

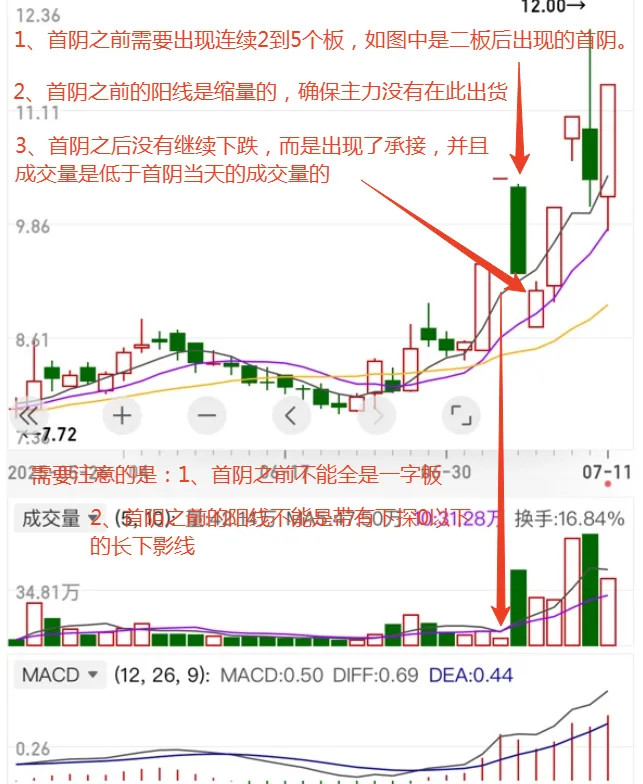

二是量化资金在盘中作妖

在当下的A股市场,量化资金正以其精密的算法和闪电般的交易速度,将二级市场搅动得暗流汹涌。每天市场热点像电风扇一样轮动,让大家无所适从。很少有热点能够连续上涨三天,一般都是第一天涨幅靠前,第二天就是跌幅靠前;更多的热点单个交易日内完成"冲高-回落"的完整轮回,将追涨杀跌的资金困在情绪的过山车上,这种"朝秦暮楚"的走势,让大家无论怎么调整策略,总会被市场波动"修剪"得遍体鳞伤。

这种走势正是量化策略最理想的狩猎场,它们凭借纳秒级的交易延迟和复杂的统计套利模型,在散户尚未察觉波动时已完成数十次买卖。当大家还在为早盘的追高决策懊悔时,量化系统早已通过日内回转交易将利润落袋为安。这种不对等的博弈环境,犹如大炮对木棒,将市场生态扭曲成一场残酷的零和游戏。

三是资金面的"虹吸效应"愈演愈烈

大金融板块持续抽血导致其他板块严重失血,超过40%的资金集中在不到10%的个股上。这种畸形分布就像沙漠中的幻影绿洲——远处看着生机勃勃,走近才发现只是海市蜃楼。

在银行等大盘股照耀下,绝大多数中小市值板块却陷入严重的"失血"状态,如同干涸的河床,在流动性枯竭的困境中苦苦挣扎。这种畸形格局,造成了强者愈强,弱者愈弱,最终导致市场生态严重失衡。更令人忧心的是,这种资金高度集中的现象犹如建立在流沙之上的城堡,表面光鲜亮丽,实则根基不稳,一旦市场风向转变,极可能引发连锁式的流动性危机。

当前银行板块的走势,与当年茅台股价的抛物线如出一辙,先是机构抱团推高估值,继而舆论场中形成"永不下跌"的共识,最终在流动性收紧时轰然崩塌。尽管银行作为金融基础设施确实比消费品更具刚性需求,但当年的房地产坏账就自动消失了吗?监管层频繁提及的"金融风险化解",恰似当年白酒行业"去库存"的委婉说辞,谁能保证银行业不是下一个茅台呢?

随着周末市场情绪持续升温,周末大家都在喊4000点。从技术面来看,只要大盘能够延续当前强势格局,持续放量突破3721点这一关键阻力位,那么剑指4000点绝非遥不可及的梦想。

只要大盘能够继续上行,市场热点就会扩散,大家持有的补涨股,特别是科技股就会补涨,上周五突然拉升的科创50可能就是一个信号,因为科创板基本都是科技股,所以,我们还是建议大家耐心等待补涨。请注意关注。

作品声明:个人观点、仅供参考