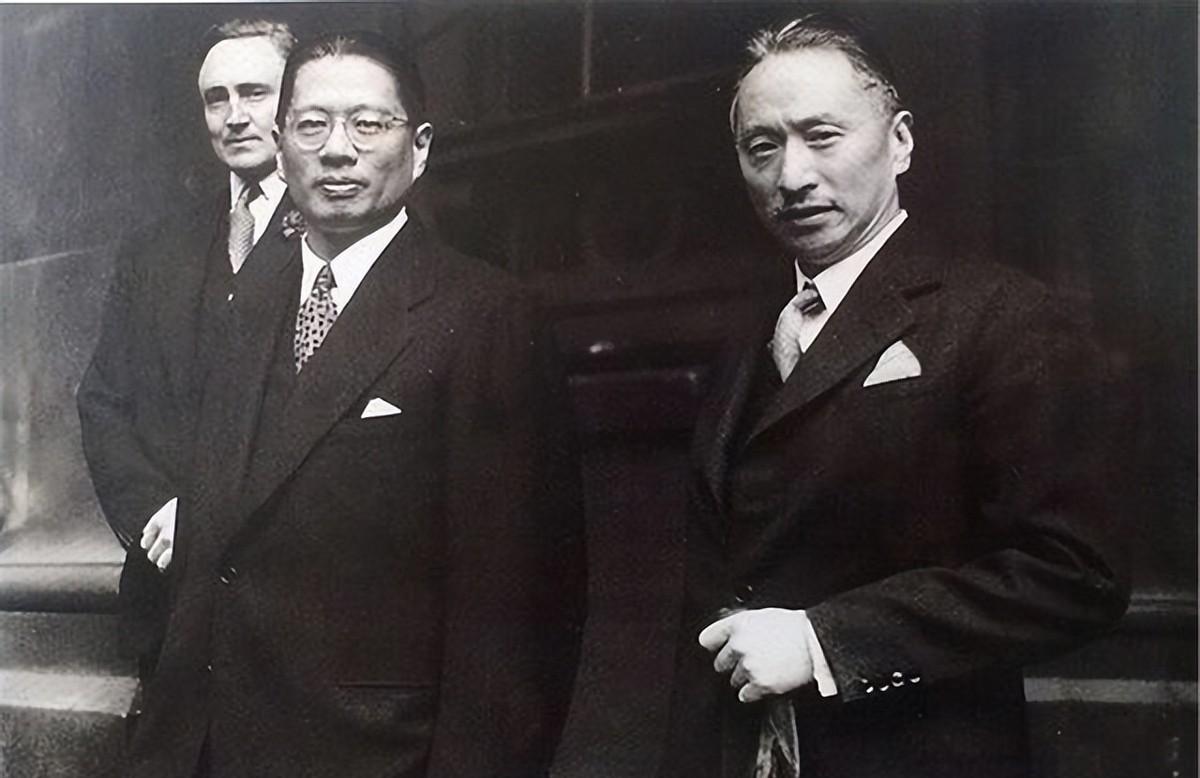

08年宋子文外孙回国探访旧居,惊讶道:第一次知道外祖父这么富有 “2006年6月18日的上海,这栋房子真的是曾祖父的?”冯英祥转头低声问儿子。老门房点点头,推开斑驳的木门,院子里法国梧桐的叶子沙沙作响。 那栋三层花园洋房令这位在纽约长大的第三代后人愣住了:雕花铁栏、红瓦山墙、地下酒窖,一点也不像他记忆中“普通老人家”的居所。几年后,2008年他再度携母亲宋琼颐探访,惊讶之情更深,“第一次知道外祖父这么富有”这句话,就在门前脱口而出。 为什么同一座房子,会让宋家后人如此错愕?得从宋子文的“隐形财富”说起。上世纪三十年代,上海滩风头最劲的不是杜月笙,而是这位曾任国民政府财政部长、中央银行总裁的“财神爷”。外滩最昂贵的地皮、南京路口袋般密布的里弄,都有宋子文的投资——只是产权多用英美公司名义登记,家里孩子们只当父亲在“理财”。 有意思的是,宋子文对金钱的态度相当矛盾。一方面,他爱用高档雪茄、高级西装撑场面;另一方面,账目里每一笔支出都写得密不透风。1938年3月,他在私人手册上记录:本人资产1349299美元、妻子名下1125986美元,连尾数都不舍得四舍五入。那一年,卢沟桥事变刚过不久,北平硝烟未散。他却能在香港汇丰、纽约大通之间,把资金调度得滴水不漏。 时间拨到1943年,宋子文陪同蒋介石访美,与罗斯福会晤。美国媒体称他为“Far East‘s Money King”,也就是“远东首富”。可当时的宋家孩子——尤其是长女宋琼颐——只知道父亲“常出差”,家里比华侨邻居还节俭:早餐燕麦片,周末才开一瓶进口黄油。 1949年,国民党政权溃败,宋子文携眷匆匆离开上海,经香港辗转纽约。外界猜测他带走了巨额黄金,其实大部分资金被冻结在伦敦和巴拿马的信托账户,再想动用要过美国外汇管理这一关。搬到纽约第五大道那年,他甚至把房子抵押给花旗银行,换取28万美元周转。 1950年代,宋子文淡出政治,改做投资顾问。美股牛市时他买入航空、能源股;熊市来袭又恋战不肯止损,账面蒸发三成。冯英翰后来回忆:“外祖父盯盘比写字还勤,可结果并没赚到什么大钱。” 1963年2月7日,他悄悄飞抵台北,应蒋介石之邀“团圆过年”。那顿家宴气氛微妙,蒋介石问:“孙子几个了?”宋子文只答:“九个。”其他便缄默。十二天里,他只在宋子安陪同下逛了一趟中山北路,没进总统府一步。这是蒋、宋、孔三家最后一次对面而坐。 1971年4月24日晚,旧金山朋友爱德华家里办宴,宋子文兴致极高,边谈美元脱钩后的新局势,边大口咀嚼菲力牛排。突然,他捂住喉咙站起,想说话却发不出声。三分钟后,老人倒下,再没醒来。死因写在诊断书上:食物堵塞气道导致窒息。 消息传到纽约,一片哗然。清点遗产时,律师公布数字:现金及有价证券折合约100万美元,另一份文件则显示扣除债务、遗产税后尚余500多万美元。与“世界首富”的名号相比,这点钱确实寒酸。尼克松政府想趁机邀请宋家三姐妹参加葬礼,顺带为日后的“破冰”造势,可三姐妹都婉拒,葬礼极为低调。 外界议论不休:钱去哪儿了?部分学者根据美国国家档案馆收藏的《宋子文信托清单》推断,宋在伦敦、苏黎世等地尚留有匿名账户,总额或达八百万美元,只是分散在不同基金,继承人要取出并不容易。宋子文一向信奉“资产不能放在同一个篮子里”,结果篮子太多,家人反而摸不着头脑。 也难怪冯英祥站在淮海中路故居的壁炉前,会发出那句感叹。十几扇彩绘玻璃窗、雕梁画栋的会客厅,光维护费都让他咋舌。相比之下,纽约的那套公寓确实寒酸得很。 有人问:宋家后代如今靠什么生活?答案并不神秘——大部分孙辈都接受过普通大学教育,做着外贸、咨询或医生的工作。冯英翰说过一句玩笑:“如果真有几亿家产,我们才懒得早起赶地铁。” 试想一下,一个被时代抬到高处的人,最后却因为一块牛排离世,这种戏剧感让旧金山当晚的风都带着讽刺意味。而更具反差的,是家族第三代才从老宅的砖缝里,窥见那段隐藏的财富史。财富有时像故纸堆里的私章,看似耀眼,摸起来却只是一层尘。 历史最终给宋子文贴上的标签,可能是金融家、谈判高手、政坛弄潮儿,也可能是隐形富豪。但在家人眼里,他只是喜欢逗孙子玩、偶尔固执的老头。金钱被稀释在股票、基金和信托里,而记忆,则封存在淮海中路的老房子、纽约第五大道的旧账本,以及孙辈们愈走愈远的背影里。