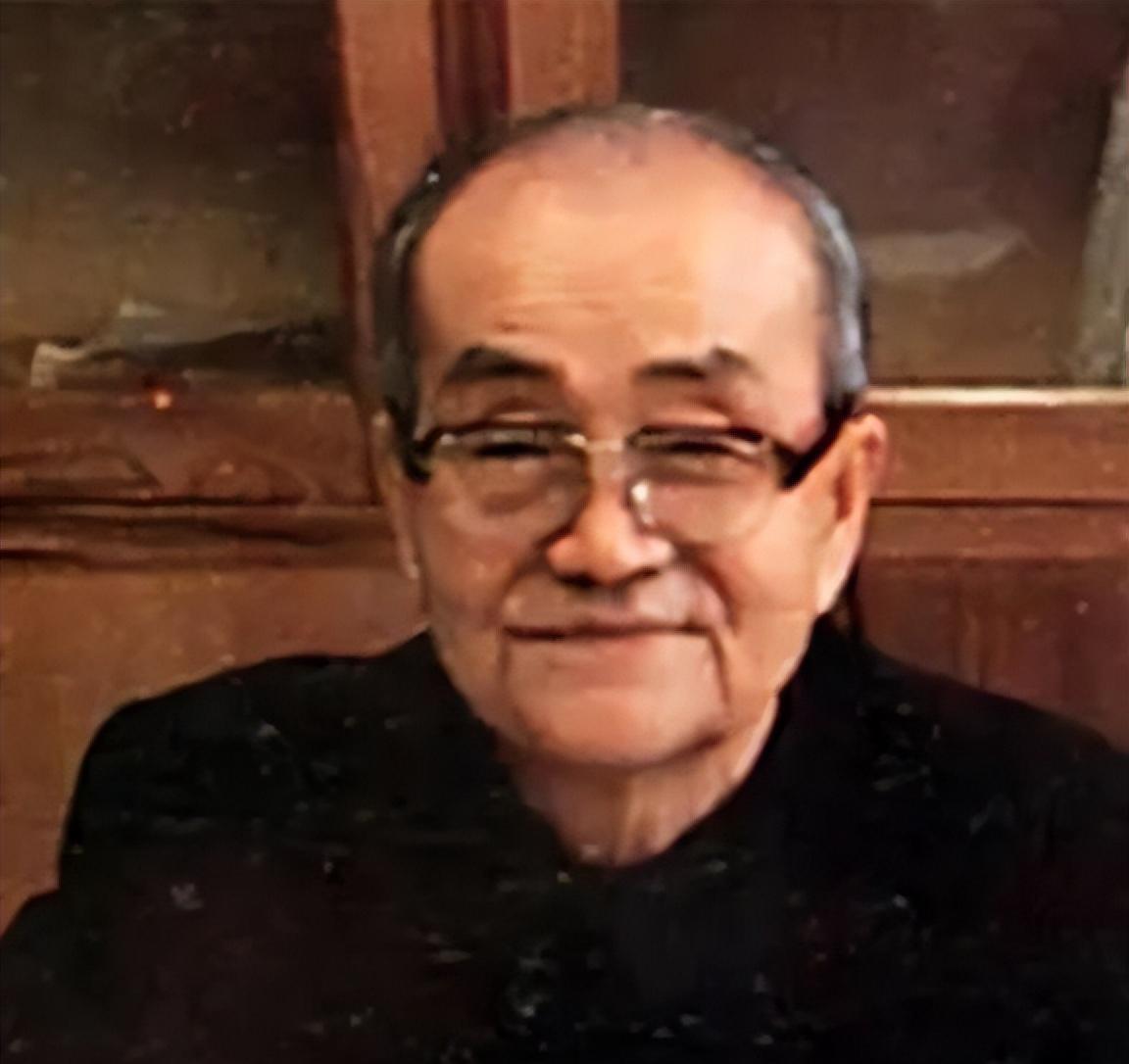

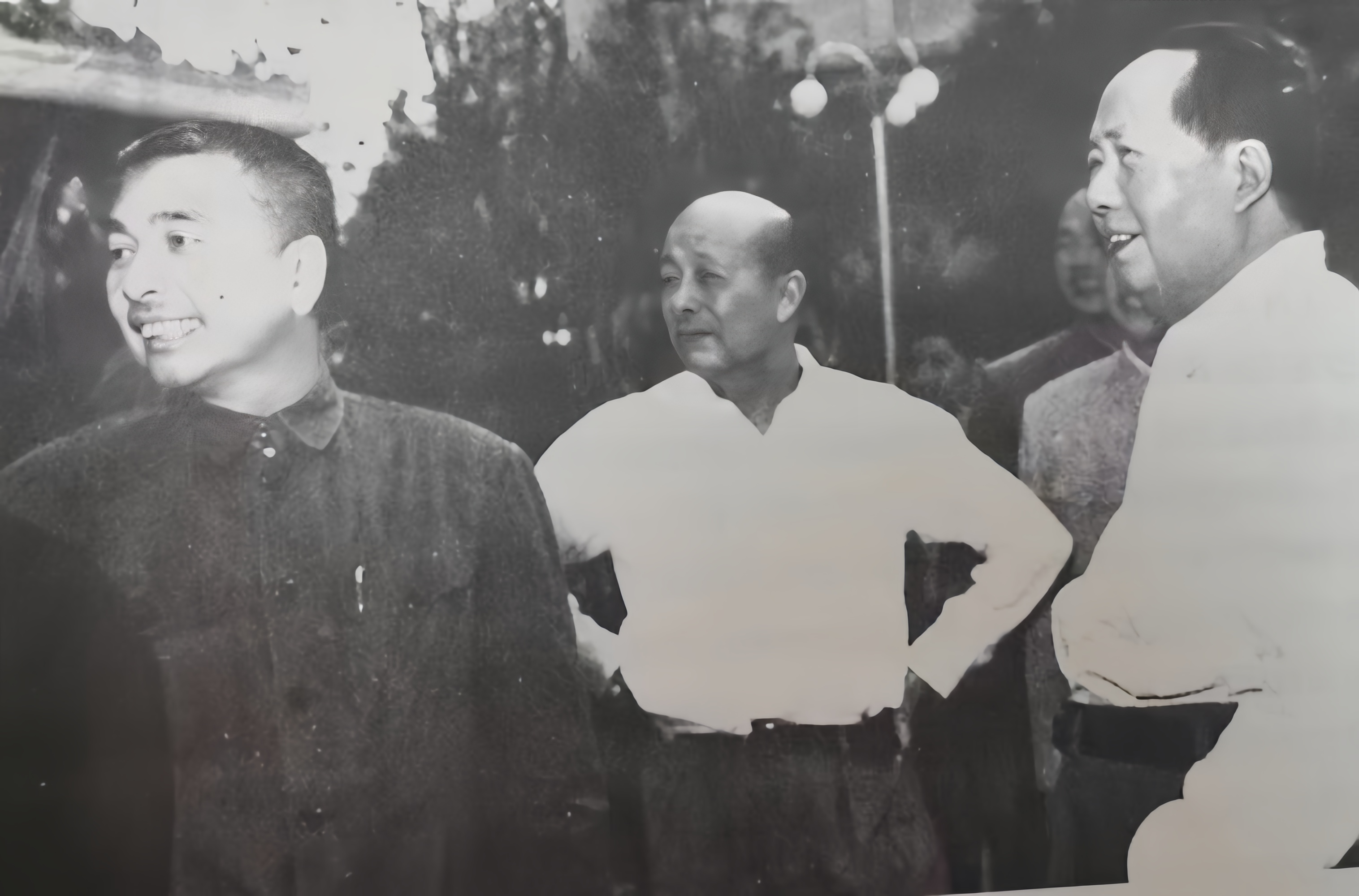

陶铸去世后,曾志收到一封信情绪波动很大,陶斯亮:我不再记恨你 “1969年12月1日天还没亮,你就走了,我怎么跟亮亮交代?”病房窗边,曾志低声自问。冷风裹着药味,回答她的只有走廊里急促的脚步。陶铸的遗体刚被推走,门外却有人递进一封用旧信纸包着的信,墨迹凌乱,字里行间满是求赎的颤抖。 那一刻,昔日女政委的坚强几乎崩塌。她反复合上信封,又一次撕开,手背青筋毕露。守灵室灯泡昏黄,照着信口那行字——“三弟在天之灵前,请兄嫂恕罪”。落款:陶自强。十几年的怨恨,瞬间被血迹般的记忆点燃。 许多人只知道陶铸是政治局常委、国务院副总理,却不了解他脾气比湘江的水还冲。早在1932年漳州,毛泽东刚坐下,陶铸就开门见山要两连枪支。林彪皱眉:“部队也紧张。”陶铸火气直冒:“只想着地方交钱交粮?根据地不要武器怎么站得住!”会议室空气都噼啪作响。毛泽东却乐了,“老陶是头倔牛,冲得出去。”一句话,把满桌火星压了下去。 倔牛也有柔情。那年冬天,他与曾志草草补办婚礼。第二年春,陶铸在福州被捕,生死未卜。曾志挺着七个月的身孕,被惊马掀翻,颅脑震荡。医生说孩子悬了,可女儿偏偏倔,硬是安安稳稳待到足月。护士手抖,孩子哐当掉地上,啼哭却嘹亮。陶斯亮后来回忆:“我怕疼?不,我是被摔出来的。”一句玩笑,道尽枪林弹雨中的成长滋味。 战争把夫妻拆得七零八落。辽西沙坨子那次夜奔,曾志追到指挥所,警卫摇头:“陶政委半小时前就跟邓华上前线了。”月光下,她握紧行囊,脑子里闪过两人早就约好的“独立、支持、胜利相见”三个词,转身又是一脚泥水。那个年代的爱情,往往只剩背影和互相撑着的信念。 抗战、解放,两人活下来了。建国后短暂的太平日子里,陶铸主政华南,扶持工业,又搞农村包产试点,闹得广东干部私下惊呼他的胆子比台风都大。可时代骤变,1966年,他被打成“叛徒”。批斗会灯火通明,他仍直腰而立,只说一句:“不要为难我的部下。”三年后,器官衰竭,搀扶的人换了几茬,他终究没等到彻底平反。 说回那封信。陶自强是陶家长子,留过洋,字写得一手漂亮。小时候兄弟俩合盖一床破被,冬夜嗑红薯。十二岁那年,陶铸砍柴换铜板,只为让哥哥多念两本书。南昌起义后,两人同陷囹圄。看守威逼利诱,陶铸咬牙不吭,陶自强却求生,签了自首文书。自此,一条窄巷,两条道路。 新中国成立后,陶铸回乡,带着胜利的喜悦去找哥哥,换来一句冷冷“公私要分明”。更寒的是1968年检举信,署名陶自强,盖着县政府公章,说“陶铸早年潜逃,疑似叛徒”。那纸证词像匕首,让陶铸在斗争高潮里再无辩解。多年兄弟情,被这一下剁得粉碎。 如今拿到忏悔信,曾志恶念翻涌。她盯着信纸发呆,突然想到陶铸最后一次拉她的手,“见到亮亮,替我说声对不起。”心头一酸,复又平静。夜深,女儿在门口喊:“妈妈,我来写吧。”灯下,陶斯亮蘸墨,只写十三个字——“伯父,往事如烟,我不再记恨你。”言简,却像锥子,让恨意有了出口。 没多久,岭南龙山传来消息:陶自强抱着弟弟的石碑,口中喃喃“铸第,我来了”,脚下一滑,摔在山道,再没起身。乡人说他眼睛睁着,像要把歉疚钉进石缝。消息送到北京,曾志沉默良久,把那封回信烧成灰,只留下一行小字塞进抽屉——“人心自有秤,无劳他人评”。 时代变了,旧案终有昭雪。1978年中央为陶铸平反,他的骨灰从八宝山送回故乡,葬在兄弟二人少年砍柴的山坡。祭奠那天,细雨。曾志撑伞,抚碑轻声:“老陶,你说的胜利相会,算是做到了。”旁边陶斯亮把黄菊插进泥里,喃喃一句:“爸,家里如今没人记恨伯父,但也没人替他开脱,这样刚好。” 尘埃落定,历史写进档案,却写不尽爱恨穿肠。有人问陶斯亮,当年那封信值不值得原谅,她笑:“放下不一定是慈悲,有时是为了不让自己跟着沉下去。”这句平实话,被不少老同志称作“倔牛家风”的注脚——拗,但透亮。