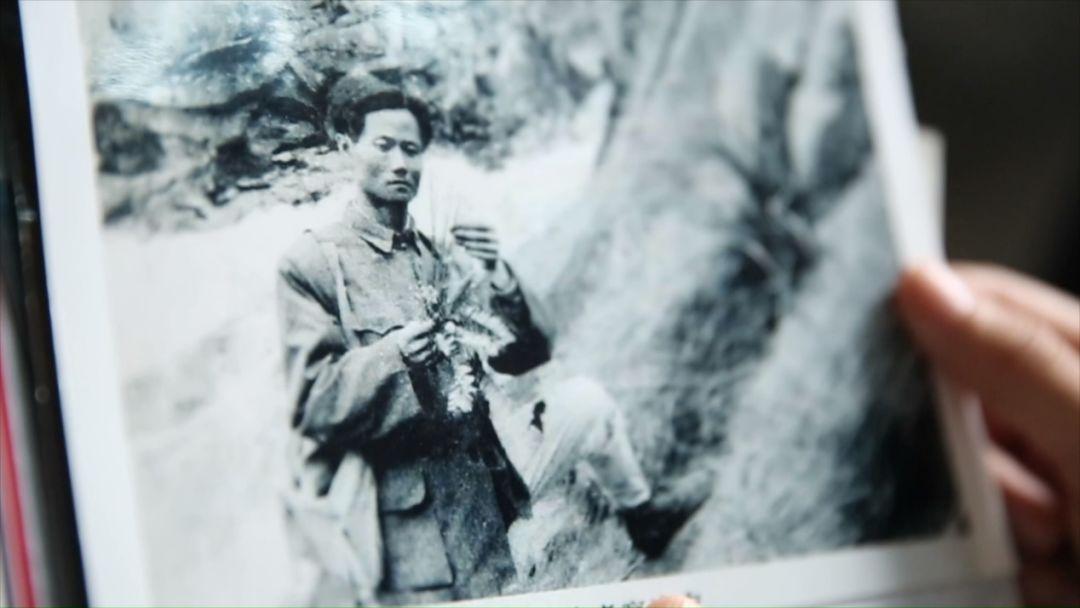

1998年,大学教授何家庆来到深山调研。由于过于饥饿,于是就向村民讨吃的。不料,村民居然端来一碗猪食,没想到,何家庆不仅没生气,甚至接过那碗猪食,泪流满面的吃了起来。 吃猪食,乞讨剩饭,徒步走到脚踝发脓……一位布衣教授的西行日记,记录了一位不平凡之人“位卑未敢忘忧国”的志向。 读万卷书,行万里路,何家庆在这句至理名言后还加了一句话,那就是“助万千人”。 何家庆永远是一副不修边幅的样子,穿着一身打满补丁的蓝色中山装,背着装满研究材料和调查报告的小布包。 风吹日晒让他的面孔变得黝黑,艰难跋涉让他变得消瘦,他忙着助农扶贫,传播科学的栽培技术,却忘了照顾自己。 很多人觉得疑惑,一个学识渊博的科技人才,怎么偏偏研究起农民种地致富的事情,这一投入,就奉献了一生。 何家庆是在党和人民帮助下成长的人,他和国家同龄,在贫困的建国初期,何家庆全家依靠父亲拉车送煤度日。 那时候上学不易,何家庆的学费,是国家资助的,是乡里乡亲筹措的,是老师同学接济的。 每当何家庆走过学校里鲜艳的旗帜,都会在心里告诉自己,是党和国家培养了他,是社会和人民帮助了他。 毕业后,何家庆成为安徽大学生物系的老师,用只是哺育下一代年轻人,何家庆的父亲风尘仆仆赶来看望,郑重地交给何家庆几张旧账单,上面都是过去他人资助何家庆的记录。 父亲教导何家庆,不忘来时路,永怀感恩心,而何家庆也从未忘记初心。 1984年,何家庆留下一张字条和20元钱生活费,离开妻子和女儿,带着干粮去大别山考察,一走就是225天。 何家庆走的是一个人的长征,他徒步12684公里,对大别山进行了全面考察,对大别山的生态环境、土壤条件、植物标本等状况做了全面调查。 随后他对开发大别山提出了宝贵的意见,对大别山农业生态研究提供了科学依据,大别山后来的发展,何家庆贡献不小。 妻子见到远游归来的何家庆,简直不敢相认。长途跋涉让何家庆变得精瘦,风吹雨淋让何家庆变得憔悴。 然而何家庆没有在家里“安分”待着,1998年,他给女儿留下一封信,又背起行囊去下乡扶贫,他身上只有一封介绍信和一张报纸上的撕下的贫困县名单。 就这样从安徽出发,一路往南走,他要将自己所学回馈给社会和人民,这一切全部发自内心,没有任务没有报酬,他自愿教授贫困县农民种植经济作物、防治虫害的技术。 这一去就是305天,他披星戴月,风餐露宿,好几次生命危在旦夕,恢复过来又再次上路。 层峦叠嶂的大山将老百姓困在里面,何家庆为他们开拓出一条致富之路。在实地考察中,何家庆发现魔芋的分布区域跟全国贫困县分布十分重合,于是他成为了魔芋专家。 他研究魔芋的种植技术和生产价值,给老百姓开办讲座,教授他们种植魔芋提高经济效益的方法。 这条路不好走,一路上千难万险,堪比取经路上的九九八十一难,何家庆说,这305天的每一天,都像在闯“鬼门关”。 走在大山里,何家庆经常走着走着就成为了乞丐,身上的衣服被树枝藤蔓和悬崖峭壁刮蹭破破烂烂,住山洞、防毒蛇更是家常便饭。 有时候一走好几天,都遇不到一户人家,何家庆经常饿着肚子考察研究。饿得头晕眼花,何家庆还不忘记录珍稀野生植物。 好不容易遇上一户农民,何家庆就向人讨水乞饭。可是山里的人也穷啊,实在是拿不出多余的开口粮,难堪地递给何家庆一碗猪食。 何家庆看到这样的状况,忍不住泪流满面,他毫不犹豫吃完这碗猪食,攒足力气继续上路。他一定要改善这些贫困县的生活,让人人都能过上衣食无忧的生活。 在科技扶贫的路上,何家庆初心未改,为许多地区带去了经济振兴的曙光。 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。何家庆是楷模和榜样,将自己的一生都奉献给了国家和人民。 参考资料:一位“布衣教授”的初心来源:光明网-《光明日报》