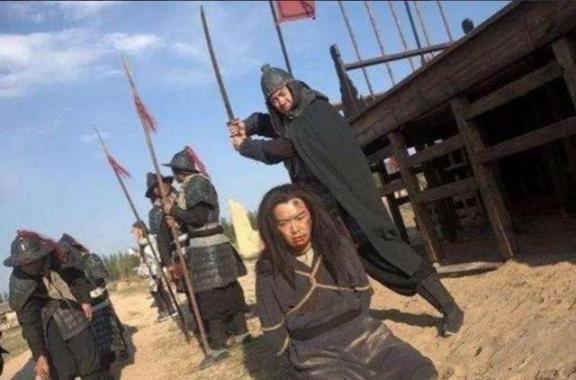

刚登基的汉文帝在村中发现了一件怪事,只见一对母 子被官差拉着,准备去砍头。女子大声哭喊道:“我犯什么罪了,连我五岁的孩子也不放过?” 汉文帝登基后不久,路过一座小村。村口喧哗,一对母子被押赴刑场。女子哭喊,五岁孩子跪地。没人出声。文帝站住了脚。这不是一场普通的问斩,而是一场制度的自我审判。 汉文帝刘恒即位之初,正值国家内外动荡。吕后刚死,诸侯尚未安稳。朝廷风气仍延续着秦法残酷路线,轻则罚金,重则夷灭三族。 那日他出行微服,在村中亲眼看到一场处斩。地上跪着的母亲披头散发,眼神已麻木。身边幼子哭声嘶哑,却已哽咽说不出话。刑场官差站得笔直,刀已磨好。 村民围着,一言不发。没人敢拦,也没人敢动。看样子,这种场面已不止一次发生。 文帝向随行暗示停下,站在人群之外静看全局。他未出声,只看押送罪人卷宗:母亲因盗服官府粮草,被判斩首,连坐未成年子嗣。法条明文:家犯重罪,全家不得幸免。 这不是军中,而是乡间。但斩首一样照章行事。 文帝面沉如水,目光冷硬。他自代王起事以来,深知秦法之弊,却没想到流毒至此。秦律未废,汉初沿用,稍有过错便是灭门。眼下这对母子,不是什么盗国巨贼,只为三斗米,命悬一线。 这一刻,他内心已有定论。 刑场照常推进。斩首前最后时刻,女子大喊一句:“孩子无罪,为何也杀?”这一声犹如石入深潭,在村头久久回荡。 这一问,不光震住围观百姓,也刺入汉文帝耳中。他站得不远,听得分明。没有命令,没有发言,仅用目光扫向随臣,一言未发,转身离去。 几日后回朝,他下令召集丞相、廷尉、博士商议法制之事。会议内容无人知,但当月便颁布“除诛连令”,确立汉律减免亲属株连。未成年子嗣、妇人老幼,不再因一人犯罪而株连九族。 文帝没有提那天的村庄、那对母子、那场行刑,但在诏令中写明:轻罪不坐亲属,重罪量刑须依案情,不得滥施酷法。 这条命令如一阵风扫过朝堂,引发群臣激烈反应。保守派认为株连制度有震慑效果,不宜废除;开明派支持改革,主张温法厚刑。争论持续月余,文帝却不再回头。 他在做减法,逐步削去秦法的“铁面”,替汉朝打造“仁政”雏形。 那个母亲的血没白流。她不知自己死时看着的那个年轻男人,就是即位不久的皇帝。更不知道,自己一句呐喊,会改变汉律几百年的走向。

![明朝是从上到下全烂了,没用的,神仙来了也难救[6]](http://image.uczzd.cn/10624268054818257286.jpg?id=0)