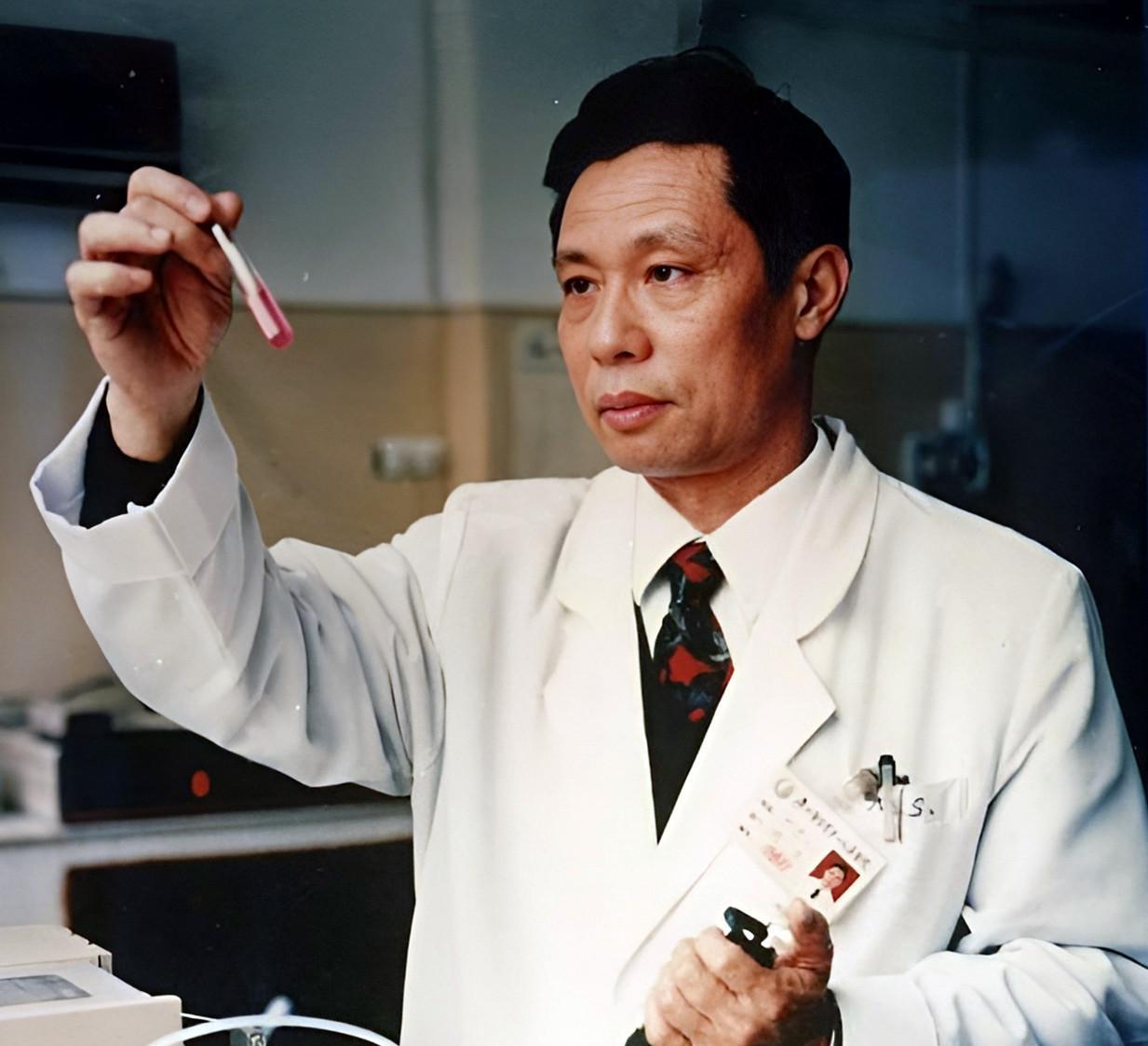

1984年,87岁叶剑英生命陷入“危急时刻”,在这绝望时刻,中央急召钟南山进京,打赢了一场堪比“淮海战役”的硬仗...... 那年夏天,北京城闷热得让人透不过气。玉泉山的一间病房里,87岁的叶剑英元帅正与死神展开一场无声的搏斗。 这位曾力挽狂澜粉碎“四人帮”的老革命家,此刻却被帕金森病引发的肺部感染折磨得呼吸艰难,高烧不退的体温计像一把悬在医护人员心头的利剑。 保健委员会的专家们围在病床前,额头上沁出的汗珠分不清是闷热还是焦灼。 支气管切开手术虽然暂时缓解了窒息风险,但老人多脏器衰竭的警报仍未解除,这场抢救后来被医学界称为“堪比淮海战役的硬仗”。 广州医学院的钟南山刚结束查房,办公室电话突然刺破夜空。保健办的声音带着不容置疑的紧迫:“立即进京!” 两个半小时后,这位刚从英国进修归来的呼吸科专家已站在301医院的走廊。灯光下他翻着叶帅的病例,纸页沙沙作响像是无声的倒计时。 当时国内对多器官衰竭的综合救治尚处摸索阶段,而叶帅的免疫系统早已被岁月和病痛撕开缺口,任何治疗方案都像在雷区排爆。 钟南山提出减少呼吸机依赖、强化康复训练的大胆设想时,会议室里有人倒吸凉气,毕竟躺在病床上的是共和国开国元勋,任何闪失都担待不起。 但历史总是充满戏剧性的巧合,四十年前叶剑英在黄埔军校任教官时,恐怕不会想到有朝一日自己的生命会交托给一个广东同乡。 钟南山父亲钟世藩是著名儿科专家,抗战时期曾在中山医学院与叶帅的旧部有过交集。 这种跨越时空的缘分让医疗方案讨论会上,钟南山坚持用“岭南人特有的务实”说服众人,过度依赖器械反而会削弱老人残存的机能,必须用精准的抗生素配合物理排痰激活患者自身抵抗力。 他带着团队每两小时记录一次血氧数据,深夜还在翻阅从英国带回的《柳叶刀》期刊寻找灵感,护士们记得他白大褂口袋里总揣着半块没吃完的压缩饼干。 这场生命保卫战持续了整整三十五天,当叶帅的体温终于回落正常值,病房外走廊传来压抑的欢呼,医护人员相视而笑时,眼里的血丝暴露了连轴转的疲惫。 钟南山后来回忆那段日子,最难忘的是叶帅清醒时用含糊不清的粤语说的“唔该”(谢谢)。 这位曾指挥千军万马的元帅,此刻像个普通老翁般攥紧医生的手,掌心温度传递着最朴素的感激。 领导来探视时特意提到,叶帅在病情稍缓时就询问经济特区建设进展,这份至死不渝的赤子之心让所有参与救治的人热泪盈眶。 遗憾的是,这场胜利只是阶段性成果。1986年叶帅病情再度恶化,这次命运没有留下转圜余地。 但1984年那个夏天的医疗奇迹,不仅为党和国家争取了两年宝贵时间,更成为中国重症医学发展的里程碑。 后来钟南山团队将这次抢救经验整理成《老年多器官功能障碍综合救治规范》,很多方法至今仍在临床使用。 当年参与会诊的年轻医生,如今都成了各大医院的学科带头人,他们总爱对后辈讲起那段“与死神抢元帅”的往事。 那时候没有精准靶向药,全凭医者仁心和对生命的敬畏,在医疗条件的荒漠里辟出绿洲。 回望这段历史,最动人的或许不是技术层面的突破,而是在特殊年代里闪耀的人性光辉。 叶帅病榻前从不设警卫岗,医护人员可以随时进出;钟南山接到调令时没问任何待遇条件,背着听诊器就登上专机;中央领导批示“不惜一切代价”时,真正不计代价的是那些连续值守72小时的无名护士。 这种上下同欲的信任与担当,恰似当年淮海战役的小推车,看似笨拙却蕴藏改天换地的伟力。 如今在叶剑英纪念馆的展柜里,静静躺着当年用过的雾化器,金属外壳上的划痕,仍折射着那个夏天惊心动魄的日日夜夜。 信息来源: 网易新闻《87岁叶剑英病情危急,中央紧急调派钟南山到北京》 搜狐网《1984年叶帅病危,钟南山接到密电:马上进京!》