2022年,神经科学家洛戈塞蒂斯因遭受排挤和歧视而选择离开德国,转头加入我国中科院,仅两年后他就凭借出色的研究成果,拿下了俄罗斯未来技术领域最高奖项VYZOV奖,更是成为了第一位获得该奖项的非俄罗斯籍科学家。

著名神经科学家尼科斯·洛戈塞蒂斯荣获俄罗斯科学界最高荣誉之一,维佐夫奖(Vyzov Prize)的“发现”类奖项。

这一消息引人注目,不仅因为奖项本身的分量,更因为洛戈塞蒂斯是首位获此殊荣的非俄罗斯籍专家。

且他获奖时的工作单位是位于中国上海的中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心下属的国际灵长类脑研究中心。

维佐夫奖(“Vyzov”意为“挑战”)旨在表彰在科研和先进技术领域取得突破性成就、应对重大挑战的杰出科学家。

洛戈塞蒂斯因其在功能性磁共振成像(fMRI)领域的开创性贡献而获奖。

维佐夫奖科学委员会主席阿尔乔姆·奥加诺夫强调,该奖设立的初衷是“科学不应成为政治的牺牲品”,并允许科学家自我提名。

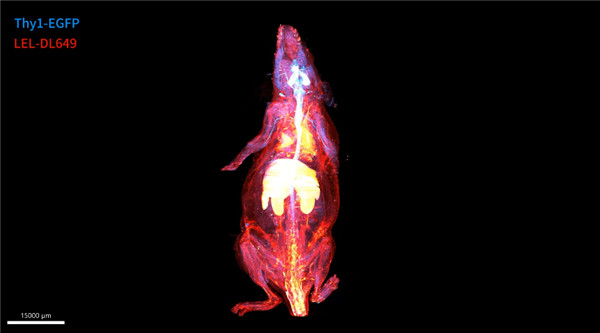

洛戈塞蒂斯的核心研究致力于无创、实时地观测和理解大脑在感知、认知过程中的复杂活动。

他最重大的贡献在于揭示了fMRI信号背后的神经生理学基础。

fMRI是一种广泛应用的非侵入式脑成像技术,通过检测血氧水平依赖(BOLD)信号间接反映大脑活动。

但在洛戈塞蒂斯深入研究之前,科学界并不清楚fMRI信号究竟精确对应何种神经元活动。

洛戈塞蒂斯团队通过精妙实验,结合fMRI与侵入式电极记录,首次系统比较了fMRI信号与不同层次神经电活动的关系。

他们发现,fMRI信号主要与局部神经元群体的输入信号及局部信息处理高度相关,而非直接与神经元放电的输出信号一一对应。

这一里程碑式发现,为正确解读fMRI数据、理解其生物学意义及后续研究人类大脑功能奠定了坚实基础。

洛戈塞蒂斯的研究始于对感知和意识的探索,特别是视觉刺激如何激活大脑。

这引导他深入研究“双稳态感知”现象(如著名的“花瓶/人脸”两可图)。

他的工作为同时记录单个神经元活动和检测全脑状态开辟了道路,有助于理解局部变化如何影响全局网络,甚至触及意识研究前沿。

维佐夫基金会认为其研究有望为诊断和治疗抑郁症、阿尔茨海默病等神经系统疾病带来新思路。

洛戈塞蒂斯的科研生涯并非坦途。

他出生于土耳其,曾在英、美、德等国顶尖机构任职,长期担任德国马克斯·普朗克生物控制论研究所认知过程部门主任。

然而,他在德国期间因使用非人灵长类动物进行研究而深陷争议。

动物保护组织强烈抗议,指控他违反动物福利法规,具体涉及未及时对三只实验猴实施安乐死。

洛戈塞蒂斯坚决否认,解释称两只猴子治疗后康复,另一只治疗无效才被安乐死。

2018年,德国法院驳回了所有指控。

尽管法律上获清白,但风波对洛戈塞蒂斯造成巨大困扰。

他与家人遭受动物保护激进人士的死亡威胁和侮辱,经历了“许多糟糕和不愉快的时刻”,继续在欧洲开展某些前沿研究也遇到障碍。

正是在这段困难时期,中国的研究机构向他伸出橄榄枝。

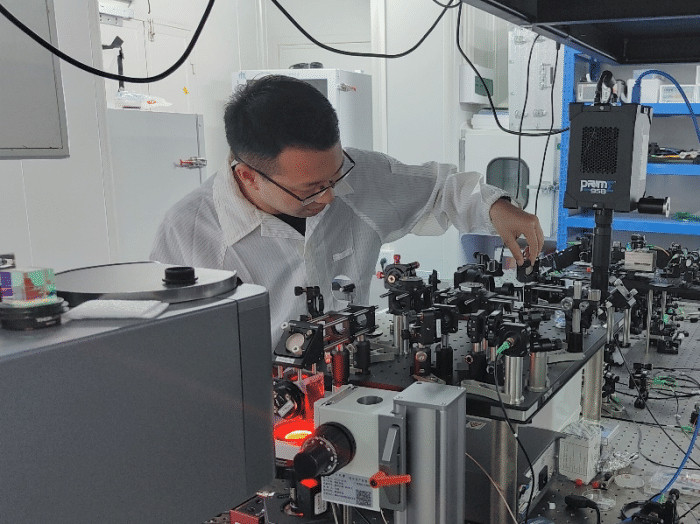

2022年,洛戈塞蒂斯做出重大决定:离开欧洲,加入位于上海的国际灵长类脑研究中心(ICPBR)并担任联合主任。

该中心由中国科学院与上海市政府共建,是国家脑科学领域的重大布局,致力于研究大脑复杂动态系统,理解感知、认知等高级功能的神经基础,提升中国脑科学研究的国际影响力。

对于选择中国,洛戈塞蒂斯表达了积极看法。

他赞赏中国科技发展的迅猛势头,认为“中国目前正处于一个非常好的阶段”,对科研的投入和支持力度给他留下深刻印象。

他特别指出神经科学在中国被视为“绝对优先领域”,为高水平研究提供了优越环境。

他也表达了ICPBR未来可能与俄罗斯及其他国际研究人员合作的意愿。

获得维佐夫奖对洛戈塞蒂斯是巨大惊喜。

该奖竞争激烈,2024年有全球30多国600多名顶尖科学家获提名。

此次获奖不仅是对他数十年在fMRI和认知神经科学领域开创性贡献的国际认可,也标志着其在中国开启科研新篇章后取得的成就获得世界关注。

作为首位获此殊荣的非俄罗斯籍科学家,洛戈塞蒂斯的获奖本身也契合了维佐夫奖打破地域和政治藩篱、纯粹表彰科学卓越的设立初衷。