71年,毛泽东未出席李讷婚礼,汪东兴委托路来谦作为女方亲属。

1971年早春,一个午后,汪东兴突然造访路来谦,语气郑重地交代了一个特殊任务:代表主席出席李讷在井冈山的婚礼,充当她的娘家人。路来谦一时难以置信,愣了片刻才应允。他接过汪东兴递来的包裹,内心激动不已。包裹内是三十九册《马克思恩格斯全集》和一封写着“李讷亲启”的信函。意识到自己肩负的责任重大,他低声自语,这可是关系到主席家的大事。

当时的交通不便,路来谦乘坐绿皮火车前往江西,行程长达十九个小时。火车窗外春意盎然,他思绪万千,回想着此前与李讷的几次见面,她总是轻声细语,与外界传闻中的“主席女儿”大相径庭。抵达吉安已是傍晚,五七干校的工作人员早早等候,引领他前往李讷下榻之处。

山路蜿蜒,泥土和竹叶的芬芳扑鼻而来,勾起了路来谦参军时的回忆。他见到李讷坐在宿舍门口,她接过包裹,表达了歉意,并指了指简陋的房间,表示条件简朴,希望他不要介意。路来谦笑着回应,并转达了主席的祝福:“愿你们互敬互爱”。

婚礼极其简单,十余人围坐在一张八仙桌旁。曹全福宣读了毛主席的批示:“同意”。没有隆重的仪式,没有喜糖和锣鼓,只有两挂鞭炮象征着喜庆。新人向墙上毛主席的画像行三鞠躬礼,仪式便结束了。在场的人都不禁感叹,这场婚礼比普通农民的婚礼还要朴素。

婚礼结束后,李讷独自拆阅父亲的来信,她细细品读,时而微笑,时而沉思。信中最后一句话“好好学习,照顾自己”,令路来谦深受感动,他体会到主席对女儿的深切关怀。

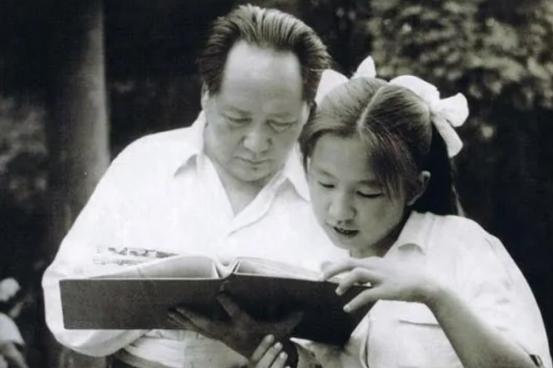

1959年,19岁的李讷进入北京大学历史系学习。她喜爱古典文学,也喜欢写诗。但她因为特殊的身份,一段青涩的恋情最终无疾而终。1965年毕业后,她选择下乡,1970年来到井冈山五七干校工作。在那里,她与徐姓青年相识相恋,并最终步入婚姻殿堂。

婚后的生活并不如想象中甜蜜。两人在生活习惯、价值观和未来规划上存在巨大差异,最终导致分居,并在1972年初离婚。李讷独自在北京养育孩子,生活清贫,但她从不抱怨。毛主席得知后,给予了经济上的资助。

1976年,毛主席逝世,给李讷带来巨大的打击。在姐姐李敏的鼓励下,她逐渐走出悲伤。1980年代初,在李银桥夫妇的撮合下,她与王景清再婚,开启了平静的生活。多年以后,李讷与丈夫一起重回韶山,追忆往昔,缅怀父亲。

如今,李讷偶尔会翻看父亲赠送的《马克思恩格斯全集》,向孙辈讲述往事。她坦然面对过去,认为人生经历都是宝贵的财富。1971年那场简朴的婚礼,没有盛大的仪式和厚重的礼金,却承载着父亲深沉的祝福,也蕴含着她对未来人生的勇气和期许。岁月变迁,亲情和信念始终如一。