美国老兵回忆:朝鲜战争,当中国军队拔出刺刀,冲出来和你展开白刃战的时候,你能感受到,他们的目的并非单纯取胜,而是不惜一切代价也要与你同归于尽!在抗美援朝中,就有这样一场战役,一场明知是死也要一往无前,同归于尽在这里也变成了常规战术。 当中国军队拔出刺刀,如潮水般涌来,发起白刃冲锋的那一刻,那并非仅仅是寻求胜利的搏杀。在那双眼中,你看到的是一种超越生死的决绝:不惜一切代价,也要与你同归于尽的疯狂。 抗美援朝的历史上,就有一场战役,将这种“必死”的信念推向极致。明知前路是绝境,却依旧一往无前,因为在那片血肉磨坊中,与敌偕亡,便是唯一的目的。 对于踏上朝鲜战场的美国士兵来说,战争起初似乎更像一场必胜的“游戏”。威廉·巴克斯特,一个二十岁的年轻人,坚信美军精良的装备足以碾压一切;而麦克·琼斯,这位在太平洋贝里琉岛的白刃战中,曾以一敌多斩杀日军的陆战队老兵,更是对眼前的对手充满了轻蔑。 当他看到中国士兵破旧的军装和简陋的武器时,忍不住嗤笑一声,称他们为“土包子”。在他看来,战争的胜负取决于后勤与火力,这是一个近乎工业生产的逻辑。 然而,这种自信很快就在刺骨的寒风和震天的冲锋号中被碾得粉碎。 仅仅一周后,轻蔑就变成了恐惧。巴克斯特所在的阵地在夜幕中遭到猛烈攻击,身边的战友接二连三地倒下,美军的防线瞬间大乱。琼斯的遭遇则更为直接,他所在的海军陆战队被一支志愿军部队死死围住。然而,就在志愿军们弹尽粮绝、手榴弹投尽之后,一声令人窒息的冲锋号角,响彻整个战场。一名亲身经历的人事后说:「比大雪更恐怖的,是志愿部队吹响的冲锋号角。」”那一刻,漫山遍野的中国士兵端着刺刀,如潮水般涌来。 美军士兵普遍身材高大,刺刀在长度和质量上也占优,可他们很快发现,自己面对的根本不是匹夫之勇。志愿军的拼刺战术灵活而致命,常以三人为一小组,相互配合掩护。琼斯一脚踹倒一名志愿军,正欲补刀,斜刺里立刻冲出另一人,将他直接踢飞。 若不是战友拼死相救,他的军旅生涯恐怕早已终结在朝鲜。战斗结束后,山坡上躺满了美军的尸体,这支二战中的王牌部队,从未如此狼狈。琼斯和他的战友们终于明白,这支军队比当年一心求胜的日军更可怕。 那么,这种让强敌颤栗的“同归于尽”决心,究竟从何而来? 这首先要从近代战争的残酷现实说起。对于一个资源匮乏、积贫积弱的国家而言,热兵器战争是极其奢侈的。从甲午战争到抗日战争,中国军队长期处于弹药极度短缺的困境,甚至在长城抗战中,许多战士连步枪都没有,只能拿着大刀长矛应敌。因此,珍惜每一颗子弹,以白刃战解决战斗,不仅是无奈之举,更成了一种被逼出来的核心技能。拼刺刀,从一种战术选择,演变成了决定胜负的关键。 进一步看,拼刺刀更是一场意志的较量。在近距离的生死搏杀中,恐惧是比子弹更致命的武器。当一支军队端着明晃晃的刺刀发起决死冲锋,其带来的视觉冲击和心理压迫,远非枪声可比。它能瞬间瓦解敌军的战斗意志,打乱其部署。中国军队正是通过严酷的训练,将这种心理优势发挥到了极致,硬生生把装备劣势,扭转成了气势上的绝对优势。 这种钢铁意志,在长津湖的冰天雪地里,写下了最悲壮的篇章。在零下四十度的严寒中,美军士兵看到了永生难忘的一幕:整连的志愿军战士,被冻死在阵地上,却依旧保持着战斗姿态,枪口一致朝向美军的方向。这些“冰雕连”,用生命凝固成了一座座不朽的丰碑。而在惨烈的松骨峰,战斗到最后一刻的志愿军战士,牺牲时有的紧紧抱住敌人的腰,有的死死咬住敌人的耳朵,手里还握着拉开引信的手榴弹,弹体上沾满了敌人的脑浆。 巴克斯特后来与一名志愿军士兵近身肉搏,在冰雪中翻滚时,他看清了对方那双决绝的眼睛,那眼神仿佛在说:“今天,不是你死,就是我亡。”也正是这一刻,他彻底明白,志愿军不是为了“打败”美军而战,而是抱着必死的决心,要将入侵者赶出去。 但是,他们并不是天生的战争机器。他们也是凡人,也会恐惧,也会想念家人。张富清还记得,他的一名战友,临死之前,还说要尝尝他妈妈亲手做的窝窝头。这种朴素的渴望,恰好衬托出了他们的崇高与崇高。他们不是不想活着,也不是不害怕,而是守护家园的渴望,已经凌驾于个体的生死之上。 这种大无畏的精神,不仅为他们赢得了对手的敬意,也铸就了中华民族不屈的脊梁。它源自一个民族在百年屈辱中被激发出的最原始、最强大的生存意志:我们可以一无所有,但绝不能失去尊严。上一代人选择用血肉之躯,为子孙后代拼一个能挺直腰杆说话的未来。 当美国老兵回望朝鲜战场,他们记忆中的中国军人,早已不是战术上的对手,而是一种超越生死的精神图腾。“同归于尽”的背后,不是鲁莽,而是将物质劣势转化为精神优势的极致智慧,是为了民族尊严和生存空间的无畏抉择。这种精神,是否依然在我们今天的血脉中流淌,成为我们面对挑战时,最坚实的底气?

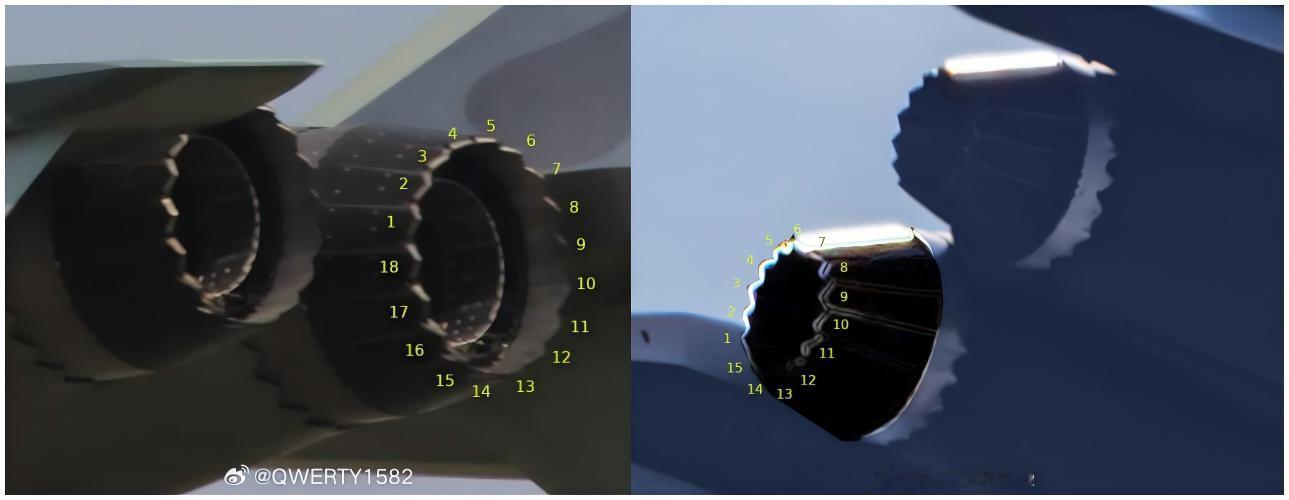

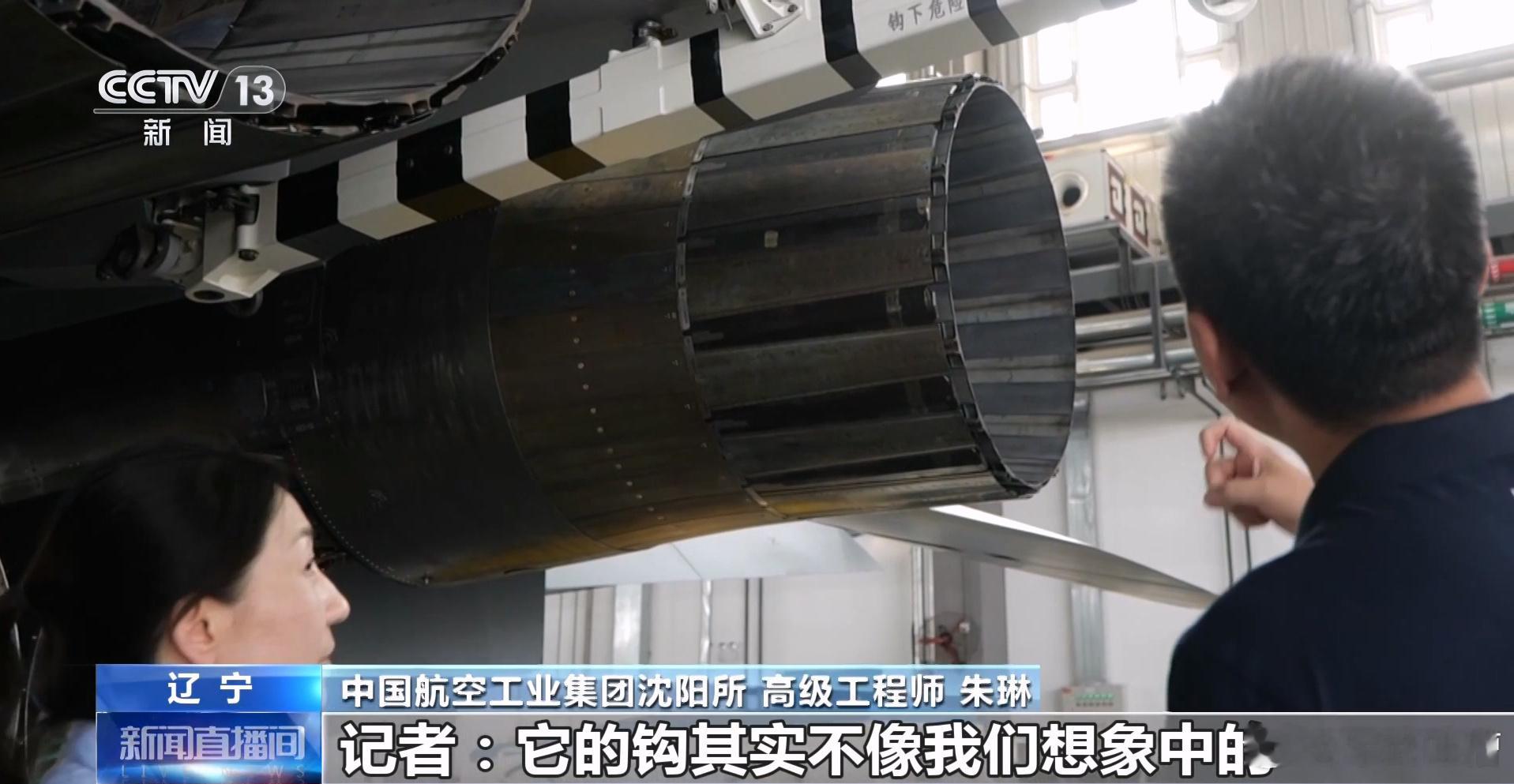

![J20S又一角度高清图[墨镜]非常帅,它的战斗力冠绝五代机。双人在空战和对面攻击](http://image.uczzd.cn/2349159822203270994.jpg?id=0)