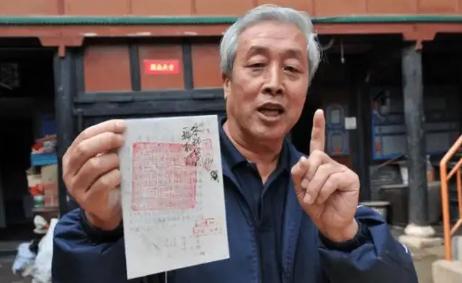

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书。突然,他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来,居然找出了84张这样的黄纸。他激动地问摊主:“老 板,怎么卖?”精明的摊主狮子大开口:“3000元!”没想到,男子说:“行,帮我保管好,我马上去筹钱!” 这个老人是56岁的退伍老兵王艾甫,闲逛的他在地摊前仔细翻拣。 当他拿起一本残破的《太原战役资料选编》时,几张破损的纸页上,密密麻麻地记录着人名、年龄、籍贯信息,一些名字旁还打标注着“通知未达”! 这些阵亡通知书,究竟为何会沦落市场? 1941年,王艾甫出生于山西左权县,他骨子里刻着对军人的崇敬。 18岁参军入伍,先后奔赴援越、援老战场,亲历枪林弹雨,目睹战友牺牲。 战争的残酷与失去袍泽的锥心之痛,成为他心底最深的烙印。 退伍后,他转业成为检察官,退休后迷上收藏与战争相关的历史物件,试图在泛黄的史料中触摸那段烽火岁月。 这并非简单的怀旧,而是一位老兵对历史、对牺牲者难以割舍的责任感与共情。 因此,当那叠阵亡通知书意外地出现在眼前时,他感受的是一种近乎宿命的使命感。 这些被遗忘在旧书摊的英魂,需要有人带他们回家! 最终,他捧着用东拼西凑的3000元换回的84张纸页,履沉重地回到家中。 他将八仙桌清理得一尘不染,和妻子一起,戴上老花镜,拿起放大镜,如同考古学家修复文物般,开始了漫长而艰难的辨认工作。 纸页历经近半个世纪,早已脆弱不堪,字迹或被水渍晕染模糊,或被虫蛀残缺不全。 许多籍贯信息还停留在旧行政区划,“崞县五区”、“祁县三合村”这些地名早已湮没在历史变迁中。 王艾甫翻出新旧地图,查阅地方志,四处打电话咨询,像解谜一样,试图将那些模糊的地址与今天的行政区域对应。 最棘手的是郝载虎烈士的记录,籍贯栏写着“祁县三合村”。 王艾甫翻遍祁县地图也找不到这个村子。 他不死心,找到县民政局求助。 工作人员搬出尘封多年的1953年老档案,终于查到“三合村”后来合并到了古县镇。 当王艾甫带着资料寻访到古县镇时,村里的老人一听“郝载虎”的名字,拍着大腿,声音哽咽。 “载虎娃当兵走后再没音信!” 原来,郝家背负了半个世纪的“叛逃”污名,在村里抬不起头。 2005年,当民“革命烈士证明书”郑重送到郝家时,郝载虎年逾古稀的侄儿,接过证书,老泪纵横,泣不成声。 这一刻,王艾甫更加确信,他手中这些发黄的纸片,不仅关乎身份认定,更关乎一个家族的清白与尊严,关乎英烈身后应有的荣光。 然而,为866名烈士寻亲,无异于大海捞针。 王艾甫最初的尝试充满挫败。 他按照纸片上的地址,满怀希望地向全国各地寄出信件,却如同石沉大海,杳无音信。 半个世纪的时光,足以改变一切,父母早已离世,兄弟姊妹或已不在,地址几经变更,村庄甚至不复存在。 王艾甫没有气馁,他开始“笨办法”,跑烈士陵园。 年近花甲的他,骑着自行车,背着水壶和干粮,跑遍了太原市及周边大大小小的烈士陵园。 他一块墓碑一块墓碑地查看、核对,用矿泉水冲洗掉碑上的尘土,仔细辨认每一个名字、籍贯。 在核对完近4000座墓碑后,他找到了几十位与登记册信息相符的烈士安息地。 但这远远不够。 2005年,一次偶然的机会,王艾甫在太原举办的抗战藏品展上展出了这84份阵亡通知书。 这个举动,让一位湖北籍记者被深深触动,拍下了其中11位湖北籍烈士的信息带回武汉。 几个月后,好消息传来了,记者找到了云梦县钟垸村郝载虎烈士的亲属! 2005年11月8日,王艾甫亲自将阵亡通知书的复印件送到钟垸村。 村口,十万响鞭炮震耳欲聋,村民们用最隆重的仪式迎接英雄“归来”。 当王艾甫将通知书交到郝载虎堂弟手中时,老人抱着证书,哭得像个孩子。 郝载虎的“归家”,极大地鼓舞了王艾甫,也吸引了社会的广泛关注。 从此,王艾甫的寻亲之路不再孤单。 媒体的报道让这个故事传遍全国。 山西省军区送来了更完整的战役档案,民政部门协助核对信息。 来自河北、湖北、河南等地的志愿者纷纷加入,有退休教师翻查县志,有退伍军人建立寻亲网站。 王艾甫抵押了房产,花光了积蓄,十几年间,足迹遍布13个省份,行程超过30万公里。 他挤绿皮火车,坐长途汽车,甚至徒步穿越塌方的山路。 自行车骑坏了三辆,只为将一份份迟到了半个世纪的“归家证”,送到烈士亲人的手中。 2013年,他已成功为114位烈士找到了亲属。 然而,长期的奔波劳累也透支了他的健康。 这一年,王艾甫不幸罹患脑梗,行动不便。 但他牵挂的,仍是那些尚未“回家”的名字。 王艾甫用半生光阴,诠释了何谓“老兵不死”,何谓对历史的敬畏,何谓对牺牲最深的铭记。 主要信源:(光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士“回家”)