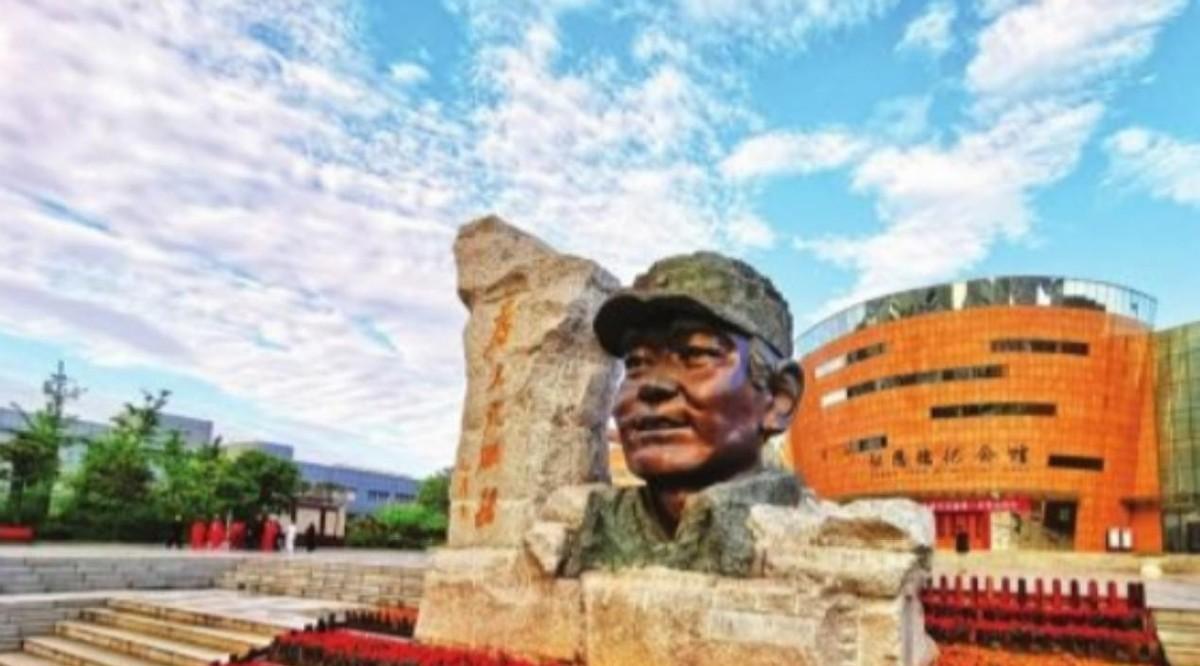

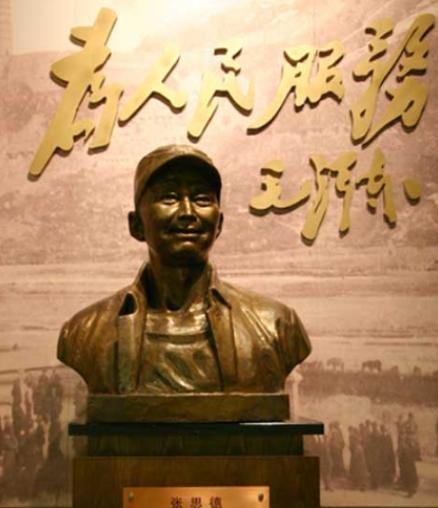

张思德救战友牺牲,古远兴要就地埋葬,毛主席:你敢,我就撤你职 “老张,小心塌方!”——1944年9月5日,在延安东南四十里外的山坳里,一声短促的呼喊划破细雨。没等张思德抬头,湿漉漉的窑壁已然松动,他猛地把身旁的小战士推了出去,巨响顷刻吞没了自己的身影。 雨水顺着山石淌进窑口,泥浆混着木炭的焦味四散,救援的人赶到时,只看见塌陷处露出的半截军帽。这个帽徽早已陪张思德走过长征、翻过雪山草地,如今却被泥土死死咬住。医护队想抢时间挖人,可石头不停往下掉,大家又怕造成二次塌方,一时进退两难。 消息傍晚传到延安。警卫队长古远兴听完简报,眉头紧锁:“先把人抬出去,找块高坡安葬吧。”一句“就地埋葬”说得轻巧,可在茶杯尚未放稳的刹那,毛主席推门而入,脸色沉得像窗外夜色。“不行!”主席顿了一下,“你敢随便下葬,我就撤你职。”一句话,屋里温度骤降,谁都没再吭声。 为什么主席如此较真?还得把记忆拨回到七年前的那条冰沟。1941年冬,一辆吉普陷在石砭沟冻水里,张思德跳进齐腰深的冰水,从后轮下垫石头、推车、再垫石头,不到十分钟把车弄了出来。车门打开,毛主席探身致谢:“同志,你叫什么名字?”“张思德,八路军警卫连。”简单几字,却让主席牢牢记住了这个见义勇为的小个子。 从那以后,无论修大礼堂还是开荒种地,只要是关系群众利益的活计,都能看到张思德的身影。他肩膀因顶梁受伤,旧伤没好,又主动报名到深山烧炭。有人劝他:“老毛病,歇歇吧。”“炭烧不够,冬天士气就掉温度。”他说这话时眼里有光,谁也劝不动。 烧炭队进山后,他带头挖了三座新窑,炭质好、产量高。炭队长私下感叹:“这小伙子就像磁石,能把大家的劲儿都吸出来。”然而多雨的初秋给磁石套上了悲壮的封皮。塌方前一刻,他和战友正清理渣土,为第二天点火做准备。 古远兴奉命进山。为了避免再塌,他让战士们用木板和工字镐搭临时支撑,小心翼翼挖到凌晨。天微亮,棺材也跟着抬进山口。主席下的三条命令成了操作流程:先用温水擦去泥浆,再换上新军装,守灵岗轮换站到太阳升顶。山里没有合适的木料,后勤处连夜派马车去临镇,买回上好的柏木,赶工做棺。 9月8日午后,棺木抵达枣园操场。士兵们把篷布拉得笔直,花圈、挽联、横幅摆得整整齐齐。主席拄着木手杖,一步步走到灵前,把自费购买的花圈轻轻放在棺头,紧接着敬了一个军礼。火红挽联上书八个大字:向为人民利益而牺牲的张思德同志致敬。千余名干部战士站在泥土地上,没有人交头接耳,只有风吹动袖口的“沙沙”声。 追悼会发言时,主席语速很慢,句句像沉甸甸的石块砸进人心:“人总要死,但有的人死得重如泰山……张思德是为人民而死。”话不长,却让与会的每个人都听得胸口发烫。会后,这份讲话稿被主席亲笔题上五个大字——“为人民服务”,随后刊登在《解放日报》头版。当晚,延安的油灯比往常亮得更久,很多人趴在报纸上抄写那五个字,再三想着:什么叫真正的革命队伍? 值得一提的是,主席对“张思德”三个字的重视,并非仅仅因为个人友情。他在延安整风时期反复强调:后方劳动也有牺牲,这同样是战争成本,任何一个干部都不能掉以轻心。张思德的意外让高层迅速检讨后方安全制度,炭窑加设排水沟,窑顶架设横梁,山路配备警戒绳。一个普通战士用生命敲响的警钟,直接改善了几万人的生产环境。 遗憾的是,英雄的母亲刘光友直到数月后才赶到延安。她捧着儿子的遗像,平静地对主席说:“娃儿是穷人家出的,能为大家尽力,我这个当妈的觉着值。”主席沉默许久,亲自安排她住进中南海西花厅一带的招待屋,还吩咐专人照顾饮食起居。此后两年,他与刘大娘见了两次面,每次都问:“身体可好?眼睛能看见吗?”这种细节,给在场的年轻警卫员上了另一堂课:对待烈士家属,跟对待自己的长辈一样。 试想一下,如果当年古远兴真把张思德草草埋了,或许追悼会、讲话稿、制度革新都会缺席。历史没有如果,可它用锋利的笔尖提醒后人:尊重牺牲,亦是尊重人民;不让英雄蒙尘,才配得上“人民军队”四个字。 今天再走进延安烈士陵园,那口柏木棺材安静地躺在青松之间。风过松梢,仿佛还能听见张思德在炭窑口的豪爽笑声:“大家伙儿加把劲,把火烧旺!”传奇定格,但那句朴素的口号已浸进军魂、沉进民心——为人民服务。