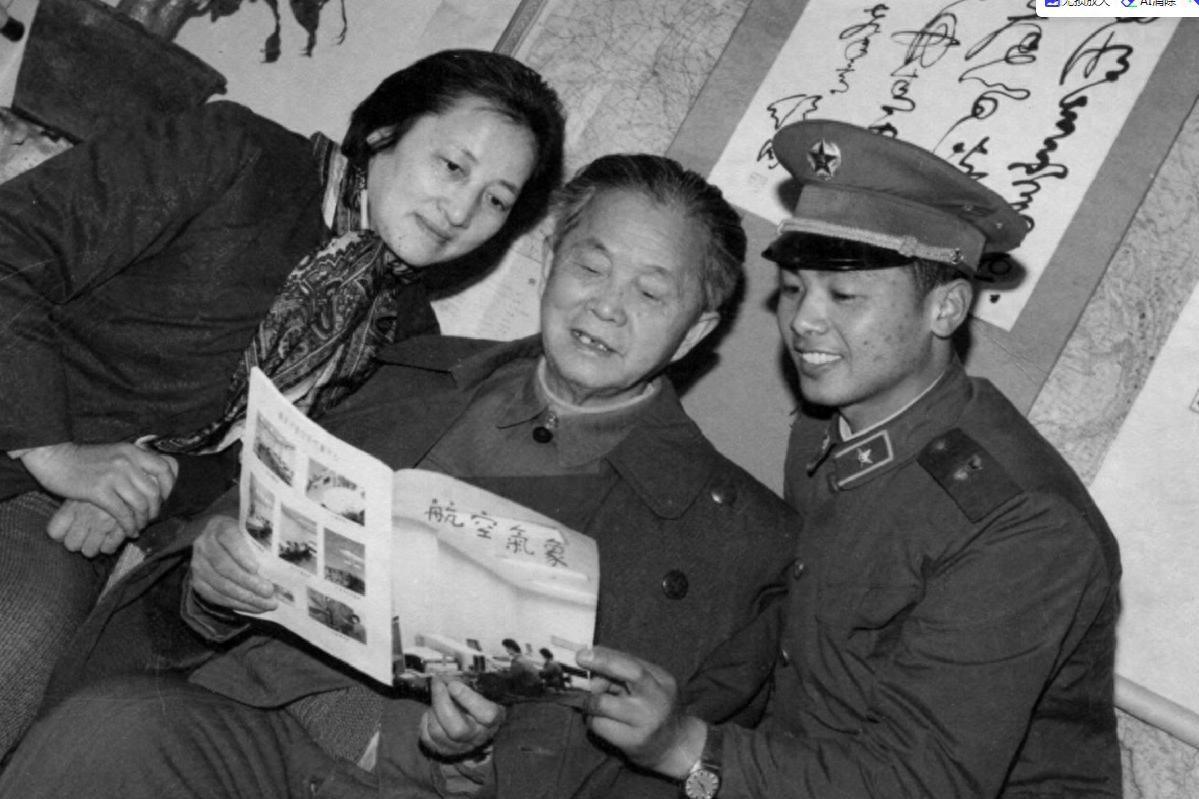

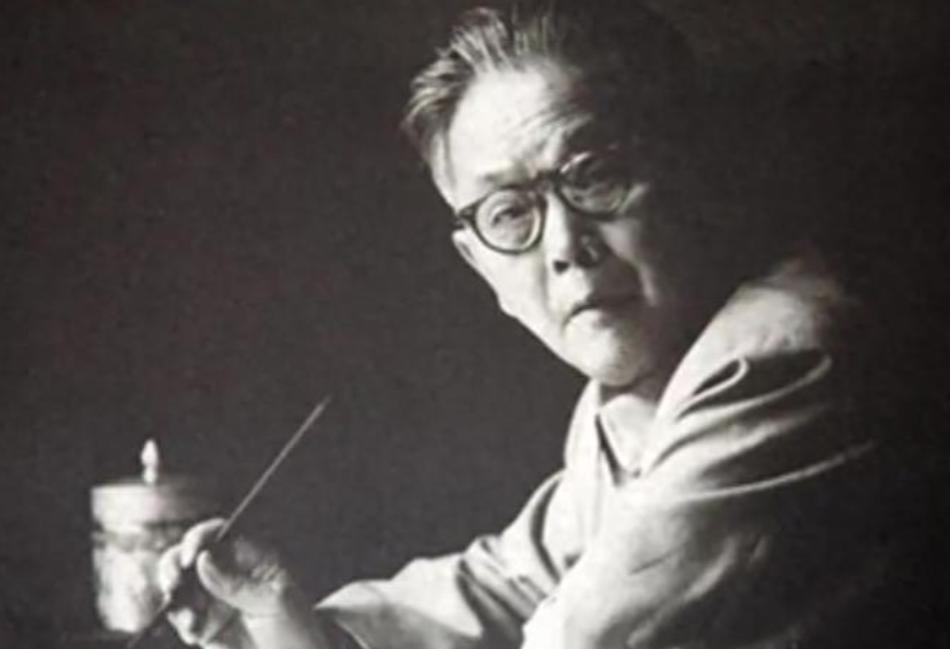

得知舒同被撤销职务,毛主席着急:谁叫他下去的?他还是省委书记 “1960年10月12日,中南海,警卫低声禀报:‘主席,舒同现在在章丘,正忙着抗灾。’”毛主席抬头,眉头紧锁,“谁批准他下去的?他还是省委书记!”短短一句,现场气氛陡然紧张,所有人都明白主席急的不只是职务,更是那位老友的身体。 舒同的调动并不突然。那年秋天,黄河以北歉收又遭水灾,章丘乡亲缺粮缺种。省委第一书记职务刚被免,他仿佛松开一口气,主动向组织申请去县里任第一线书记。用他的话说,“我在山东一干就是十几年,群众落难,我心里搁不住。” 消息传到北京,却触动了毛主席对另一段往事的记忆。1932年漳州战后,硝烟还未散尽,一个矮个青年指挥战士清点弹药。毛主席大步走来,先看人,再看地上的弹壳,笑道:“我认识你,舒同同志,我见过你的字。”大个与小个,一握手,友谊的种子就埋进战地黄土。 几年后,陕北旬邑。当地前清翰林萧芝葆被邀出山,他自诩学问高,不愿与“泥腿子”红军为伍。毛主席并未恼火,只叫来舒同:“写封信,让他看看共产党也有读书人。”舒同铺纸挥毫,十几行走笔如飞,既谈家国,也谈民生。翰林读罢折服,当夜回书:“愿为边区效力,惟望当面请教笔者。”见面时,萧老先生惊得直捋长髯:“如此文墨,竟出一位血气方刚的小伙!”从此,舒同“笔杆子”的名头,跟随红军一路传到了延安。 1943年,形势吃紧,中央决定让舒同南下山东整饬根据地。他初到胶东,白天深入村头地边,晚上点灯批材料,三个月跑遍五十多个区乡。有人打趣他个子不高路程却走得快,他自嘲:“子弹扫不着的身高,赶路也有优势。”幽默中透着劲头。 建国后,1954年中央又派他回鲁担任省委第一书记。那几年,山东搞农田水利、修胶济铁路复线、筹建胜利油田,毛主席三次到山东调研,每次必与舒同单独谈心。青岛那次会议,毛主席夜里失眠又着凉。随行医生投鼠忌器,舒同却一口咬定:“找刘惠民老中医!”药方里有量大的附子、细辛,护士们犹豫,他夫人拍板:“药我来熬,出了事找我。”三剂下去,主席鼻音轻了,精神足了,临别握着舒同的手,“你这家里,不止出书法家,还出‘御医’呀!” 然而“大跃进”造成的困难摆在眼前。1960年初夏,山东部分地区颗粒无收。舒同多次向中央请示开仓放粮、调剂种子。10月,他的职务被调整。表面看是正常轮岗,实则也是给他减压。没想到一脱帽,他立即往章丘跑。冲进灾区第四天,他就病倒在土炕上,高烧不退。县里同志急电济南、省里再急电北京,这才有了中南海那声“谁叫他下去的”。 毛主席的担忧不无道理。舒同年过五旬,患有高血压胃溃疡,却总拿半截香烟当午饭。中央电报催他回济南治疗,他坚持等到第一批救济粮和冬种麦种全部到位才撤离。后来回忆那段日子,他说:“干部要站在最险的地方,这话听多了,可真做起来不简单。” 病好后,他被调往陕西任省委常委分管文教。陕西是革命圣地,舒同重新拿起毛笔,为延安大学题写校名,也为西安碑林补刻《沁园春·雪》。有人劝他多写字少操心,他笑着摆手:“字是写给后人看的,眼下的事不能耽误。”一如当年毛主席对他那句“他还是省委书记”,这位安徽人把“官”看得淡,把责任看得重。 1960年代后期,两人见面的机会减少,但书信仍旧往来。毛主席偶尔批注:“小舒,此字稍瘦,可肥一点。”舒同则回:“大字要胖,小字要瘦,我偏爱瘦金,不知可否。”信里交锋,比枪声温柔,却同样掷地有声。 若论战功,舒同不及林罗刘徐;若论党务,他也非周刘陈邓那般显赫。可在毛主席心里,这个矮个子同志用脚板丈量过土地,用笔锋打动过人心,用倔劲守过百姓的锅台。他被撤职,主席急;他自请下乡,主席叹;他带病抗灾,主席又欣慰又无奈。这种关切,并非一句“友谊”能概括,更像是两位老兵在岁月残酷磨砺中结下的信赖。 今天翻看档案,我们仍能看到当年那封致萧芝葆的手书,墨迹厚重,字里行间透着骨气。正因为有这样的人,组织的决定才总能落到田间地头,落到百姓饭碗。山东人说,舒同走后,章丘的麦子第一年就返青。麦苗不会说话,可风吹过,谁都能听见哗啦啦的回答。