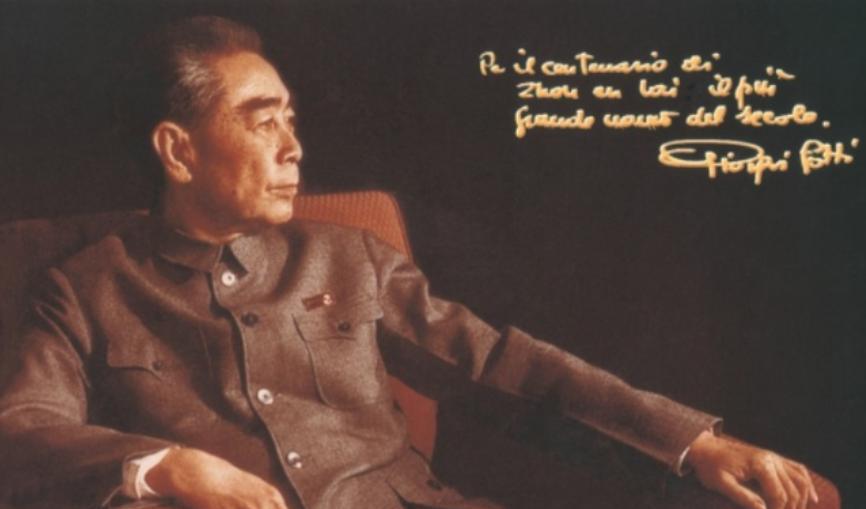

1973年,一名意大利记者对工作人员撒了谎,在我国拍下了一张不被允许的照片。后来这张照片被印刷了9000万张,在国外广为流传,这张照片也成为该记者一生中最为骄傲的照片。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 焦尔焦·洛迪终于站在了中国总理面前,这一刻他等了太久,从踏上这片土地起,他就在设想今天会是怎样的场景。 他不知道自己该先握手还是先说话,他几乎忘了预设好的措辞,头脑一片空白,他只知道那台他冒着失礼风险带进会场的相机,就藏在外套的内层,贴着他的身体。 每一步向前,他都能感受到那沉甸甸的分量,两小时前,在进入人民大会堂前,他站在使节队伍中,面对着中方礼宾人员关于禁止携带拍摄器材的提醒,他点头称是,表现出一副完全配合的样子。 他在回答时语气坚定,没有丝毫迟疑,事实上,他还是撒了谎,他知道这是违反规矩的,但他也知道这可能是他一生中唯一能见到这位领导人的机会。 为了拍下这位长期被西方舆论描述为“神秘”的中国总理,他压下了作为一名专业摄影师不该越界的本能,做出了选择。 这不是鲁莽,也不是临时起意,几个月前,当他知道自己被选中随同意大利外交代表团出访中国时,他便开始筹划这一切。 他不是第一次参与重大外交拍摄任务,也不是第一次面对高规格的限制,但这一次他怀有一种从未有过的私心,他不是为了交差,也不是为了荣誉,而是想留下一个只属于他自己的画面。 不是那种千篇一律的会议合影,不是镜头拉远后的全景,而是近距离的、真实的、可以穿透语言和政治界限的影像。 他选择了最薄的相机机身,事先拆除了反光器和闪光组件,只保留了手动对焦和快门,他在相机外壳上贴上黑色绒布,以减少反光可能。 他试过在镜前模拟藏匿动作,用自己的大衣遮挡不同角度,他知道自己不是一个闯入者,他只是想抢下一个被规则遗漏的瞬间。 终于,在队伍尾声,当其他使节纷纷与总理握手致意、寒暄几句后退开,他悄悄调整了顺序,把自己落在了最后,他站得比其他人远一点,等所有人完成了会面,他才缓缓上前。 他的脚步有些迟缓却很坚定,就在握手的那一刻,他低声开口说自己带了相机,也承认了他早先撒了谎,他没有任何托词,也不求原谅。 面对这样突兀的坦白,总理没有表现出惊讶,没有示意安保介入,也没有让人将他带走,相反,对方微微后退半步,目光扫过他藏相机的位置,随后做了一个简洁的手势,示意让其他随员稍稍退开。 没有语言,也没有表情上的评判,仿佛早已明白这位外来摄影师心中那份执念,他缓缓从衣内取出相机,手指在镜头上做最后一秒的调整。 他没有使用取景器,他只是用目测方式完成构图,他明白此刻的一切都只能靠直觉,就在他按下快门的瞬间,会场一侧传来一道声音,似乎有人在传达下一个流程安排。 总理偏过头望向那个方向,没有回话,只是短暂停留,焦尔焦·洛迪就在那个间隙,按下了快门,他没有贪心,不敢连拍,也没时间重来。 那一次快门,他用了十年摄影经验去判断距离、光线和角度,那一秒钟,浓缩了他三十年人生的职业尊严,也承载了他对中国政治人物形象的全部期盼。 离开人民大会堂时,他没有多做停留,那台藏匿过的相机重新收回衣内,他安静地走在人群后,直到回到下榻宾馆,他才将底片封入胶囊盒,亲手放进随身箱包。 他没告诉任何同事,也没有向外界泄露拍摄成功的消息,他知道这张照片能否问世,还要经过一场更长的审查与等待。 回到意大利后,底片送入工作室冲洗,他站在暗房里,看着照片在药液中一点点显影出来,胶片上,那位中国总理微微侧身,双眼望向远处,没有特写,没有动作,只是一种极度专注的凝视。 背景模糊,人群退散,所有的画面重心都集中在那一瞬的神态中,他没有说话,但镜头捕捉到的每一毫米细节都在说话。 照片的第一次公开,出现在一份小范围发行的国际政治类月刊中,照片登上了封面,没有文字介绍,没有修饰,图像一经刊登,立刻引发关注。 随后,多个国家新闻机构主动联系洛迪本人,请求转授权发布,短短数月,这张照片被转载到欧洲、北美、南美多个国家的主流媒体上,成为当年外交新闻中最具传播力的影像之一。 从媒体编辑到普通读者,几乎每一位看过照片的人都提到它的“异样真实”,在那个充斥着摆拍和刻意编排的政治图像时代,这张照片显得过于自然,甚至带着一丝疲惫和凝重。 这不是一张典型的礼仪照,也不是传统意义上的领导人形象宣传照,但却被认定为最能体现该国领导人气质的一张。 这张照片最终被转载、翻印超过九千万次,它出现在新闻博览、政治学教材、国际关系研究讲座、乃至世界摄影展的“影响力作品”板块。