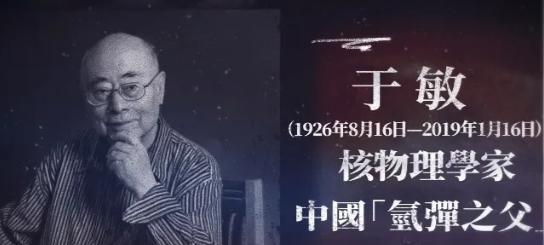

1967年6月17日,我国第一颗氢弹顺利爆炸,举国欢庆,而此时氢弹之父,著名核物理学家于敏正和妻子儿女走在大街上。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1967年6月17日,新疆罗布泊的沙漠深处,一朵巨大的蘑菇云腾空而起,这不是一场普通的爆炸,而是中国第一颗氢弹的成功试验,就在同一时刻,远在太平洋彼岸的美国中情局陷入了极大的困惑和紧张,他们翻遍了各类情报档案,却找不到任何技术被窃取的证据,美国用了七年多才搞定氢弹,苏联也花了四年,而中国只花了两年八个月,这样的速度在他们看来简直不可能。 没人注意到,在北京一条普通街道上的住宅楼里,一位年过四旬的中国科学家刚刚合上电话,他确认了自己几个月前的计算与实际爆炸数据完全吻合,然后默默回到房间,关灯睡觉,这位沉默的科学家叫于敏,他的名字此时还未出现在任何公开记录中。 于敏出生于1926年,家境普通,父亲是天津的一名小职员,在战火纷飞的年代长大,他从小就知道国家积贫积弱意味着什么,抗战爆发后,他亲眼目睹了日军在中国土地上的暴行,这种记忆深深刻在他的心里,他读书刻苦,1944年考入北大电机系,后来转到物理系,毕业时是全系第一,毕业后,他进入中国科学院,开始研究原子核理论,那时,他已经是国内最顶尖的理论物理学者之一,曾被来访的诺贝尔奖得主称为“土专家一号”。 1961年,中国刚刚成功研制出原子弹,面对更加复杂、难度更高的氢弹研发,中国急需一位理论领军人物,于敏被选中接下这个任务,他清楚这意味着什么:从此再也不能发表论文,不能公开身份,不能对家人透露工作内容,他将从一个在学术界闪光的科学家,变成一个完全隐身的人。 那时候的中国几乎一无所有,没有先进的实验设备,没有完整的理论资料,甚至连一台像样的电子计算机都很难抢到,全国唯一的高性能计算机,每秒只能运算几万次,而且绝大多数时间都被原子弹项目占用,留给氢弹研究的,只是零头。 于敏带着一批年轻人,用最原始的方式开始了探索,他们用算盘计算,用计算尺推导,用黑板演算模型,他自己琢磨热核反应规律,从国际期刊中零星的只言片语中寻找线索,再结合中国的实际条件,一点点拼出氢弹的原理图景,因为没有大规模的实验条件,他们只能通过海量的理论分析和重复计算来验证每一个可能的路径。 1965年是决定性的转折点,于敏带领团队进驻上海华东计算所,开始密集的模型推导和模拟试验,那是一间闷热、潮湿的机房,几十人轮流上机,昼夜不歇,电子管计算机嗡嗡作响,纸带从机器中缓缓吐出,孔洞排列成密密麻麻的数字,有人打着手电对照数据,有人趴在桌上小憩片刻,就在这样一个不眠之夜,于敏在一组看似杂乱的参数中发现了关键特征,他用铅笔在纸上迅速标记,确认热核材料可以实现自持燃烧,这是氢弹构型成立的核心依据。 这项发现最终发展成独立于美苏路径的“于敏构型”——一种更紧凑、效率更高、适合中国国情的氢弹设计方案,不同于美国的Teller-Ulam构型,于敏构型在结构上进行了革新,既能实现热核聚变,又更易于制造和维护,这是完全自主的成果,是在极端艰苦的条件下,用智慧和毅力硬生生拼出来的路。 1966年,中国进行了包含热核材料的原子弹试验,结果完全符合预期,1967年6月,氢弹空投试验进入倒计时,那天,搭载氢弹的轰-6轰炸机在戈壁滩上空盘旋,原定两圈投弹,但飞行员因压力过大额外绕了第三圈,地面指挥所一度紧张到极点,最终,8时20分,氢弹被精准投下,形成的火球照亮沙漠,冲击波掀起滚滚黄沙。 这一刻,中国成为世界上第三个掌握氢弹技术的国家,也是完成速度最快的一个,但于敏没有出现在任何新闻中,他依然是那个穿布鞋、戴黑框眼镜的普通人,走在街上无人识。 于敏的工作长期处于绝密状态,即使在家,他也从不透露一点细节,他的妻子孙玉芹几十年里都不知道丈夫到底做什么,只知道他常年出差,说走就走,甚至几个月没有音讯,邻居们议论纷纷,有人说他被贬了,有人说他是搞什么“边缘”科研,孩子在学校被同学嘲笑,说他们爸爸神神秘秘,不像好人,于敏从不解释,他知道,国家的安全,靠的不是一时的解释,而是长久的沉默。 直到1988年,于敏的身份才逐步解密,他的妻子这才知道,自己几十年陪伴的丈夫,原来做的是关乎国家命运的工作,他们的家仍然简朴,家具老旧,书桌上摆着厚厚的笔记本和数不清的草稿纸,那些笔记从1950年代一直写到他生命的最后一年,最新的墨水停留在去世前72小时。 信息来源:人民网--军史回眸:我国第一颗氢弹爆炸背后的十大秘闻