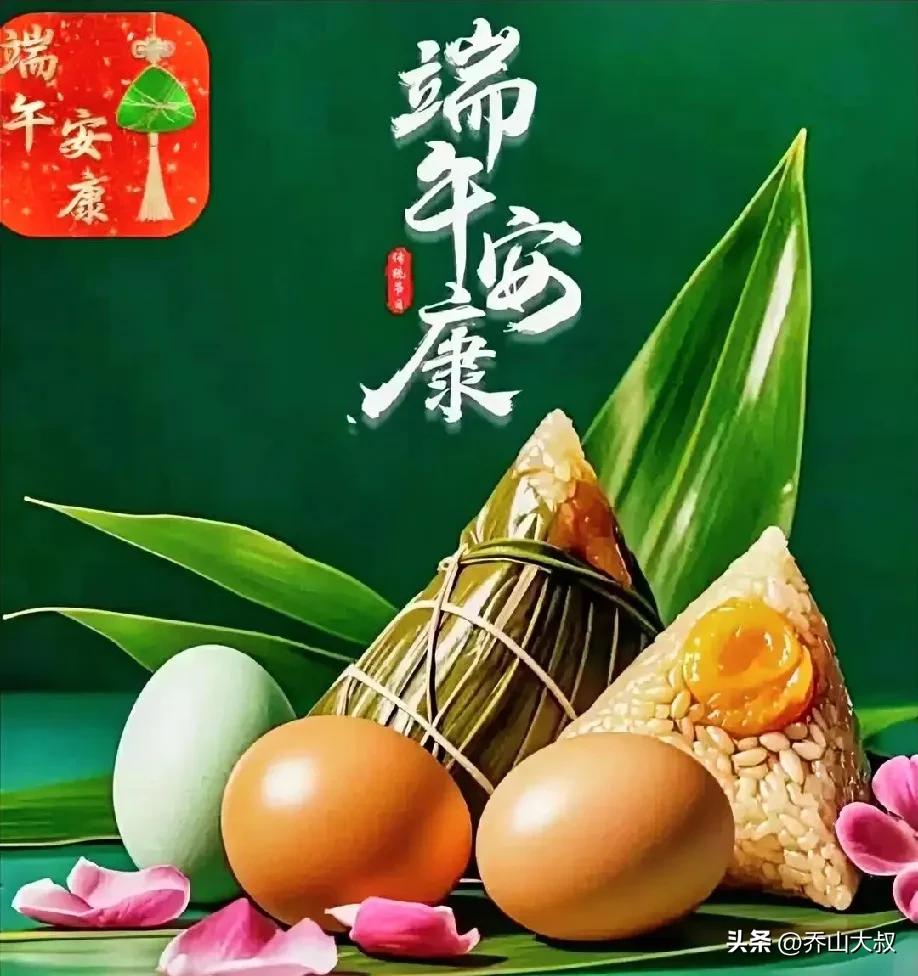

端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、重五节、天中节等,是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。它源于自然天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来,端午是“飞龙在天”的吉祥日,龙及龙舟文化始终贯穿在端午节的传承历史中。 端午节的习俗 赛龙舟:最早是人们的一种祭祀活动,祈求农业丰收、风调雨顺。龙舟船的大小因地而异,划龙舟时多有唱歌助兴的龙船歌流传。 吃粽子:民间传说吃粽子是为了祭奠投江的屈原。粽子由粽叶包裹糯米蒸制而成,北方多以苇叶包裹,口味偏甜;南方则常用竹叶包裹,口味偏咸。 挂艾叶和菖蒲:端午节时,人们会将菖蒲、艾条插于门楣,悬于堂中,以驱毒除瘟、防蚊。 佩香囊/戴香包:香包内装香料,佩在胸前,香气扑鼻,有驱蚊避邪的作用2。 五彩绳:节日清晨,各家大人会在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线,象征吉祥,系线时禁忌儿童开口说话,五色线不可任意折断或丢弃。 食五黄/吃五红:有些地方在端午节有吃五黄(黄鳝、黄鱼、黄瓜、黄桃、蛋黄)或五红(烤鸭、苋菜、红油鸭蛋、龙虾、雄黄酒)的习俗,寓意健康长寿。 端午节的起源和历史背景 端午节的主要起源与纪念屈原有关。屈原是春秋时期楚怀王的大臣,因遭贵族反对而被流放。公元前278年,楚国京都被秦军攻破,屈原不忍舍弃祖国,于五月五日抱石投汨罗江身死。楚国百姓纷纷涌到汨罗江边凭吊,渔夫划船打捞,并丢饭团、鸡蛋等食物让鱼龙虾蟹不咬屈大夫身体。后来人们用楝树叶包饭,外缠彩丝,发展成粽子。此后每年五月初五就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗来纪念屈原。