“人躺在ICU竟写下欠条,法院判还钱?”江西赣州,发生一桩离奇借贷案引爆舆论:一村民在2010年昏迷在ICU期间竟“被签署”2.6万元借条,一审法院在15年后判决该村民还钱!其妻哭诉“人在生死线,怎会写欠条?”真相更令人咋舌:真借款人系同名交警辅警,借职务之便承诺“违规办驾照”骗取资金,得手后离职消失。一审法院仅凭欠条、身份证复印件草率判案,致无辜家庭受创。经媒体曝光,赣州中院紧急纠错,确认“告错人”启动追责。警方已锁定前辅警行踪,这场因同名引发的“替身追债”闹剧,揭开了民间借贷中细思极恐的身份漏洞!

(案例来源:上游新闻等)

2025年4月4日,某区法院一审判决村民胡某青(化名)需偿还朱某明(化名)借款本金2.6万元及利息。该案看似寻常的民间借贷纠纷,却因一份离奇的"时空错位"借条引发轩然大波。

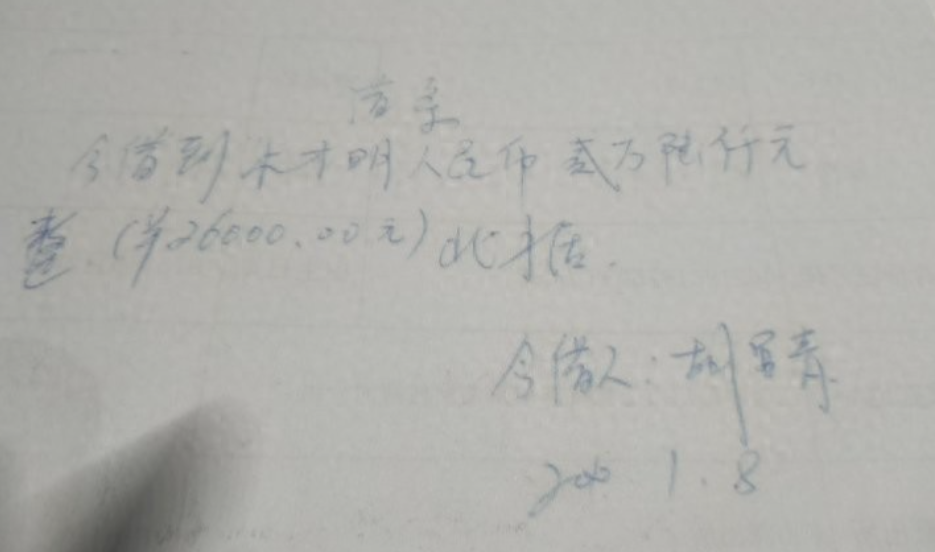

据法院卷宗显示,朱某明提供的核心证据是一张落款为"2010年1月8日"的借条及胡某青身份证复印件。

但令人震惊的是,经记者调查,真正的胡某青在2010年1月8日当天因重病于赣州市某医院ICU病房昏迷治疗,完全丧失行为能力。其妻黄某莲(化名)向记者出示了加盖医院公章的病历记录:"患者胡某青自2010年1月5日至1月15日持续昏迷,需呼吸机维持生命体征。"

更离奇的是,当记者携胡某青照片找到出借人朱某明及介绍人刘某文(化名)核实时,两人明确表示:"此人非借款人"。

朱某明透露,实际借款的"胡某青"系赣州市交警系统公职人员,曾承诺为其妻违规办理驾照,故出借资金。

2025年5月22日,经警方组织照片辨认,朱某明确认另一张照片中的前辅警方为真实借款人。

此时真相逐渐浮出水面:赣州交警系统确有一名同名辅警胡某青,其在2010年前后任职,后离职务工。

而一审法院仅凭身份证复印件及字迹存疑的借条,就将ICU昏迷患者认定为债务人。

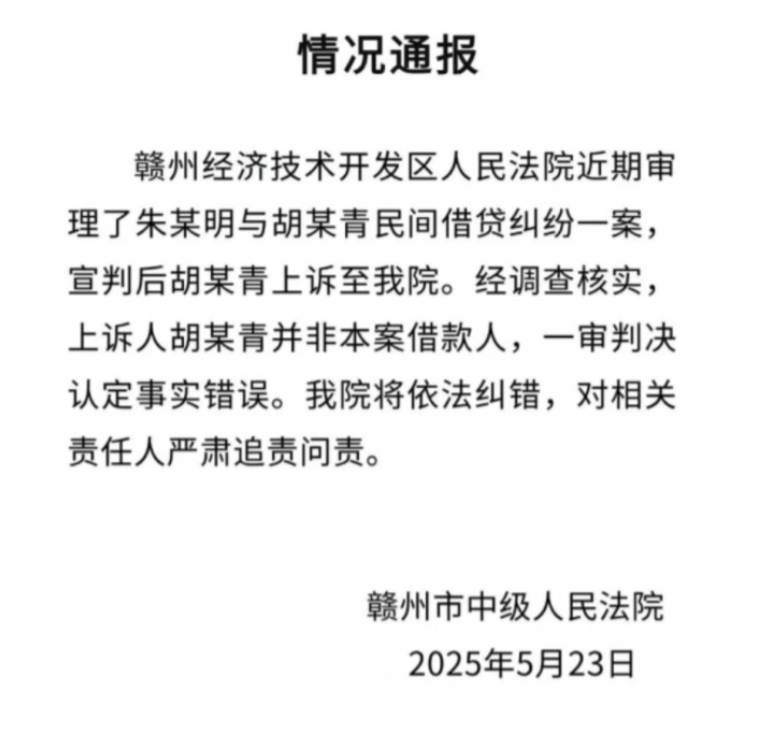

截至目前,胡某青方已经上诉到赣州中院,赣州中院亦确认将依法启动纠错程序。

那么,从法律角度在,这件事该如何评判呢?

首先,本案同名不同人的身份混淆是否构成根本性事实错误?

根据《民法典》第一百四十三条,民事法律行为有效的首要条件是行为人具有相应民事行为能力。

当被告以医学证据证明借条签署日处于昏迷状态时,已构成对法律行为主体资格的实质性抗辩。

此时法院应依据《民事诉讼法解释》第九十六条,依职权调取医疗记录等证据。

一审法院的裁判逻辑存在三重断裂:一方面,混淆了形式审查与实质审查的界限,仅凭身份证复印件(极易被冒用)即确认被告身份,忽视《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条要求的“综合判断借贷事实”;

另一方面,违反证据链闭合原则,未将借条签署时间与行为人行为能力进行时空关联审查;

同时,违反司法认知义务,对“同名者在同一行政区域内存在”的显著可能性未予警惕。

此三重疏失导致事实认定根本错误。

其次,一审法院是否尽到审慎审查义务,对关键证据(借条签署时间与债务人行为能力)是否失察?

本案借条作为孤证被采信,暴露出一审法院对证据“三性”审查的形式化倾向。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条,审判人员应运用逻辑推理和日常生活经验对证据证明力独立判断。

本案中,如原告在庭审中已经告知借款用途系“违规办理驾照”,该事实若查实将导致借贷合同因违背公序良俗无效(《民法典》第一百五十三条)。

此时,一审法院应要求原告补充说明款项交付细节,以及向交警部门核查所谓“办照承诺”真实性,否则,可能存在未尽审慎审查义务。

如被告在一审时已经提交加盖公章的住院病历证明其无行为能力时,已初步完成反证责任。此时,根据举证责任转移规则,原告应继续举证反驳(如申请笔迹鉴定、提供转账凭证等)。

而法院在审理过程中,理应合理分配各方举证责任,不宜僵化适用条款,否则将造成不公平后果。

最后,毫无疑问的是,被告通过医疗记录完成"物理不能"的证明(昏迷状态无法签字),达到高度盖然性标准。

而事后原告承认自认身份错误,这说明一审法院认定的基本事实存在错误,赣州中院如启动纠错程序,则一审判决面临被撤销的法律后果。

对于本案,大家有什么看法呢?