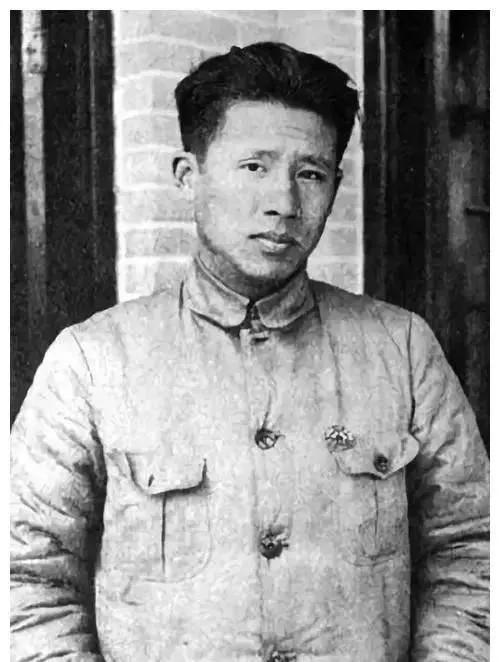

1933年,廖承志被捕,在狱中,他看到了同样被捕的陈赓,就对陈赓说:“我有办法救你出去!”谁知说完,他就跑去向敌人投降了! 1933年的中国,风雨飘摇,革命者们在白色恐怖下艰难求存。上海法租界监狱,作为殖民地与国民党勾结的产物,关押了不少共产党人。这一年,廖承志和陈赓先后落入敌手。廖承志,出身革命世家,年轻却老练;陈赓,则是以胆大心细著称的军事人才。两人被困囹圄,处境凶险。敌人对他们的审讯毫不手软,想从他们嘴里撬出地下组织的秘密。可谁也没想到,廖承志会主动“投降”,这到底是怎么回事? 事情得从当时的背景说起。那年头,国民党对共产主义者的抓捕空前严厉,尤其是上海,法租界成了敌人眼中的“安全地带”。廖承志被捕后,敌人并不急着处决他,因为他有个特殊的身份——廖仲恺的儿子,背后牵扯着复杂的政治关系。而陈赓,作为中共的重要干部,情况更危急,他的军事经验让敌人寝食难安。两人被关在一起,既是巧合,也是敌人有意为之,想让他们互相牵制,甚至逼出更多情报。 廖承志的“投降”,表面看是向敌人低头,实则是一步险棋。当时监狱里气氛紧张,陈赓的处境比廖承志更糟,可能随时被转移或处决。廖承志看透了这一点,他知道自己身份特殊,敌人不敢轻易动他。于是,他决定利用这点,主动找巡捕长官“谈判”。他这一敲门,不是真投降,而是要转移敌人的注意力,给陈赓争取一线生机。这招看似冒险,却抓住了敌人的心理——他们更想从他身上榨取价值,而不是急着把他推上绝路。 这步棋的效果立竿见影。廖承志的举动让敌人措手不及,他们开始怀疑他是不是真有重要情报要交代。审讯的重心暂时转向了他,陈赓的压力减轻了不少。与此同时,廖承志在“投降”时巧妙周旋,既没真出卖同志,也没让敌人得逞。他用自己的机智,把敌人的视线引开,为陈赓的脱险埋下伏笔。这不是简单的个人牺牲,而是革命者之间心照不宣的默契。 说到陈赓,他也不是省油的灯。虽然史料里没提他当时的具体反应,但以他的性格,绝不会坐以待毙。廖承志这一出“投降戏”,很可能给了他喘息的空间。之后,陈赓果然在狱中找到机会,成功脱身。而廖承志呢?他继续在敌人眼皮底下斗智斗勇,最终也保住了性命。这段故事,乍看是廖承志救陈赓,其实是两人配合的结果,展现了革命者在绝境中的冷静与担当。 再往深里挖,这事还不只是个人英雄主义的体现。那时候,中共地下工作正处于低谷,组织联系断断续续,同志们被捕后往往凶多吉少。廖承志和陈赓能在狱中互相援手,靠的不仅是个人智慧,还有对革命事业的坚定信念。他们知道,活下来不是为了自己,而是为了更大的目标。这种信念,在那个年代太常见了,却也太珍贵了。 历史翻过这一页,廖承志和陈赓后来都成了新中国的重要人物。廖承志投身外交和统战工作,陈赓则在军事领域大放异彩。回头看1933年的监狱一幕,他们的经历就像一粒种子,在艰难岁月里生根发芽,最终长成了参天大树。这段往事虽不广为人知,却真实反映了那代人的韧性与谋略。 当然,敌人那边也不是完全没脑子。法租界的巡捕和国民党特务也不是吃素的,他们对廖承志的“投降”肯定起过疑心。但他们低估了革命者的决心和高招。廖承志用自己的身份做筹码,硬是把局面搅乱,让敌人自乱阵脚。这事说白了,就是一场心理战,廖承志赢在了对人性、对局势的精准把握。 再说点接地气的,这故事听着是不是有点像谍战片?但它不是编的,真真切切发生在1933年的上海。廖承志那句“我有办法救你出去”,听着简单,背后却是拿命在赌。他和陈赓的配合,也没啥花里胡哨的暗号,就是靠默契和胆量。这不比电影里那些夸张剧情来得真实、来得震撼? 从大局上看,这件事还反映了当时革命队伍的生存之道。被捕、越狱、牺牲,几乎是家常便饭。可每一次突围,都不是靠运气,而是靠人心的凝聚和策略的灵活。廖承志和陈赓的故事,只是无数类似经历中的一例。他们用行动证明,哪怕身陷囹圄,革命的火种也不会灭。 时间过去快一个世纪了,这段历史依然有它的意义。它提醒我们,革命不是喊口号,而是实打实的智慧和付出。廖承志的“投降”,不是软弱,而是以退为进的硬招。陈赓的脱险,也不是侥幸,而是同志间信任的结果。这段往事,值得我们多琢磨琢磨。