1959年冬天,邱行湘一出功德林的大门,连家都没回,直奔清华大学,他不是去投奔亲戚,也不是找老朋友喝酒,而是专门去见黄敏南,国民党将领黄维的长女。

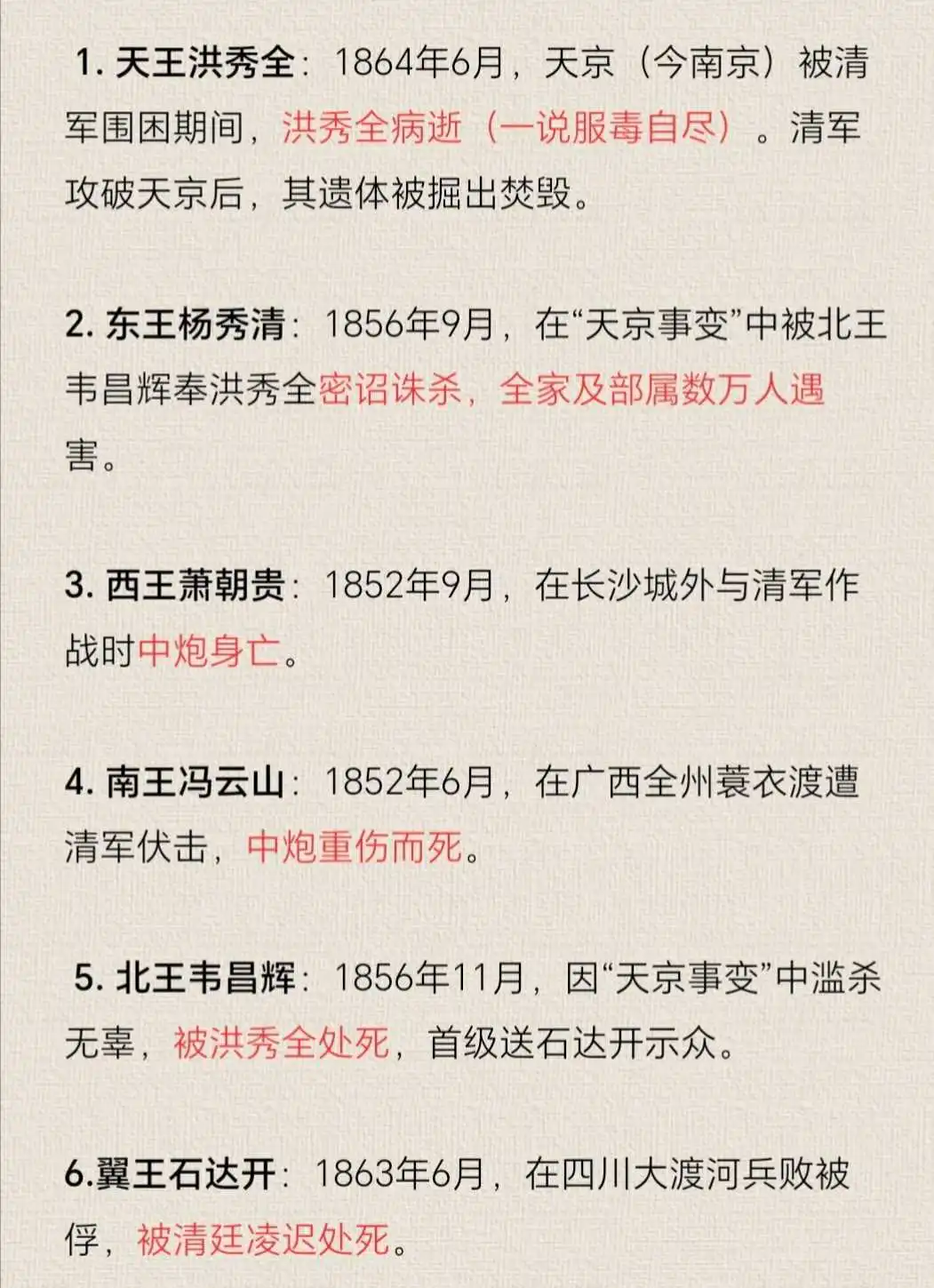

这事看起来普通,实则不简单,因为黄维当时还关在功德林,态度强硬,拒绝悔改,跟其他战犯完全不是一个路数。

邱行湘坐了一上午火车,一路穿过寒风凛冽的北京街头,脑子里想的就是怎么开口,他知道这不是个随便串门的事。

他和黄维当年都是国民党高级将领,后来在战场上各自被俘,一块被送进功德林改造。

他比黄维“转弯”早,主动接受改造,劳动、学习样样积极,成了第一批特赦的战犯。

而黄维,一直顶着,说他是“蒋委员长的忠臣”,进了功德林还闹着要造永动机,天天拿几个铁圈在那儿捣鼓。

别人看着笑话,他自己倒挺认真,真把那玩意儿当希望。

黄敏南当时在清华物理系教书,毕业于复旦,是当时的高材生,见到邱行湘,她愣了一下,没想到“邱伯伯”真的来了。

小时候见过几次,这次是在校园的办公室里,气氛不怎么轻松,邱行湘一坐下,没绕圈子,直接就说了黄维的情况。

“老黄啊,还是那个脾气,在里面搞什么永动机,不好好学习。”邱行湘说着,摇头叹气,“再这么下去,不知要关到什么时候。”

黄敏南没说话,过了一会儿才吐出一句:“他太固执了。”

这不是客气话,黄敏南从小就受父亲影响,但后来读书多了,也看清了现实,她知道父亲在功德林的态度,就连家信都不让她写,说“女儿当年投共,是背叛”,还劝她“及时回头”。

这些年她没再提这事,母亲蔡若曦也早已被这种分裂的家庭搞得焦头烂额,母亲一个人带着孩子生活,又担着丈夫是战犯的压力,后来精神一天比一天差。

邱行湘来这一趟,是想让黄敏南劝劝父亲,他说得很直接:“有时候,亲人的一句话,比我们改造班讲十节课还顶用。”

可黄敏南摇摇头:“我劝不了他,他只听蒋介石的,别人的话都当耳边风。”她声音有点哽咽,但立马压了下去。

说白了,邱行湘这趟,是出于情义,也是出于任务,他被特赦后,中央有安排,不仅要走向社会,还要协助继续推动战犯改造。

周总理亲自接见过他,说他以后是“国家干部”,让他到江苏政协文史资料委员会工作,整理过去的抗战、解放战争资料。

这是个有意思的安排,也是一种考验,从战犯到干部,不是靠喊口号,是要真正转变。

而他这次来见黄敏南,也是落实这种“转变”的一种方式,通过老朋友、老部下的家属,把黄维的思想撬开一个口子。

邱行湘不甘心,又劝了一阵,说:“黄维那人,其实是聪明人,年轻时打仗也有一套,就是太轴了,你说搞永动机那事,他不是傻子,他是故意装,躲学习。”

黄敏南听完,只说了一句:“那就别理他了,时间久了,他自己就会想明白。”

话是这么说,但她心里清楚,那一天,怕是等不到了。

事实也的确如此,黄维直到1975年才被特赦,是战犯中关押时间最长的一批,比邱行湘整整多了十四年。

那些年,他几乎没变过态度,还一度要求“回台湾”,说“我不属于这个政权”,结果越是这么硬,越是没希望。

他的妻子蔡若曦,这些年过得更是艰难,丈夫被关,她一个人养活孩子,还要在亲戚朋友间忍受冷眼。

最让人揪心的是她的精神状况,长年累月的压抑,加上丈夫始终不写认错信、不申请悔改,让她彻底绝望。

后来听说她投了河,连遗书都没留下,只留下一句话:“算了吧,活不下去了。”

那天之后,邱行湘回到南京,开始了新的生活,他住进江苏政协的宿舍,每天翻阅史料,写回忆录,接待访问的学生和干部。

他认真工作,勤勤恳恳,连医生都说他“心态比年轻人还稳”。

1962年,经人介绍,他和张玉珍结婚,张是个老实人,纺织厂工人,家里条件不好,但性格爽利。

两人日子过得安稳,几年后生了个儿子,他常说:“我这辈子有三个没想到:还能见上我妈、还能结婚、还能得孩子。”

更没想到的是,他曾患癌,后来竟然治好了,这些事,他讲起来时总笑呵呵的,说自己像捡回来的命。

有人问他:“你最感谢谁?”他想了想说:“感谢共产党。”

这话不是场面话,因为如果不是这场改造,他今天可能还关着,或者已经不在了。

功德林改造,对很多人来说是惩罚,对他来说,是一次重新做人。

可也有人像黄维一样,始终不愿回头,他们不是看不到现实,而是放不下过去。

黄敏南多年后接受采访时说:“我父亲是个认死理的人,他认为错的是别人。”她没再多说,因为说了也没用。

回头看,邱行湘那次去清华,注定无法改变什么,但他还是去了,因为他觉得这是他能做的,哪怕只是一句话,也许能让那个人少关几年。

但历史没有如果,黄维走完了一条跟他完全不同的路,一个走出来,一个困在里面。

而邱行湘,早早就走进了新的生活。