1959年12月4日,溥仪被特赦后开始自力更生,听闻故宫要把太庙中清朝诸帝的牌位与画像移出,他当即以"私产"为由请求归还祖宗牌位,故宫拒绝:无权索要,专家估值每块2000万以上!

寒冬的北京城,1924年那个刺骨的冬日,三辆破旧汽车停在紫禁城神武门外。年仅十八岁的末代皇帝溥仪,抱着两个简单包袱离开了生活了近二十年的皇宫。这一幕不仅仅是一位皇帝的落幕,更是皇家珍宝开始大规模流散的起点。

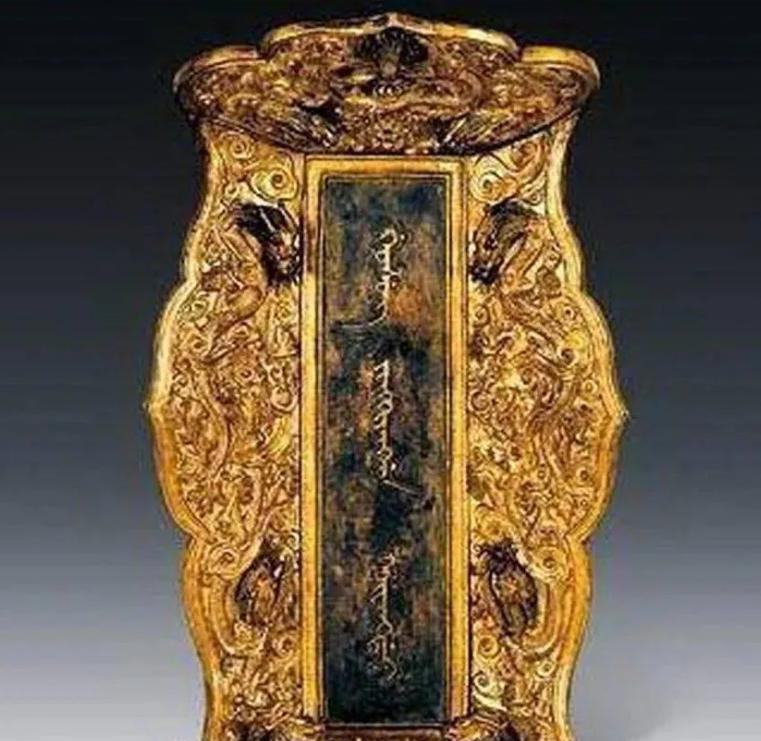

清朝入关后,历代帝王都在太庙供奉着祖先牌位。这些牌位用珍贵的金丝楠木精心雕琢,高度接近半个成年人,外表涂着鲜艳的朱红漆,上面用满汉两种文字记录着每位皇帝的生平事迹。在当时动荡的年代,这些文物价值连城,却无人真正在意。

民国政府承诺每年给溥仪四百万两银子的"优待费",但从未按约定足额支付。养尊处优惯了的皇室成员不懂节俭,很快就挥霍殆尽。宫中的太监宫女见主子都开始变卖财物,也纷纷趁机偷拿宫中物件。1922年建福宫那场大火,烧毁的珍宝足够建立十座博物馆,却无人认真清点,反而有人借机浑水摸鱼。

最令人惋惜的是乾隆皇帝的牌位。寿康宫的老太监王顺将它裹在铺盖里偷偷带出宫,随后以二十两银子卖给了德国古董商戴塞尔。这位外国商人的祖先曾在清朝钦天监任职,他认为购买前朝皇帝牌位能为家族增光添彩,当即付款。这点银子在今天或许能在北京买套房产,当时却只换走了一件无价国宝。

1928年的一则消息几乎让溥仪崩溃。军阀孙殿英率领工兵营,携带火把和炸药闯入清东陵的裕陵。乾隆皇帝的棺椁被撬开,士兵们为了取出他口中的夜明珠,用刺刀撬碎了皇帝满口的金牙,尸体如同麻袋般被丢弃在泥水中。当时在天津张园的溥仪听闻此事,愤怒地摔碎了茶碗,但他连祖先陵墓都无力保护,更别提向军阀讨回公道。

故宫博物院成立后进行文物清点,发现太庙中应有的十二块皇帝牌位少了乾隆的那一块。剩余的十块金漆木牌被仔细登记,妥善收藏在库房中。

时光飞逝,二十多年后,1959年冬天,抚顺战犯管理所的大门打开,手持特赦令的溥仪重获自由。政府安排他在植物园工作,月薪六十元。一次偶然听同事提起故宫正在整理清代遗物,他立刻想起了太庙中的祖先牌位。

第二天,溥仪便前往故宫办公室,仍带着昔日皇帝的口吻说:"那些牌位原是我们爱新觉罗家的私产......"话未说完就被工作人员打断:"现在这些都是国家财产,您要实在想看,可以买票参观。"一位年长的研究员更是直言不讳:"当年清朝取代明朝,也没见朱家后人来要牌位啊?"这番话让溥仪脸红耳赤,他这才真正领悟到时代已经彻底改变。

这些皇帝牌位之所以珍贵,首先在于材质。金丝楠木如今已经绝迹,古时只有皇帝才能使用。单是每块牌位的木材成本,按现在价格估算就要上千万,更不用说上面精湛的满文描金工艺。根据故宫1925年的档案记录,当时清点到从顺治到光绪共十位皇帝的牌位,唯独缺少乾隆的那一块。

直到2005年,德国慕尼黑的一场亚洲文物拍卖会上,"清乾隆皇帝神位"的字样出现在图录中,立即引起国内文物专家的高度关注。虽然木牌颜色已经褪去不少,但满文题款依然清晰可辨。经过热心商人连夜竞价,最终以四百多万元的价格将这件漂泊海外八十余年的国宝请回祖国。

如今在故宫珍宝馆,游客可以看到这些历经沧桑的皇帝牌位。展柜中的金漆已经斑驳,但那些精细的刻痕似乎在诉说着它们的曲折历程。要谈它们的价值,近年香港曾拍卖过一件明代亲王牌位,成交价高达两千三百万。故宫收藏的这些皇帝牌位,价值恐怕要以亿计算。

最令人感慨的是乾隆皇帝的牌位,它在德国商人家中被供奉了九十多年,与外国人的祖先牌位并列。若是当年的"十全老人"知晓此事,恐怕会气得从棺材里跳出来。不过相比东陵中被亵渎的遗骸,牌位能够完整归国,也算是不幸中的万幸。

这些木质牌位的命运变迁,恰如一面镜子反映了百年沧桑。从皇室圣物到拍卖商品,再到国家文物,它们的起落正印证了那句古话:"眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。"

如今安静陈列在博物馆展柜中的这些古老物件,已成为最生动的历史教材。它们不仅仅是木头和漆料的组合,更承载着一个王朝的兴衰与国家的变迁。你是否想过,如果这些牌位能够开口说话,它们会讲述怎样的故事?又会如何评价自己从皇家祭品到国家文物的身份转变?

qunzhongyi

鞑清二百多年对汉人自始至终都进行残酷压制。

用户12xxx02 回复 05-24 20:29

破坏性,奴役性超过元朝

茶过留香 回复 用户12xxx02 05-28 15:18

还不如元朝呢

用户10xxx34

这个鬼有问题,只要遇到清朝的文章就粘贴这个,到处都是他。

宇化贤 回复 05-25 16:08

“不信的请自己先查一下有没有这些事再说”你是那个字看不懂?上来就“抛开事实不谈”“人身攻击”!怎么,坚决将邪魔钉到耻辱柱上就是偏执?我这檄文有那点虚构夸大成分?有不让别人自查验证?复制黏贴有什么不对?

用户10xxx34 回复 宇化贤 05-26 14:25

清朝都已经是过去式了,你还要天天来攻击这些吗!而且你重复粘贴,有意思吗?

用户10xxx13

以满虏所犯罪行,死后暴尸荒野也是应该的。

宇化贤

再看一下清军入关犯下的罪行:赵州之屠2.5万人被杀;畿南之屠5千余;潼关之屠7千余;扬州十日扬州几乎全部被屠,仅被和尚收殓的尸体就超80万具;嘉兴之屠约50余万;四川大屠杀不下500万,金华之屠万五;汾州之屠约40万;庚寅之劫七十万,广州城前后左右四十里,尽屠;潮州之屠遗骸十余万,同安县死难五万余;嘉定三屠、江阴八十一日、昆山之屠、常熟之屠、南昌之屠、南昌第二次大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、大同之屠、……这些大规模屠杀,由于乾隆明令销毁对清不利的一切资料,全靠手抄本流传,屠杀总人数无法估计。只知道昆山数万人被杀戮一空;江阴人民遭清军血腥屠杀,全城仅53人幸免;常熟沿岸都是人头;金华城中被杀者十之八九;南昌十余万妇女被八旗军昼夜不停的轮坚,所掠男女一并斤卖,浮尸蔽江!湘潭和沅州百姓几乎被杀光,两城活口不满百人;南雄民尽屠戮,十存二三;大同全城屠尽,仅剩5名重案犯……屠杀人数太多,无法估算,而且两百多年来有无数次反清复明运动,天地会、郑成功、太平天国、孙中山等反清运动死了多少?光太平天国运动死亡人数就多达数千万到数亿!再查查“广州谢恩里”、“文字狱”、“四库全书”这些关键词……

九耀扶星宇 回复 07-20 14:12

那会儿没那么多人口,别那么夸张数亿

用户10xxx57

现在的人很多都不知道自己曾祖父,高祖父什么名字埋在哪里?却要抢夺一个达子皇帝的牌位,想把它供在家里,真是讽刺。

我爱范范,范冰冰

自家祖宗的排位

牛皮

溥仪回家看画像,专家还和溥仪争论那个人是谁,那个人溥仪他爹[滑稽笑]

木子

一文不值

12345q_tb

溥仪时期就值2000万

回到理想

乾隆活该

用户34xxx64

要这玩意干嘛,烧了得了

迷彩龙井

要是便宜也就给他了,可惜皇室用的都不便宜😓