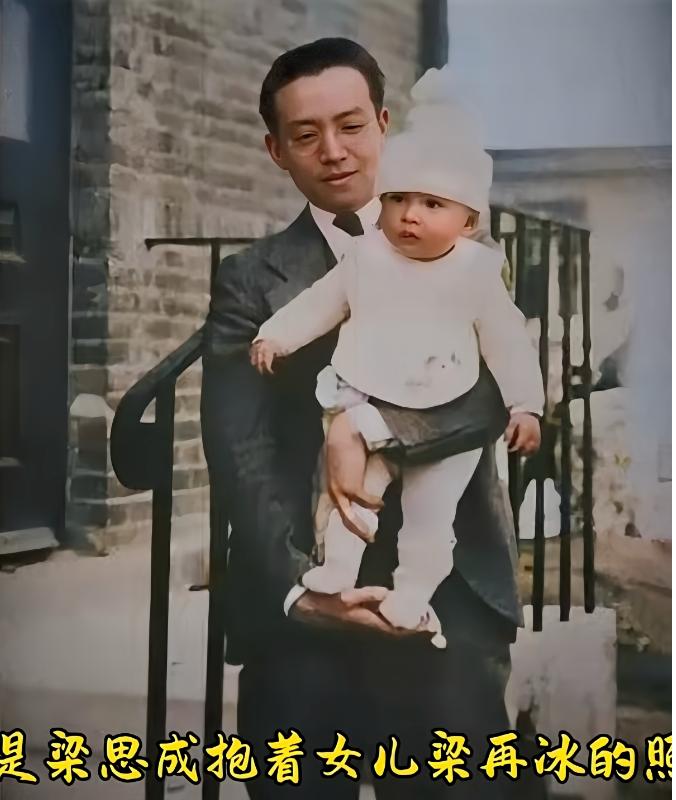

梁思成后妻林洙评林徽因:“她从来不做家务,不是好妻子”!当真如此吗?答案是否定的,我们先来看一张图。 梁思成的第二任妻子林洙曾公开评价林徽因“从不做家务,不是好妻子”,这一说法引发诸多争议。 要探究真相,不妨从历史影像与当事人留下的文字中寻找答案。 两张老照片成为关键证据:一张是梁思成西装革履抱着女儿,姿态优雅如捧艺术品;另一张是林徽因半蹲搂着女儿,衣着朴素、神情疲惫。 这种反差直观反映出两人在家庭分工中的差异——林徽因显然承担了更多育儿与生活的重担。 抗战时期的李庄岁月更能说明问题。 林徽因在给好友费慰梅的信中详细描述日常:清晨五点起床挑水、买菜、整理家务,同时还要照顾两个孩子和病弱的母亲。 泥泞小路上每日往返采购食物,家中水缸需要亲手续满,这些琐碎事务填满了她的生活。 她曾自嘲“浑身痛着呻吟着上床”,却仍坚持参与《中国建筑史》的编撰工作,甚至在油灯下校对书稿到深夜。 梁思成早年因车祸落下病根,脊椎损伤与腿部残疾使他难以承担体力劳动。 流亡期间家中佣人离散,所有家务自然落在林徽因肩头。 女儿梁再冰回忆:“母亲在李庄没有书房,她更多时间是在厨房度过的。”儿子梁从诫更是直言:“我印象中的母亲就是个整天洗衣做饭的家庭妇女。”这些亲历者的证词与林洙的论断形成鲜明对比。 追溯林徽因的成长轨迹,会发现她自幼便与家务结缘。 因母亲不得宠,她从小在前院与后宅间周旋,既要照顾异母弟妹又要打理家事。 正是这份早熟的勤勉,让她赢得父亲青睐,获得赴欧游学的机会。 史书记载她“幼年特别勤快懂事”,这种特质贯穿了她的一生——无论是北平时期监管六七名仆人,还是战乱中亲手缝补全家衣物,都显示出她持家的能力。 面对林洙的质疑,最有力的反驳来自梁思成本人。 他在林徽因去世后写给女儿的信中满是对亡妻的思念,称她是“无可替代的合作者”。 致费慰梅的信更坦言:“近30年来,我早已习惯她的协作,失之犹感寸步难行。”这种精神依赖远超生活照料范畴,印证了林徽因在婚姻中的核心价值。 近年来,随着更多史料公开,林徽因的形象愈发立体。 2024年宾夕法尼亚大学建筑学院追授她迟来97年的建筑学学位,外孙女于葵代领证书时感慨:“她不仅是我的外婆,更是中国建筑史的奠基人。” 梁再冰93岁高龄时出版《梁思成与林徽因——我的父亲母亲》,用400余幅珍贵照片还原父母相濡以沫的岁月。 这些动态既是对历史的补正,也折射出当代对知识女性价值的重新认知。 说到底,评判“好妻子”的标准因人而异。 对梁思成而言,林徽因既是生活伴侣更是事业伙伴;对子女来说,母亲是病榻上仍坚持工作的榜样;而在历史长河中,她是用才华照亮时代的女性先驱。 家务多少从来不是衡量婚姻质量的标尺,相互成就才是感情最珍贵的底色。 正如老话说的“清官难断家务事”,外人眼中的“不称职”,或许正是爱人眼里的不可替代。 信息来源: 百度百科《林徽因》 清华大学校史馆《林徽因和梁思成及新林院》 新华每日电讯《林徽因在李庄的岁月》 中国建筑工业出版社《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》 人民网-人民日报《李庄:烽火中的文化坚守》 宾夕法尼亚大学建筑学院官方声明 清华大学校史馆《梁思成与林徽因学术档案》 央视新闻《宾大追授林徽因建筑学学位》 故宫研究院建筑文化研究所《中国建筑史研究》 中国营造学社档案《抗战时期成员口述实录》 人民文学出版社《林徽因书信集》 中国建筑学会《中国近代建筑学术史》