大家都知道中国的雷达探测很猛,但没想到猛到这个程度,根据中国工程院贲德院士透露,目前我国雷达的最大探测距离竟然高达8000公里,8000公里以外内,哪怕是一个小东西都可以探测出来。

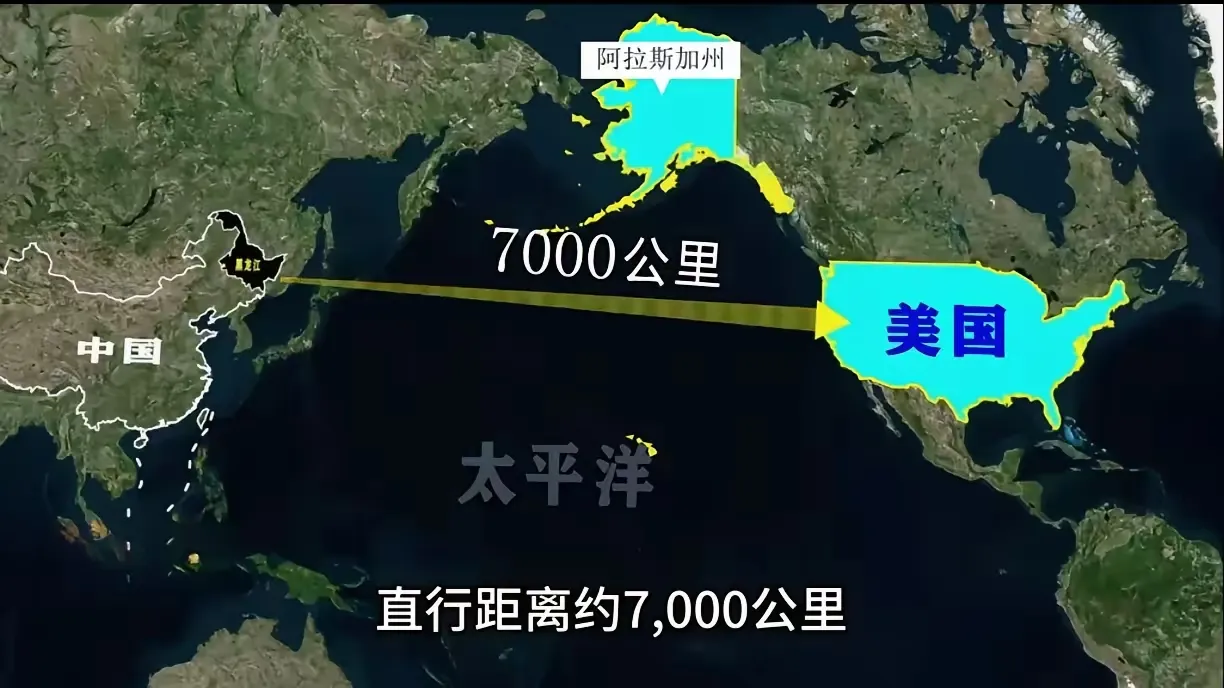

中国工程院贲德院士关于"雷达探测距离突破8000公里"的宣告,恰似一道划破夜空的科技闪电。这项相当于从上海直抵阿拉斯加的探测能力,不仅刷新了人类对物理边界的认知,更在俄乌冲突僵持、北约亚太战略升级的复杂变局中,为全球安全格局投下一枚"技术砝码"。这场静默的技术革命,正以超越军事领域的深远意义,重塑着大国博弈的底层逻辑。

在半导体封锁、高精度传感器禁运的围堵下,中国雷达技术的突破绝非单一领域的胜利。哈尔滨工业大学研发的硅基太赫兹芯片将探测精度提升三个数量级,中电科14所创造的量子噪声抑制算法使信号解析能力跨越式增长,这些"卡脖子"环节的攻克揭示了一个真相:当代科技竞争已演变为国家工业体系的全链条对抗。

正如北斗系统用20年补全航天产业链,雷达技术的突围实则是中国制造从"代工组装"向"基础科学引领"转型的缩影。这种转变在ASML宣布将向中国出口受限光刻机后更显深意——当西方发现技术封锁反而催生替代方案时,产业链重构的主动权正在易手。

8000公里探测半径的战略价值,在2023年6月中美军舰台海对峙事件中可见一斑。不同于传统军事威慑,这项技术使"非接触式战略平衡"成为可能:当东风导弹的打击精度与雷达预警速度形成"侦打闭环",任何军事冒险的成本都将呈指数级上升。

这恰与沙特伊朗北京和解体现的战略智慧形成呼应——中国正用技术优势构筑"止战阈值",在南海行为准则磋商、朝鲜半岛局势等热点问题上,这种"威慑但不挑衅"的科技外交哲学,正在重塑亚太安全架构。

马斯克星链卫星两次逼近中国空间站的事件,暴露了近地轨道争夺的严峻现实。我国新型雷达对厘米级太空目标的追踪能力,恰为构建"数字版外空条约"提供了技术支点。在联合国框架下推动太空交通管制系统建设,既避免重蹈海洋霸权覆辙,又为6G通信、深空探测等新基建铺路。这种将硬实力转化为规则制定权的思维,在近期中国主导的国际月球科研站合作中已初现端倪。

当德国科学家利用中国雷达数据成功预警莱茵河洪水,当东南亚国家借助"丝路眼"系统提升台风预警时效,技术突破展现出超越地缘政治的人文价值。在极端天气频发的当下,这种开放共享的科技伦理,与某些国家在疫苗分配中的民族主义形成鲜明对比。中国雷达的探测半径,正从物理空间向人类命运共同体的精神疆域延伸。

技术奇点临近的时代,中国雷达的启示在于:真正的安全不是建立在对敌人的绝对监控,而在于用科技突破重构全球治理的底层逻辑。当量子雷达实现大气层全天候监测、当太赫兹技术揭开暗物质之谜,人类或将进入"科技威慑平衡"的新纪元。在这个文明进阶的关口,中国给出的答案是:用技术优势筑牢和平根基,以创新动能推动文明对话,让八千里探测半径成为照亮人类共同前路的科技灯塔。

这种发展路径,既避免了冷战式的军备竞赛陷阱,又开辟了科技向善的新维度。在人工智能军控谈判陷入僵局、核扩散风险加剧的今天,中国雷达技术的突破或许预示着另一种可能:当科技发展跳出"零和博弈"的窠臼,人类才能真正抵达安全的彼岸。