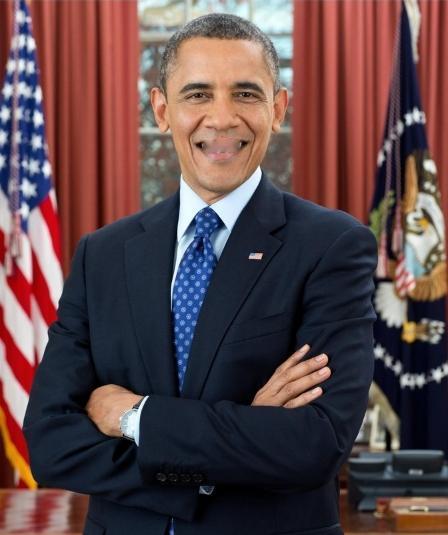

让制造业回流美国,其实不是特朗普的专属,最早是奥巴马提出的。之所以会提出这个口号,原因就是他到中国转了一圈后,发现2009年的中国,已不是1998年克林顿来中国所看到的。 1998年克林顿访华时,中国制造业像个刚学会走路的孩子,虽然出口额达到1837.6亿美元,但其中36.2%是机电产品,技术含量远不能和现在比。克林顿看到的,是一个正在努力融入全球产业链的中国,工厂里大多是组装玩具、纺织品的流水线,工人月薪不过几百元人民币。 可到了2009年,奥巴马访华时,中国早已脱胎换骨。这一年中国进出口总值虽因金融危机下降13.9%,但全年出口仍有1.2万亿美元,是1998年的6.5倍。更关键的是,中国制造业的“含金量”大幅提升:工业增加值同比增长5.5%,粗钢产量1.7亿吨,水泥产量4.2亿吨,这些基础工业数据把美国远远甩在身后。奥巴马在上海、北京看到的,是华为、中兴等科技企业崛起,是高铁开始奔驰在神州大地,是深圳的电子工厂里,工人们正在组装全球最先进的智能手机。 这种变化让奥巴马意识到,美国制造业再不行动就晚了。2008年金融危机后,美国制造业增加值占GDP比重已跌破10%,大量工厂倒闭,铁锈带城市一片萧条。而中国不仅在低端制造领域占据优势,还在向高端领域进军——2009年中国新能源汽车产量突破1万辆,光伏组件出口占全球60%以上,这些都是美国曾经的优势产业。 奥巴马回国后立刻推出“重振美国制造业”战略,先后出台《美国复苏和再投资法案》《先进制造业国家战略》等文件,砸下7870亿美元刺激经济,试图把制造业拉回美国。他的逻辑很简单:中国已经不是那个只能做低端代工的国家了,如果美国再不守住制造业根基,未来在全球产业链中可能连汤都喝不上。 但奥巴马的努力收效甚微。2016年他卸任时,美国制造业岗位仅增加100万个,远未达到目标。问题出在哪儿?看看美国的产业结构就知道了:金融、服务业占GDP比重超过80%,资本都跑去玩金融游戏,谁还愿意投重资产的制造业?而且,美国工人工资是中国的10倍以上,企业算算账,还是把工厂留在中国更划算。 特朗普上台后,干脆撕下“自由贸易”的伪装,直接对中国加征关税,试图用强硬手段逼制造业回流。但结果呢?2020年美国制造业岗位不增反减,企业抱怨成本飙升,消费者承受高价商品。拜登更绝,推出《芯片与科学法案》《通胀削减法案》,砸下520亿美元补贴半导体产业,想把台积电、三星等企业拉到美国建厂。可这些企业到美国后发现,当地技工短缺、基础设施落后,建厂成本比预期高30%以上,纷纷放缓投资。 说到底,制造业回流是美国在全球化浪潮中的无奈挣扎。1998年克林顿看到的中国,是美国产业转移的“理想洼地”;2009年奥巴马看到的中国,是正在崛起的“全球工厂”。这11年的变化,让美国意识到:曾经那个温顺的“世界工厂”,如今已经成长为能和自己掰手腕的对手。但制造业回流不是喊口号就能实现的,它需要完整的产业链、高素质的工人、稳定的政策环境,而这些,美国早已在去工业化的浪潮中丢失了。 中国用20年时间,从“中国制造”升级为“中国智造”,靠的不是关税壁垒,而是实实在在的产业升级。当美国政客还在为制造业回流吵得不可开交时,中国的5G基站已经覆盖所有地级市,新能源汽车产量连续8年全球第一,光伏组件占据全球80%市场份额。这才是真正的较量:不是谁嗓门大谁赢,而是谁能把技术握在手里,把产业链攥得更紧。 历史终将证明,奥巴马当年的担忧并非杞人忧天,但他和后来者都低估了中国制造业的韧性和潜力。当美国还在纠结如何“让制造业回来”时,中国早已在更高维度上,书写着属于自己的产业传奇。