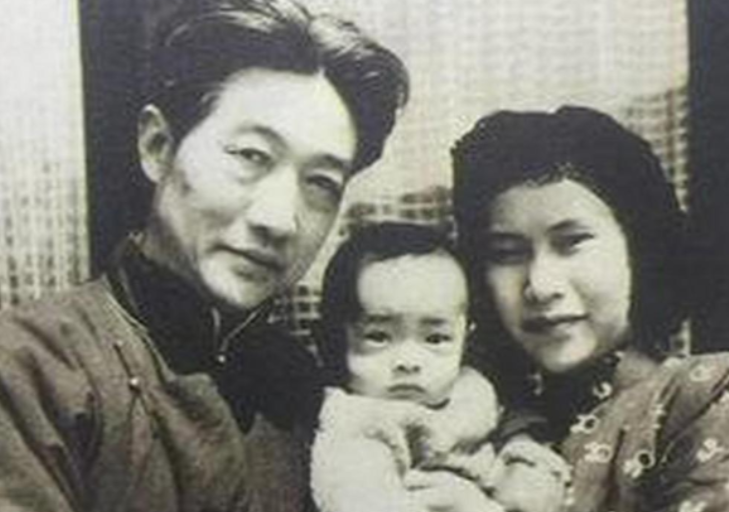

1951年,徐静斐去探望生病的父亲徐悲鸿。看到28岁的继母廖静文吃窝头就咸菜,顿时大怒:“父亲每月工资300还卖画,你这假模假式装穷给谁看?”

“你父亲不容易,我只是想替他省一点。”只见廖静文手指边轻轻抚过账本上密密麻麻的数字,边轻声说道。而这句话背后,是一个令人心酸的真实故事。

在1951年的徐悲鸿虽已是享誉画坛的大家,却过着常人难以想象的清贫生活。每月300元的工资看似不少,但其中150元要支付前妻蒋碧薇的赡养费,50元资助贫困学生,30元购买艺术藏品,剩下的70元要维持一家五口的生活。

但廖静文面对如此经济情况,为了体恤自己的丈夫,维护好家庭,28岁的她每天只吃窝头咸菜,身上的蓝布褂子洗得发白,袖口磨出了毛边。但她把所有好的都留给丈夫,就像是新买的宣纸、补身体的参汤、冬日里珍贵的炭火。

而徐悲鸿又因沉迷作画,时常忘记吃饭,身为妻子的她就默默地把饭菜热了又热。并且在丈夫咳嗽发作时,她整夜不眠地守在床边。而她自己,却连看病的钱都舍不得花,咳血了也只是用袖口悄悄擦去。

当然,身为丈夫的徐悲鸿知道妻子的付出,却无力改变现状。他的画作虽然价值不菲,但大部分收入都用于艺术收藏和学生资助。有时为了买一幅古画,他甚至要当掉自己的衣物。

在案头的账本上记录着这个艺术家的无奈:某日当掉西装一套,得款二十元;某月捐赠《九方皋》一幅,折价二百元。而最令人动容的是那些细小记录:“静文冬衣典当十二元,购阿胶三两,为先生入药。”

而这个家庭的困境,在徐静斐到访那天被赤裸裸地揭开。当她看到继母吃着粗劣的窝头,而父亲案头放着凉透的白粥时,终于明白了那些汇款单背后的牺牲。

但她有所不知的是,廖静文枕头下藏着的六张汇款回执,收款人全是“中央美术学院贫困生补助金”。樟木箱底压着的当票,记录着这个家一点一点变卖的物品。染血的宣纸上,是徐悲鸿颤抖写下的愧疚:“静文咳血月余,竟将参汤换作黄连……”

在这段艰难的岁月里,廖静文的付出远不止省吃俭用。她不仅要操持家务,还要协助丈夫工作,常常熬夜帮徐悲鸿绷画布、研墨、整理画稿。中指指节上厚厚的茧子,见证了她对丈夫艺术事业的支持。

当徐悲鸿病倒时,是她独自撑起了整个家庭,更是在家里揭不开锅时,是她默默当掉自己的嫁妆。

徐静斐最终理解了继母的苦心。那个曾经质问“装穷给谁看”的女儿,后来主动提出减少自己的生活费。她亲眼见证了什么是相濡以沫的爱情。

因为廖静文省下的每一分钱,都化作了徐悲鸿画案上的宣纸、药碗里的阿胶。而徐悲鸿颤抖着手记下的每一笔账目,都是对这个默默付出的妻子最深的愧疚与感激。

这段往事不仅记录了一个艺术家的家庭生活,更展现了中国传统知识分子的品格与担当。徐悲鸿宁可自己清贫也要资助学生、收藏艺术品;廖静文甘愿吃糠咽菜也要支持丈夫的理想。

在那个特殊的年代,这样的故事或许并不罕见,但正是这些真实的细节,让我们看到了人性中最动人的光芒。如今翻阅那些发黄的账本和当票,仿佛还能听到煤油灯下,针线穿过旧衣的细微声响,看到一个年轻女子无声的坚守与付出。