碰撞测试“全优生”不等于真正实力?Model 3“生存报告”全球刷屏:极端场景屡创救命奇迹

测试场里的 "全优选手",一定代表现实中的 "最安全的车" 吗?一直钻研乘用车安全的博主“洛桑比特”结合自己的经验,针对车辆安全给出了中肯建议:“一辆车安不安全,不仅要看权威机构的测评,更要看车友亲身经历的反馈。”

在社交平台上,来自全球的 “Model 3生存报告” 持续刷屏——

“遭遇渣土车连续三次撞击,车身烂得像报废车,我却能自己爬出来打电话报警,换其他车可能早就交代了。”

“高速上我被两个大货车夹击,我活下来,幸亏是特斯拉!”

“我被一辆闯红灯的皮卡撞到了,侧气囊和安全带救了我的命。”

······

为啥Model 3总能在极端场景中屡屡创造生存奇迹?车辆工程副总裁Lars给出了清晰的答案——

被动安全关注的是事故发生后的应对机制,而我们从车辆设计之初就将其纳入核心考量。我们的目标很明确:在碰撞能量传递到驾驶舱之前,尽可能吸收来自撞击物体的能量。在特斯拉,我们始终坚守两条准则:第一,保护乘员安全;第二,保护电池安全。

【第一条准则:以渐进式碰撞结构守护乘员安全】

剥离车身外壳,特斯拉独特设计的渐进式碰撞结构,前方有保险杠横梁、溃缩盒,以及我们称为白车身的核心架构。

当车辆发生碰撞时,保险杠横梁会首先抵挡,通过溃缩盒的渐进式形变吸收能量。随后能量传导至铸件,车辆前端肋板设计得比后端更薄,通过厚度递进式结构实现可控溃缩,确保能量在抵达驾驶舱前被逐级消解。

此外,特斯拉采用多路径载荷传导系统:

- 垂直方向:为匹配道路上不同类型的碰撞场景,除主溃缩梁外,副车架会将冲击力向下引导,使动力系统偏离驾驶舱和电池区域;

- 横向方向:若撞击目标(如电线杆、树木)位于主溃缩梁外侧,外侧的低位载荷路径会以特定角度引导车身,在吸收能量的同时将车辆推离撞击物,避免乘员被挤压。 碰撞发生后,座舱的终极防护由车门框架、玻璃结构和电池组共同构成——电池组不仅是能量来源,更是支撑车身刚性的关键结构件。

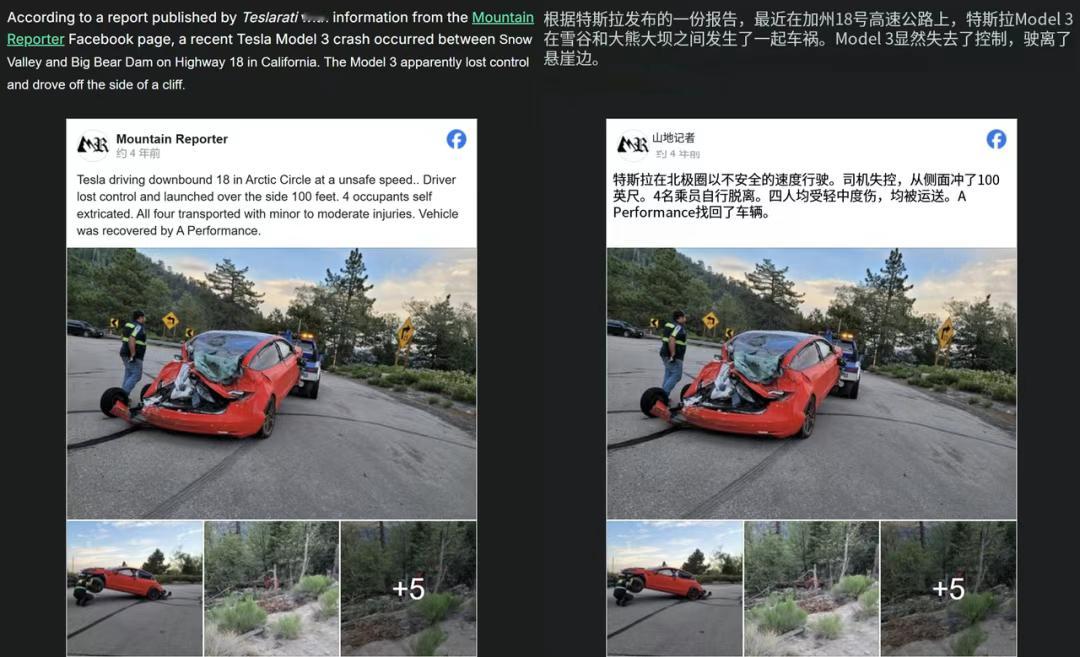

在真实的事故案例中,特斯拉渐进式碰撞结构让车辆能够力抗冲击,保护车内人员的生命安全。据外媒报道,一辆特斯拉Model 3在加州18号公路上,由于驾驶员超速行驶,导致车辆垂直坠入路边深达100英尺(约30米)的悬崖。特斯拉Model 3硬核的坚固车身抗住了坠崖的巨大冲击,保护4名乘客幸免于难,在事故发生后自行下车。

【第二条准则:超低重心与电池安全的共生设计】

特斯拉车辆的超低重心(源于电池组布局)与悬挂系统配合,从源头上降低了侧翻风险。在碰撞场景中,电池组通过双重机制守护安全:

- 物理隔离:独立的电池防护框架与车身刚性连接,形成能量缓冲带;

- 电气安全:碰撞传感器会瞬间切断电池电源,防止短路或起火。

媒体在报道中解读道,为确保电池安全,Model 3的 "烟火式电源切断装置" 可在碰撞瞬间切断电源,大模组电池搭配阻燃材料隔离层、外侧排气口设计,构建起防漏电、阻热蔓延、排高温气体的全链条防护,使其斩获中国电动汽车火灾安全指数(C-EVFI)和汽车火灾安全认证“双5星” 评级。

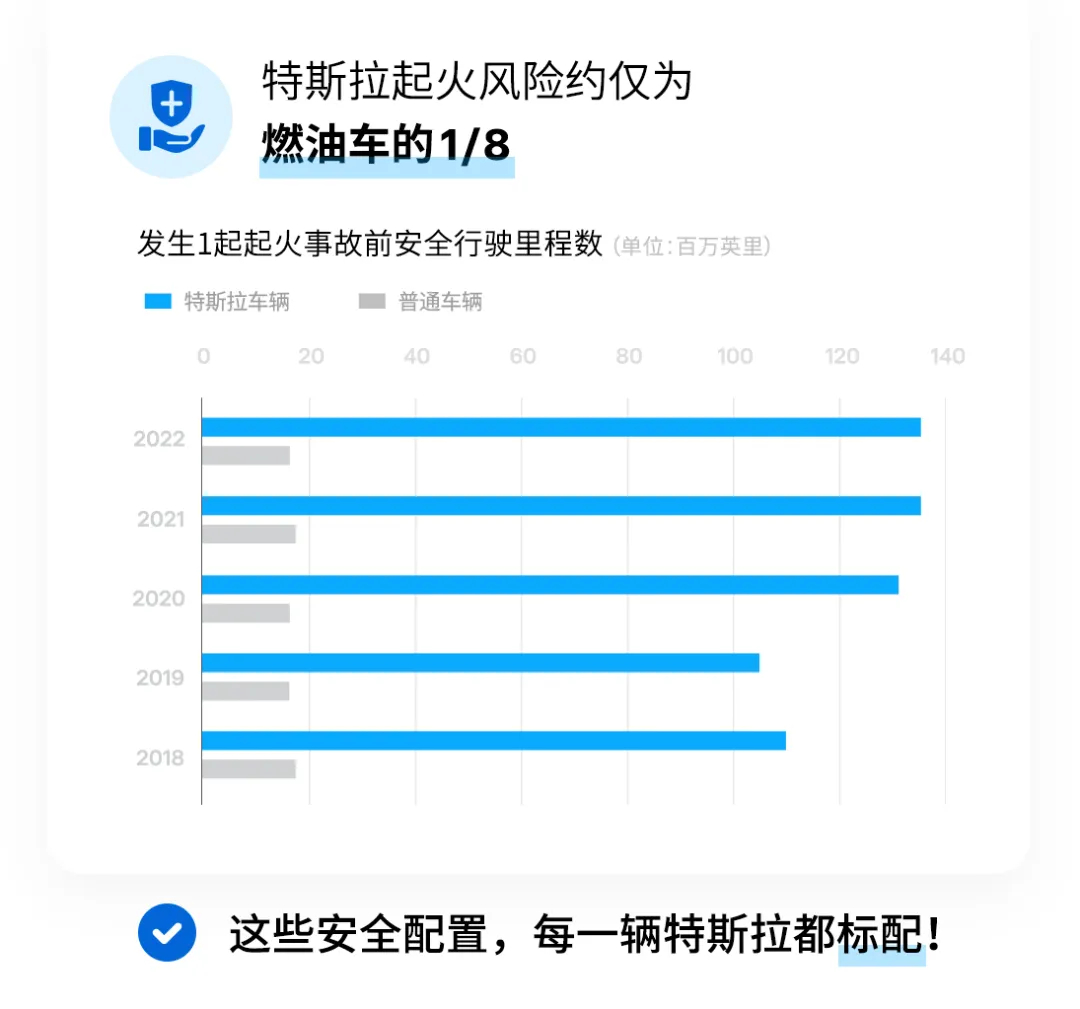

据特斯拉官方发布的车辆安全报告及美国国家消防协会公布的数据统计,特斯拉的起火风险约仅为燃油车的1/8。

在真实的事故中,Model 3做到了车身不侧翻,电池不起火,频频上演“保命操作”。

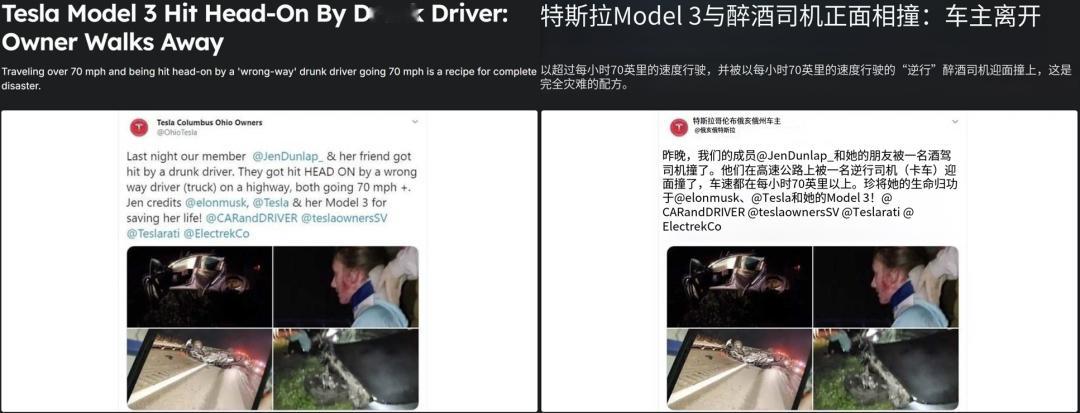

据海外媒体编辑“Steven Loveday”报道,在俄亥俄州公路上,一名特斯拉Model 3车主正以超每小时70英里(约113公里)的速度疾驰,与此同时,一辆由酒驾司机驾驶、同样超每小时70英里(约113公里)的皮卡车逆向驶来,直接与Model 3迎头相撞。

从事故图片中可以看到,Model 3车身虽受损严重,但并未翻覆,车内气囊完全打开,驾驶侧车门依旧能够打开,驾驶舱在惨烈事故中并未变形,车主生命安全得以保护。反观违规行驶的皮卡,车身严重变形并翻倒在道路上。

可以说,Model 3的安全答案,是将安全提升至 “生存工程” 层面:

前舱可溃缩结构不是单纯为了吸收能量,而是在可控溃缩的前提下,对冲击力进行缓冲,不伤及乘员舱;

车身结构使用1700MPa的马氏体钢不是为了通过碰撞测试,而是在车辆遭受撞击时为车主保持生存空间;

机械解锁拉手不是所谓“冗余设计”,而是为车辆碰撞断电后,留下逃生通道......

那些在重大事故后奇迹生还的车主,正是 Model 3真实安全水平的最佳印证 。特斯拉用硬核安全性能证明:真正的安全不是追求测试场里的 “G+”,而是在关键时刻,能保护车内人员的生命安全。

特斯拉[超话]汽车资讯安全出行