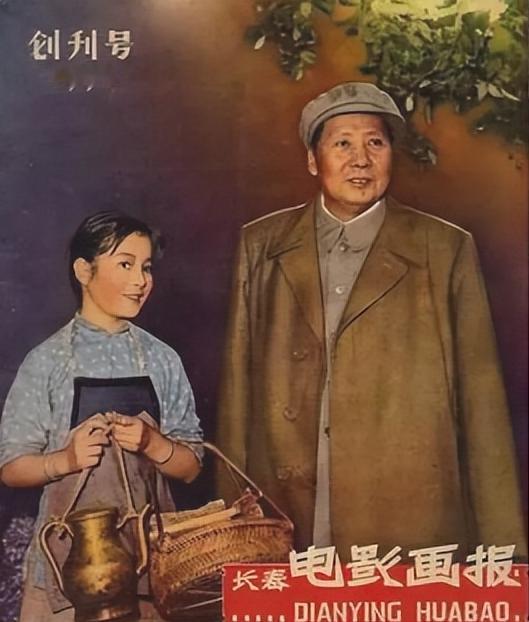

建国前三十年的电影创作,少年儿童题材数量不算少,质量也比较高,比如《鸡毛信》、《祖国的花朵》、《小兵张嘎》。1958年,正好又是“大跃进”,各大电影制片厂努力增加拍片数量,其中少儿题材有三部:《民兵的儿子》、《黎明的河边》和《红孩子)(长春电影制片厂,1958)。前面两部都是根据作家峻青的小说改编,但质量一般,没留下深刻印象。《红孩子》算是比较成功的作品,1979年获得文化部少儿题材电影二等奖。 这部电影有两点不得不说,一是插曲好。《时刻准备着》,流传极广,对少年儿童的影响,大概仅次于《祖国的花朵》中的“让我们荡起双桨”和《英雄小八路》里的“我们是共产主义接班人”。二是这部电影和伟人有关系。1958年,伟人考察来到了吉林省,在吴德书记和亚马厂长的陪同下,正好就来到了《红孩子》的片场。这大概是伟人唯一一次进入电影的拍摄现场,也和小演员们合影留念。 《红孩子》塑造的是群像,几个小孩子形象比较鲜活,个性十足,能给观众留下深刻印象,不过我觉得陈克然饰演的苏宝有些“面”。还有安振江饰演的肖大队长是不是有些“过”?他和李孟尧饰演的黄静波在一起,本来设计成一个狡猾另一个蠢笨也是可以的,但肖大队长是不是显得过于蠢笨了? 肖大队长被小孩子们抓入山洞,一脸傻气之后,开始动歪脑筋。如果前面有一些铺垫就比较合理,结果就是在众目睽睽之下磨手上捆扎的绳子,这些都是细节上的夸张。还有,孩子们杀哨兵夺枪也是段重要的戏。前面铺垫又较多,杀死后对哨兵尸体处理得过于草率,因为杀人后尸体掀到河里,它会漂浮起来,敌人岂能善罢甘休? 不如设计成打斗过程中比较激烈,这样看上去精彩,朝鲜电影《火车司机的儿子》里杀美军就是这样。所以,杀死哨兵后,身体上应该捆个大石头。这样才既勇敢又机智,敌人找不到尸体,叙事起来也就更加合理。