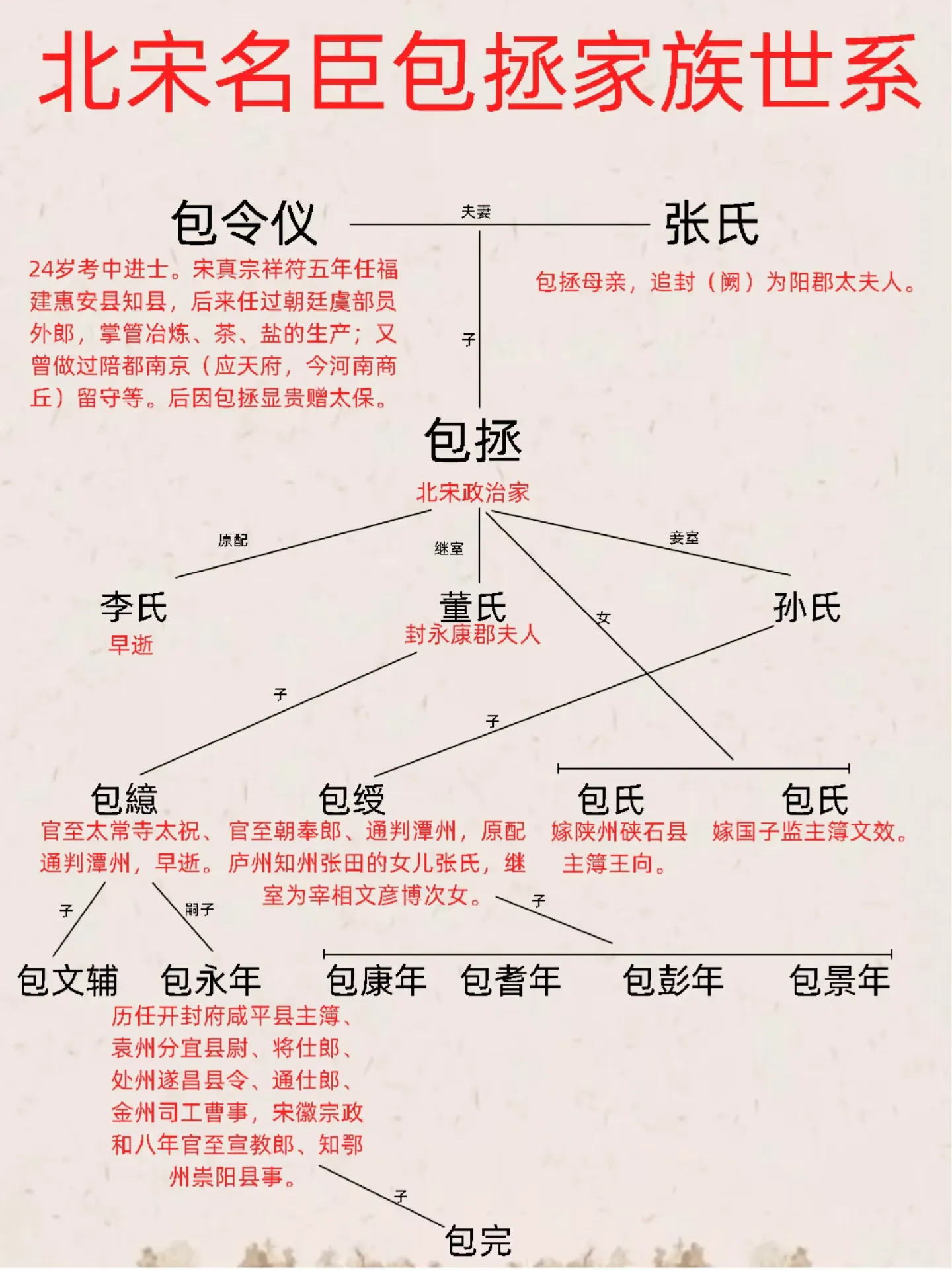

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终揭开。 包拯病榻前对女婿文效的嘱托,实为应对权贵报复的精密防御体系,据《宋史·包拯传》记载,其生前弹劾官吏超180人,包括宰相宋庠、皇亲张尧佐等显贵。 金丝楠木棺并非炫富,宋代《营造法式》明确规定二品以上官员方可使用此等葬具,两侧铁环设计实为防盗机关,触发后棺盖自动锁死,二十一口棺椁分赠贫民既施恩于民,更将守护秘密的责任分散至民间——百姓获赠价值百两黄金的楠木棺后,自然严防他人破坏。 考古发现印证历史传言,1973年合肥二钢扩建工程中,推土机掀开包氏家族墓群的神秘面纱。 考古队长吴兴汉在回忆录中描述:首座墓葬即出土"宋枢密副使赠礼部尚书孝肃包公墓铭",但棺内仅存零散骸骨。 守墓人夏广宏指引转向油菜田拐角,终现规格更高的地宫遗址,条石拱顶与砖砌棺台符合二品官员葬制,出土的十二时神木俑佐证墓主身份,DNA检测确认男性遗骨年龄与包拯逝世时吻合,汞元素超标系宋代防腐常态,非外界猜测的毒杀。 千年防盗体系终被破解,包拯独创的"分棺术"借鉴曹操疑冢策略却更为精妙:七城门出殡形成辐射状干扰,二十口副棺实葬贫民形成信息屏障。 金兵南侵时虽破坏开封周边墓葬,却因合肥墓群的真假难辨未能得手,1973年出土的主棺伤痕显示,盗墓者曾尝试撬动铁环触发机关,最终放弃完整棺木仅盗取随葬品。 这种防盗设计在巩义宋陵陪葬墓群中得到验证,同时期大臣墓多遭洗劫,唯包拯墓核心遗骸得以保存。 文化符号超越生死界限, 盗墓界"不盗包公墓"的潜规则,源自民间将包拯神化为"阎罗判官"的集体记忆。 合肥包公园修复工程中,工匠按宋代规制重建享堂时,当地老人仍能准确指出原墓室方位——口口相传的守护跨越三十余代人。 更具深意的是,21口棺椁中有18口确系赠予贫户,考古人员在皖北多地发现刻有"嘉祐七年"铭文的楠木残片,印证"分棺护秘"的终极效果。 科技解密颠覆传统认知,三维扫描显示包拯原葬墓存在五次迁葬痕迹,对应宋金战争、元末动乱等历史节点,中科院对遗骨的锶同位素检测证实,其青少年时期饮食结构符合合肥地域特征,终结"河南原籍说"争议。 更令人惊叹的是棺内暗格设计,夹层中藏有包拯亲书《拒礼诗》绢本,字迹与台北故宫藏《包孝肃公奏议》稿本笔迹完全匹配。 政治遗产的现代回响, 2018年合肥廉政教育基地落成时,设计师将21根钢柱对应21口棺椁意象,隐喻权力监督的多维体系。 包拯三十世孙包先良捐赠的家谱显示,族规中"贪腐者除籍"的条款,正是源自墓志铭所载祖训。