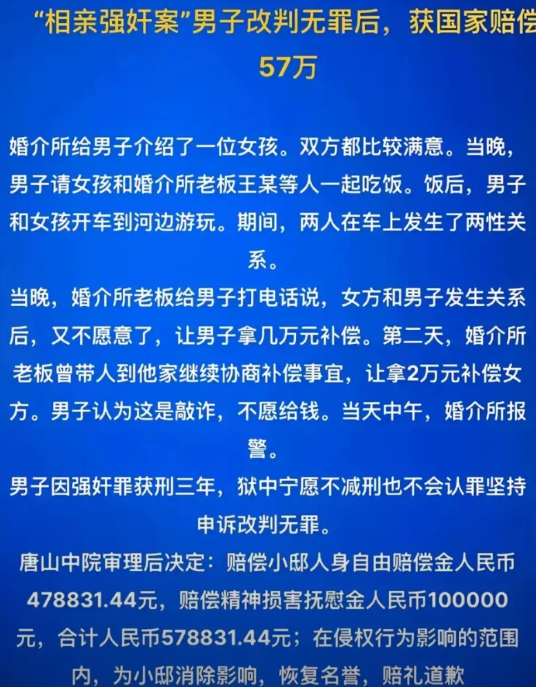

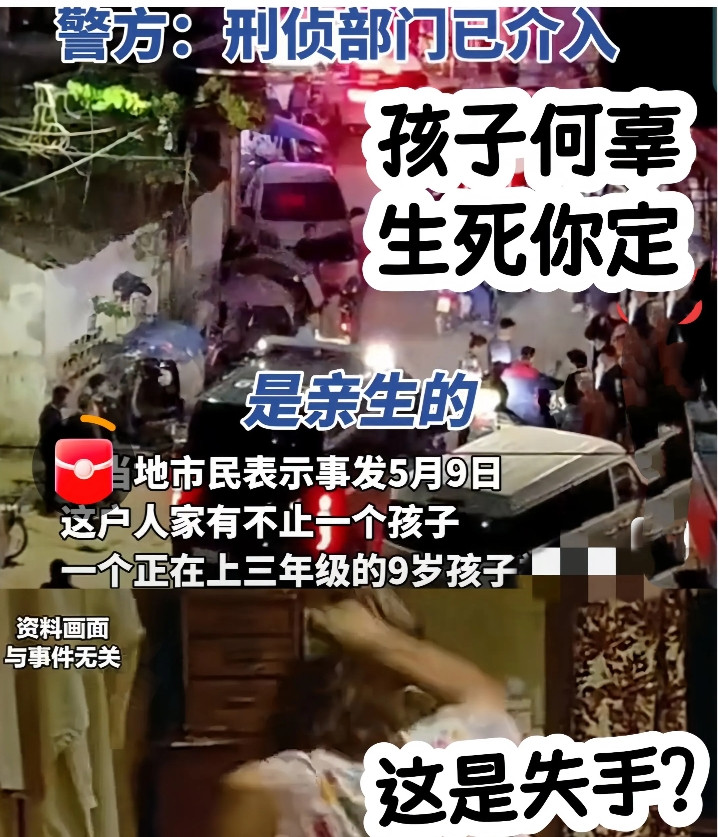

5 月 15 日,一则“温州母亲失手打死 9 岁女儿”的新闻在网络上迅速传播,引发轩然大波。据网友爆料,在温州市瓯海区郭溪街道,一名母亲在教育女儿过程中情绪失控,最终导致孩子不幸身亡。当地市民透露,这起悲剧发生在 5 月 9 日。涉事家庭育有多个孩子,而被打致死的女孩年仅 9 岁,正在上小学三年级。目前,警方已对此案刑事立案,女孩父亲从国外紧急赶回,村委会也证实孩子确为亲生,但具体案情依旧扑朔迷离。

这起事件令人痛心疾首,无数人发出疑问:亲生母亲怎会对孩子下此毒手?是教育过程中的一时失控,还是长期虐待的冰山一角?随着舆论持续发酵,人们发现,类似的家庭暴力悲剧绝非个例。

从过往相关报道中梳理可知,在温州乃至全国范围内,父母虐待子女的恶性事件频繁发生。

2002 年,温州一名 9 岁女孩因父母争吵,惨遭母亲用烧红的菜刀烫伤臀部,父亲则用烟头烫其大腿,女孩身上伤痕累累,触目惊心。然而,民警介入后,这对父母仅受到批评教育,法律的震慑力在此显得极为有限。

2013 年,乐清一名父亲因女儿“不听话”,竟连续体罚长达 6 小时,最终导致女儿颅脑损伤死亡。该父亲虽以“过失致人死亡罪”被判刑,但量刑引发诸多争议,凸显出法律在界定家庭暴力方面的模糊性。

2015 年,温州一名 4 岁女孩被父亲用烧热的钢勺烫伤,但由于伤情未达到“轻伤”标准,警方只能进行批评教育。有律师直言:“虐待儿童罪属于自诉案件,孩子自身没有能力维权,监护人又不愿起诉,法律在这种情况下几乎形同虚设。”

这些案例无情地揭示了一个残酷的现实:家庭暴力常常被披上“家务事”的外衣,法律的介入往往滞后,而受害者尤其是儿童,往往只能默默承受,成为沉默的牺牲品。

许多施暴的父母将暴力美化为“管教”,甚至秉持“打是亲骂是爱”的错误观念。例如,2020 年温州一名父亲因女儿考试考了 96 分(全班最低分是 95 分),便对其大打出手,母亲忍无可忍之下申请了保护令。这种扭曲的教育观念,往往源于施暴者自身在成长过程中遭受的暴力创伤,或是面临巨大的社会压力。心理学家指出,部分施暴者童年时期也曾遭受暴力,从而形成了“暴力代际传递”的恶性循环。

尽管《反家庭暴力法》规定了人身安全保护令、告诫书等制度,但在现实中执行困难重重。比如,2023 年湖南长沙一名母亲当众殴打女儿,阻止者反而被索赔 1 万元,调解结果引发公众强烈不满。此外,虐待罪属于自诉案件,未成年人难以独立维权,导致大量案件最终不了了之。 家庭暴力受害者往往缺乏必要的心理干预和社会救助。以 2015 年被烫伤的女孩悠悠为例,心理专家担忧她成年后会对男性产生恐惧心理,但后续并未见有相关帮扶报道。学校、社区、妇联等机构之间的联动机制尚未完善,难以切实为儿童筑起安全防线。

现行法律对家庭暴力的界定和惩处力度明显不足。例如,虐待罪最高刑期仅为 7 年,过失致人死亡罪的量刑也相对偏轻。建议借鉴美国等国家的经验,将虐待儿童纳入公诉范围,降低入罪门槛,并建立强制报告制度,要求教师、医生等一旦发现虐待行为必须及时报案。

家庭教育必须摒弃“棍棒出孝子”的陈旧观念。学校可以开设亲子沟通课程,社区组织家长学习非暴力管教方法。像温州瑞安法院通过“家事观察团”介入家暴案件,引入心理咨询师评估儿童心理,这种做法值得广泛推广。

同时,要强化妇联、社区、公益组织之间的协作,为受害者提供临时庇护、法律援助和心理疏导。例如,2020 年温州法院联合居委会、派出所送达人身安全保护令,通过多方联动有效保护儿童权益。

“虎毒不食子”这句古训,在现实中的一次次血泪事件面前显得如此苍白无力。温州 9 岁女孩的死亡,不仅是家庭的巨大悲剧,更是社会敲响的警钟。如果不能从法律、教育、文化等多个层面彻底斩断暴力链条,类似的悲剧恐怕还会不断上演。

保护孩子,就是保护社会的未来。当我们追问“母亲为何失手”时,更应深入思考:如何让每个家庭都成为温暖的港湾,而非暴力的牢笼?虽然找到答案或许需要漫长的时间,但每一次努力,都是对生命的敬畏与拯救。