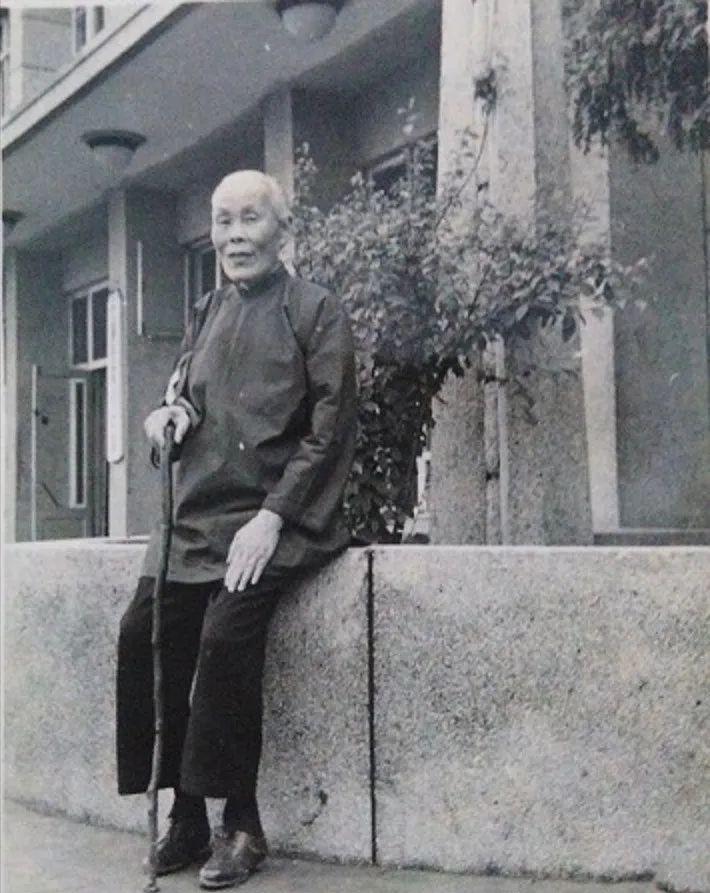

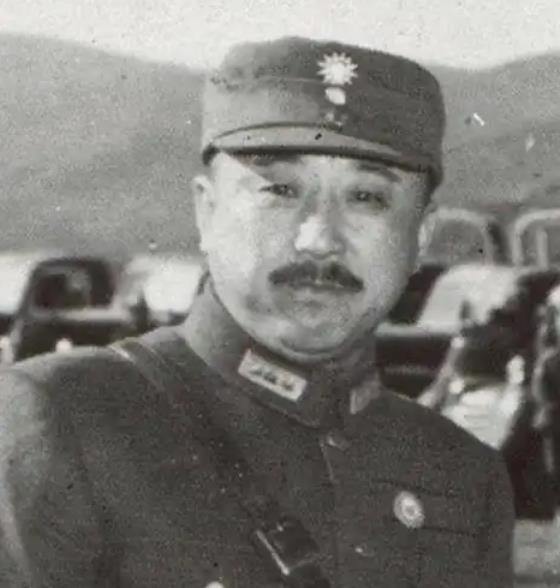

1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝和她接触。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:"给我个娃吧!"郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。 红烛高烧的新房里,张琼华攥着被角的手微微发抖。这个二十岁的姑娘还不知道,她这辈子再也没机会做母亲了。 这场婚姻从一开始就是不对等的,郭沫若在成都念新式学堂时,满脑子都是自由恋爱,家里却突然来信说给他定了亲。 媒人把张家姑娘夸得天花乱坠:读过私塾、会绣花、三寸金莲标准得很。 可当盖头掀开那一刻,郭沫若看见的是朝天鼻和缠足布,这个满口"德先生""赛先生"的青年顿时如坠冰窟。 他后来在自传《黑猫》里写道:"就像被泼了一盆腥臭的洗脚水。" 张琼华其实不丑,老照片里的她圆脸盘、细眉眼,是典型的川南妇人长相。但在郭沫若眼里,那双缠足就是封建余孽的象征。 他逃也似地跑到日本,六年后和日本女学生佐藤富子同居时,却在情书里热烈赞美对方"像菩萨般端庄的平足"。 可见厌恶的从来不是容貌,而是裹着小脚背后的旧世界。 留在乐山老家的张琼华,日子过得像褪色的年画。每天清早给公婆梳头,晌午蹲在井台边捶打丈夫的衬衣——虽然这些衣裳早过时了。 最难过的是年节,族里媳妇们凑在一起做醪糟,总有人问:"结婚八年了,肚子还没动静?" 她只能把脸埋进蒸腾的热气里。 有年端午包粽子,婆婆突然叹气:"八儿在日本生的娃都会跑了吧..."她手一抖,苇叶划出深深的血口子。 1939年郭沫若回乡奔丧,两人在灵堂前重逢。四十七岁的张琼华已经熬成了郭家的"活牌位",而郭沫若身边站着新伴侣于立群。 她默默接过郭沫若递来的宣纸,上面墨迹未干:"庭草摇风绿,墀花映日红"。 后来有亲戚说漏嘴,这是郭沫若写给日本情人的定情诗改的。 张琼华不识字,却把字幅裱起来挂在堂屋,就像守着个永远拆不开的谜。 晚年的张琼华住在乐山婺嫣街,每月能收到北京寄来的三十元生活费。 有次街道干部来查户口,看着汇款单嘀咕:"这郭沫若同志倒是讲究,离婚这么多年还..." 老太太突然抓起搪瓷杯砸过去,那是她七十年来第一次失态。 1980年她去世时,箱底整整齐齐码着六十八张汇款回执,最早那张还是民国邮政的竖版票据。