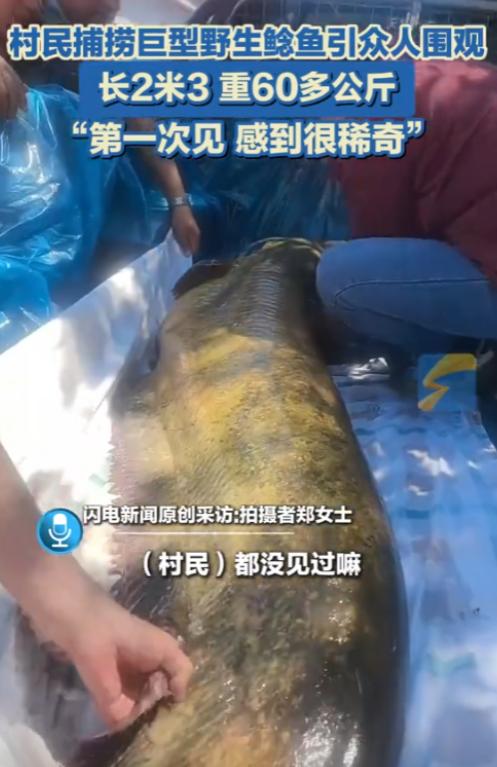

“活久见!”5月12日,新疆伊犁,一村民在河边钓鱼,竟然钓上来一条重达120多斤,长达2米3的鱼,让别的钓鱼佬羡慕坏了,而村民更是直言:第一次见,感到很稀奇!网友:果然钓大鱼都是命啊! 2025年5月12日,新疆伊犁河畔的芦苇丛中,48岁的钓友张建军(化名)正专注地盯着水面,他的鱼竿突然剧烈弯曲,鱼线发出刺耳的嗡鸣。 "不对劲!"这位有着20年钓龄的老江湖感受到前所未有的拉力,鱼竿几乎要被拽入水中。 经过57分钟的僵持,一条体长2.3米、重126斤的巨型鲶鱼终于浮出水面,惊起岸边一片惊呼。 张建军回忆起当时场景仍心有余悸:"鱼线绷得像琴弦,我感觉在和一头小牛较劲。" 当巨鲶被拖上岸时,围观人群发出阵阵惊叹——鱼身覆盖着青灰色鳞片,须髯足有成年人手臂粗细,张开的大嘴足以容纳一个篮球。 张先生的朋友用货车将鱼转运至附近鱼塘暂养,视频在网络迅速传播,单日播放量突破2000万次。 这尾巨鲶的出现打破了伊犁河渔业记录,当地渔政部门数据显示,此前伊犁河捕获的最大鲶鱼为2018年的87斤。 更令人惊讶的是,这条鲶鱼体内发现未消化的水蛇和野鸭残骸,印证了其凶猛食性。 中科院新疆生态与地理研究所的初步分析表明,该鱼年龄约25岁,属于典型的欧洲巨鲶(Silurusglanis),系上世纪80年代由苏联引入巴尔喀什湖后自然扩散至伊犁河。 这条巨鲶的出现引发科学界高度关注,新疆水产科学研究所监测显示,伊犁河本土鱼类如伊犁鲈、新疆裸重唇鱼的种群数量较2000年下降63%,而鲶鱼密度增长400%。 这种外来物种的泛滥,源于其极强的适应能力:耐低氧、食性杂、繁殖力强,雌鱼单次产卵可达20万枚。 更严重的是,巨鲶在伊犁河几乎没有天敌,其捕食行为已导致3种本土鱼类濒临灭绝。 生态学家警告,巨鲶的扩张可能引发连锁反应,伊犁河作为中亚重要的生态廊道,其鱼类资源支撑着下游哈萨克斯坦的渔业经济。 哈萨克斯坦渔业部门数据显示,巴尔喀什湖近年来鲶鱼占比从5%跃升至32%,导致传统经济鱼类产量锐减。 这种跨境生态危机,凸显了外来物种防控的紧迫性。 此次事件引发的法律争议焦点集中在三个方面: 1、禁渔期捕捞问题 根据《伊犁哈萨克自治州伊犁河渔业资源保护条例》,每年2月15日至5月30日为禁渔期,禁止一切捕捞行为。 张先生垂钓的5月12日仍处于禁渔期,其行为已违反该条例第十四条,面临500-2000元罚款。若渔获物属于保护物种,还可能触犯《刑法》第三百四十条的非法捕捞水产品罪。 2、外来物种管理责任 依据2022年实施的《外来入侵物种管理办法》,未经批准擅自引进、释放或丢弃外来物种,最高可处5万元罚款,构成犯罪的追究刑事责任。 伊犁河巨鲶虽非人为故意放生,但其作为外来入侵物种的管理责任,应由农业农村部门牵头制定防控方案,包括针对性捕捞和生态监测。 3、渔获物处置规范 根据《渔业法》第二十九条,捕获的外来入侵物种不得随意放生,需移交相关部门处理。 张先生将巨鲶暂养在鱼塘的行为,虽未造成二次扩散,但仍需向渔政部门申报,否则可能面临行政处罚。 面对这场生态与法律的双重博弈,伊犁州渔政部门已采取三项措施:一是对张先生作出1500元罚款,并没收钓具;二是组织专业团队对伊犁河鲶鱼种群进行评估,制定针对性捕捞计划;三是联合哈萨克斯坦开展跨境监测,建立信息共享机制。 更深远的变革正在酝酿——2025年新修订的《新疆维吾尔自治区渔业条例》拟将外来物种防控纳入地方立法,明确养殖企业的生态补偿责任。 这场巨鲶引发的风波,恰似一面棱镜,折射出中国在生态文明建设中的深层挑战。 "当我们在自然面前展现征服欲时,更应敬畏生命共同体的法则。" 在追求垂钓之乐时,切莫忘记守护生态平衡的责任。唯有将法律之剑与科技之盾结合,才能让江河湖海永葆生机,让人与自然的和谐共生不再是遥远的梦想。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:闪电新闻

快乐的小老虎

一条鱼引发这些狗屁事