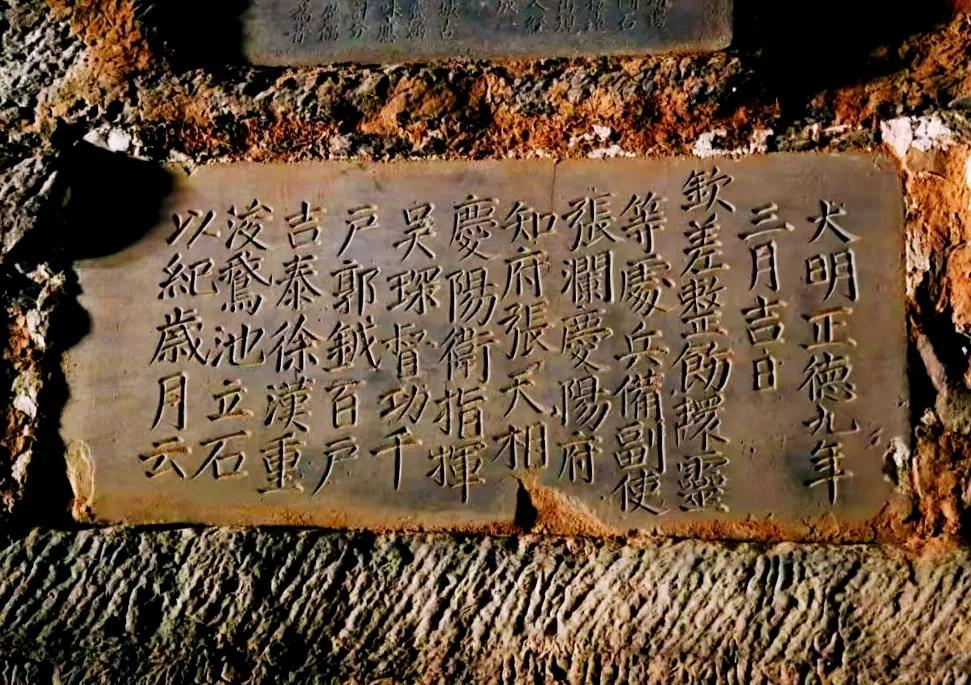

明武宗正德九年(1514年)兵备副使张澜“重浚鹅池”石刻;。 鹅池洞位于庆城县县城东南城垣外的鹅池洞,曾为庆阳八景之一,即“鹅池春水”。相传为周祖不宙养鹅之处,因而得名。昔人依山凿洞,量地为池,以山之清,以地之秀,竖楼阁庙宇,以壮观瞻。 景点介绍 上洞以卵石砌就,石齿相错,上下对穿,曲折幽深;下洞与东河即柔远河相通,洞内石磴相连,极险而陡。洞底水波涟漪,甘凉清冽。水虽在外,内能汲饮。洞顶平坦之处,花草树木,相映成趣。北有关帝庙,由前厅、正殿、庑廊、刀房、山门、戏台等建筑组成,布局谨严,疏密有致。西北为菩萨殿,内供观音、文殊、普贤诸像造型优美,神态逼真。 南有药王庙,格扇门窗,大红明柱,脊饰人物。、走兽,檐下四周施斗拱彩绘,华丽异常。庙后南城墙壁间,原有范仲淹题写的“飞云破空”四字石劾,高约3丈,字迹遒劲,气势雄伟。东南为六角飞檐文昌阁,内置宋庆州知州蒋之奇“创修鹅池临川阁诗碑”、明洪武通判吴士英“鹅池铭碑”及民国年间驻庆官吏“鹅池诗碑”、“留别庆阻父老诗碑”等十余通碑记,可谓真、草、隶、篆四体皆备,颜、柳、欧、赵不同流派,应有尽有。靠池边沿处为6柱3间重檐式鹅池亭,登亭仰观周祖遗陵,郁郁葱葱;俯瞰东河流水,碧波粼粼。 历史沿革 因鹅池洞历史悠久,颇负盛名,故此历代官吏和文人墨客多有往来,或观景吟哦,或携友酬唱,留下不少清词丽句;兼以佛、道、儒各教徒于庙宇顶礼膜拜,愈显繁盛景象。因此,鹅池胜景名震遐迩,千百年来成为陇东人民向往的胜地。 斗转星移,沧桑变迁,鹅池胜景的命运也随着治而建、乱而毁的规律浮沉。自清代同治以来虽屡遭兵燹斧斤之患,亭台楼阁焚毁殆尽,钟磬碑碣荡然无存,但仍留下了上、下古洞与数棵参天古柏。 据清理下洞时出土的碑文记载,鹅池洞为唐末安化郡从事李克新所疏浚,是说由李克新做了疏通的工作,并非始建。始建于何代,已不可考。宋庆历七年、明正德九年、嘉靖五年和清乾隆、光绪年间均重修。上洞由鹅池巷底斜下,贯穿城垣,直达庙院。洞口上方有楷书“鹅池洞”3字石匾,为清宣统元年(1909年)山西绛州河津泰顺成巨商投资重建。全洞通由河卵石嵌砌成拱形,台阶5级一组,均以巨型石条铺设而成,层层向下延伸,全长37米。下洞全长29米,由石条嵌砌而成。越过四道洞门,穿过空旷天井,踏过陡峭天梯,便进入谓之“洞下洞”的石洞底部。底洞长15米,高8米,宽3米。在其尽头凿有方形水池一口,池底与东河贯通,以备城内居民饮水。另在底洞南壁,遗存有摩崖石刻7方,分别为宋仁宗庆历七年(1047年)经略安抚使施昌言“再浚鹅池洞泉”石刻;宋神宗熙宁元年(1068年)庆州知事王举元“鹅池记事”石刻;明武宗正德八年(1513年)同知府事崔口等“同观鹅池记”石刻;明武宗正德九年(1514年)兵备副使张澜“重浚鹅池”石刻等。