牛顿晚年为何会研究神学? 1936年7月,伦敦苏富比拍卖行迎来了一位特殊的客人。杰拉德大贵族提着一个神秘的金属箱,声称里面藏着两百年前的秘密。这位与牛顿侄女结为夫妻的贵族,因为投资失败欠下大批债务,不得不将这份珍贵的遗产拿出来变现。 当工作人员打开金属箱,眼前的景象让在场所有人惊讶不已。这竟是牛顿亲笔撰写的手稿,厚达七千多页,字数接近一千万,相当于一个人一生的工作日记。更令人意外的是,这些手稿并非如人们想象的那样记录着科学研究,而是充满了对炼金术和上帝存在的探讨。 回溯到1642年圣诞节,伊萨克·牛顿降生在林肯郡一个贫农家庭。他出生时仅重三磅,是个典型的早产儿,家人一度认为他活不下来。三岁时,母亲改嫁将他留给外婆抚养。尽管母亲后来回归他的生活,但这段经历已经让牛顿性格变得孤僻内向,不善与人交流。 学校生活对牛顿并不友好,他的成绩差到老师要求他退学。幸运的是,在叔叔的帮助下,他说服了母亲让自己继续学业。被同学嘲笑的痛苦经历反而激发了他的求知欲,促使这个"学渣"开始努力学习,最终在1661年进入了剑桥大学。 大学初期的牛顿依然懒散度日,只求考试及格。然而,一个平凡的苹果改变了一切。那颗从树上落下的苹果引发了他对世界规律的思考:为什么苹果会落向地面而月亮却不会坠落?这个简单的疑问成为了"万有引力"理论的起点。 1667年,牛顿为了研究月球与地球之间的距离,发明了微积分。这项数学工具助力他最终发现了万有引力定律,奠定了现代物理学的基础。这一发现如此深刻,以至于一百多年后才有科学家真正将其应用于天体质量计算。 然而,苏富比拍卖的手稿揭示了一个惊人的事实:牛顿花在科学研究上的时间不到二十年。在他看来,科学发现并非目的,而是通向更高真理的路径。他渴望找到宇宙的终极规律,理解万物联系的本质,探寻那个他称之为"神"的宇宙终极力量。对牛顿而言,科学与神学从未对立,它们只是探索同一真理的不同道路。 1727年3月,84岁的牛顿在临终前留下了一句令人深思的话:"我不知道世人会怎样评价我,我却这样认为:我好像是海滨上玩耍的孩子,时而拾到几块莹洁的石子,时而拾到几片美丽的贝壳并为之欢欣,那浩瀚的真理的海洋仍展现在面前。"这句谦逊的遗言,道出了这位伟大科学家面对浩瀚宇宙时的敬畏之心。 在牛顿四十岁后,他的研究重心发生了明显转变。这位在科学上已有卓越成就的学者,开始将更多精力投入到神学研究中。令人惊讶的是,他在神学领域的笔记竟然多达150万字。这些研究并非简单地放弃科学转向信仰,而是试图用科学的方法来论证上帝的存在,建立起科学与神学之间的桥梁。 牛顿作为一位虔诚的基督徒,内心深处始终存在着矛盾。一方面,他通过万有引力定律解释了天体运行的规律,似乎否定了上帝的直接干预;另一方面,他又坚信这些规律本身就是上帝创造的证明。在牛顿看来,引力定律只是上帝设定的规则,上帝创造了这些规则后便让宇宙按照这些规则自行运转。 炼金术研究也是牛顿晚年的重要探索方向。他痴迷于寻找传说中的"贤者之石"——一种能让任何元素之间发生关联的神奇物质。在牛顿眼中,如果这种物质存在,它就代表着宇宙力量生发的根本,是一种神一般的存在。这种对终极联结物质的追寻,反映了他对宇宙终极规律的探索热情。 《圣经》成为了牛顿晚年研究的核心文本。他花费大量时间研读《圣经》,试图从中找到科学解释,甚至根据《圣经》内容推算出地球年龄仅有6000多年。虽然这一结论与现代科学认知相去甚远,但它展示了牛顿尝试将神学与科学统一起来的努力。 牛顿在耶稣身份的理解上也有独特见解。他并不认为耶稣拥有最根本的力量,而是将其视为一种代言人,真正吸引牛顿的是耶稣所代表的宇宙终极力量——那个能解释万物诞生、演变和发展的终极存在。 尽管付出了近四十年的时间研究神学,牛顿最终仍未能找到上帝存在的确凿证据。然而,这并不意味着他的探索毫无价值。正是这种对终极真理的不懈追寻,体现了科学与信仰共同的核心:对未知世界的好奇与敬畏。

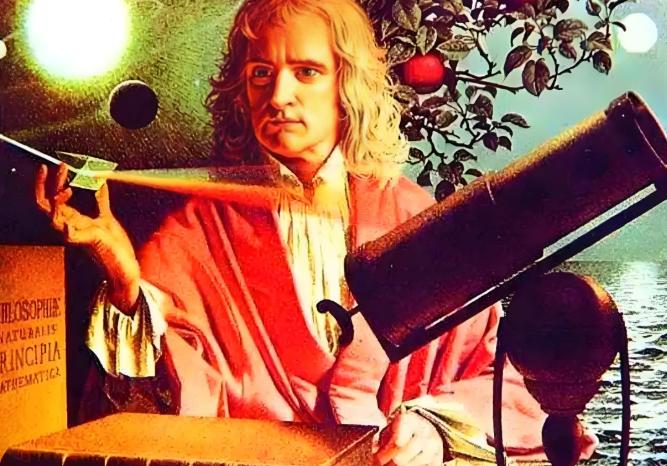

![透露出亚洲对宗主国刻在基因里的恐惧,以及成为天朝上国附庸的骄傲[笑着哭],感情太复](http://image.uczzd.cn/17511077281136478777.jpg?id=0)