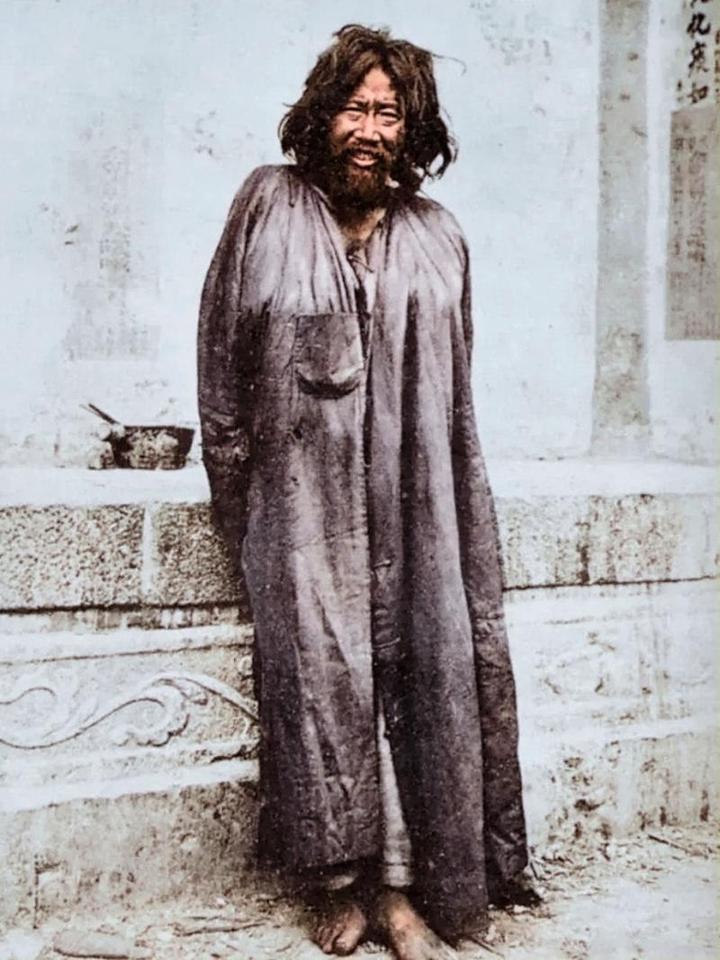

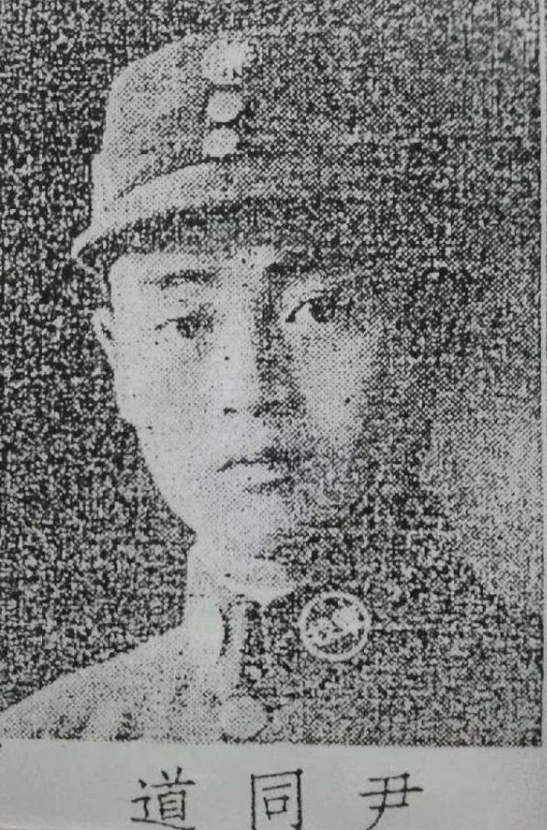

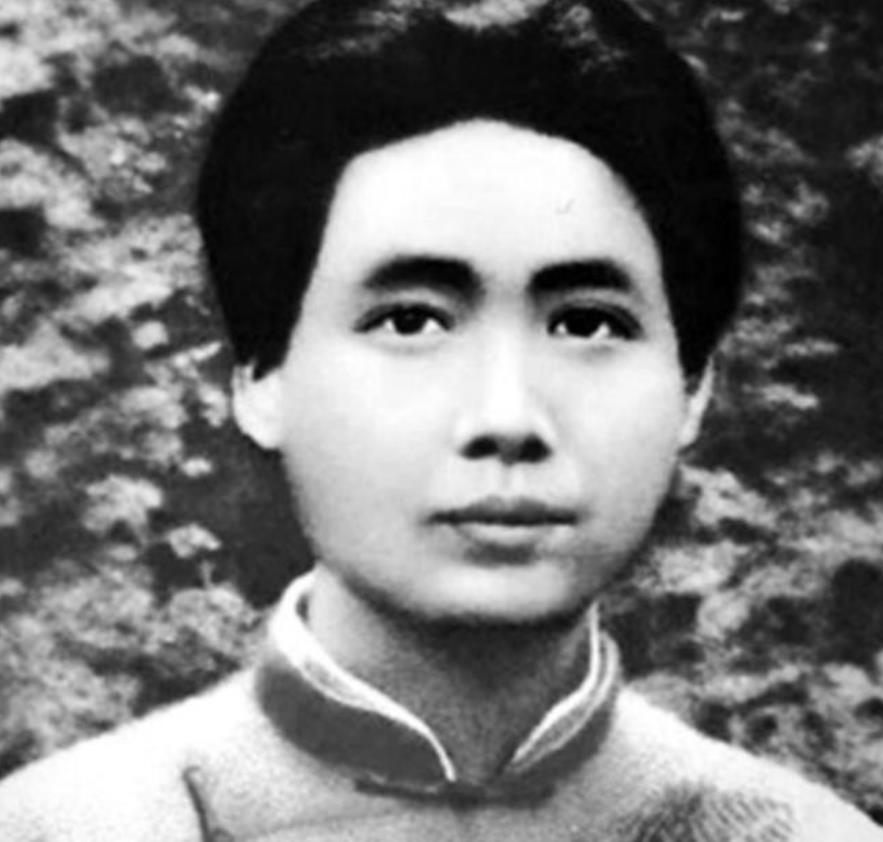

1937年,如果不是他当年假扮乞丐,冒着枪林弹雨,日夜奔走1400公里,将50毫克镭安全送到目的地,中国很有可能造不出原子弹,甚至还有可能成为如今的巴勒斯坦。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年秋,日军的炮火已经逼近长江流域,中国大地山河动荡,清华大学刚刚迁至长沙,正处于重新筹建的关键阶段,城市外,难民潮如洪水般涌动。 在这一片混乱中,一个衣衫褴褛、脚步踉跄的“乞丐”混在人群中,怀中紧紧抱着一个咸菜坛子。 他身上的破布掩盖了真容,脸上的尘土遮住了身份,谁也不会想到,这个看似流离失所的人物,正肩负着中国未来命运的重任。 赵忠尧,一位年仅三十多岁的科学家,从美国加州理工学院到英国剑桥大学,曾站在世界核物理研究的最前沿。 他原本有机会留在欧洲的实验室,继承导师卢瑟福的位置,在科研的金字塔尖上继续攀登,但他选择了归国,只因为一个信念——中国不能永远落后。 他从英国带回了50毫克镭,在当时的全球科研界,这是一种极其稀有的放射性元素,被视为核物理研究的种子。 那是一小瓶银灰色的物质,被密封在铅壳中,沉甸甸地托在赵忠尧手中,他清楚地知道,这不是一个科学奖章,也不是一种研究材料,它是一把钥匙,可以开启中国核科学的大门。 镭被小心翼翼地安放在清华大学核物理实验室的深处,像守护火种一样被保存,但战争的阴影笼罩得越来越厚,北方一座座城市相继沦陷。 当日军向华北推进的脚步逼近清华园时,赵忠尧没有犹豫,他决定将镭转移到后方的长沙。 他没有将这项任务交给任何助手,他亲手将镭装进铅筒,又藏入一个泥封的咸菜坛底部,再穿上一身破烂布衣,用锅灰涂抹满脸,伪装成一个乞丐。 在物资匮乏的年代,一个抱着坛子的乞丐并不稀奇,就是这样的不起眼外貌,替他挡住了无数探查的目光。 他从北平一路南下,不走官道,不靠车马,靠的只是一双脚和一颗警觉的心,他混在人群中,白天顶着烈日行走,夜晚蜷缩在破庙或林间,手始终不曾松开那个坛子。 路过检查站时,他把坛子紧紧抱在怀里,旁人皱着鼻子避开他,一身腥臭成了最好的伪装。 跋涉超过1400公里的旅程,并非传奇,也没有掌声,那是一段被雨水浸泡、被泥泞拖拽的征途,他的鞋早已磨穿,脚底渗出血水,只能撕下衣角包住。 饥饿时,他从难民分发的粥水中讨一口温饱,体力不支时,就靠拄着树枝一点点挪动,他时常把坛子埋在身下入睡,像母亲守着婴儿一样不让它离身片刻。 长沙的清晨薄雾弥漫,他的身影终于出现在校门外,他不再像一个学者,也不是一名英雄,只是一个满身尘垢、气息微弱的老乞丐,守门的学生看他可疑,试图将他驱赶。 他勉强站直,指着校内,用干裂的嘴唇一字一顿报出梅贻琦的名字,直到老校长走来,才认出这个浑身泥污的“叫花子”正是清华最重要的物理学家。 赵忠尧把咸菜坛交到校方手中,他没有多说一句话,甚至没有提及沿途的风险和疲惫,他只是点点头,然后转身坐在校门外的石阶上,闭上眼睛,他知道,镭已经安全。 这50毫克镭后来成为中国核物理研究的基石,在那之后的数十年,中国走出封锁、克服重重困难,终于完成了原子弹和氢弹的突破。 赵忠尧本人并未直接参与“两弹一星”的核心工程,但他默默推动了科学教育,培养了邓稼先、钱三强、杨振宁等一代科学巨擘。 历史或许记得核爆试验的震撼时刻,但不会记住那个在战火中抱着坛子跋涉千里的身影。 假如当初镭在途中丢失,中国的核科研将被彻底摧毁,面对列强封锁将一无所依,没有核威慑的中国,也许会像今天的巴勒斯坦,被时代边缘化,丧失发展自主权,永远被外部牵制。 赵忠尧用一次沉默的跋涉,为中国守住了科技的种子,他不是在抵抗敌军的炮火,而是在抵抗未来的黑暗。 他的沉默,比千言万语更有力量,他的一生,也如同那咸菜坛中的镭,虽不起眼,却照亮了整个民族的科技征程。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——《跨越时空感动全网!他是“乞丐”英雄赵忠尧》