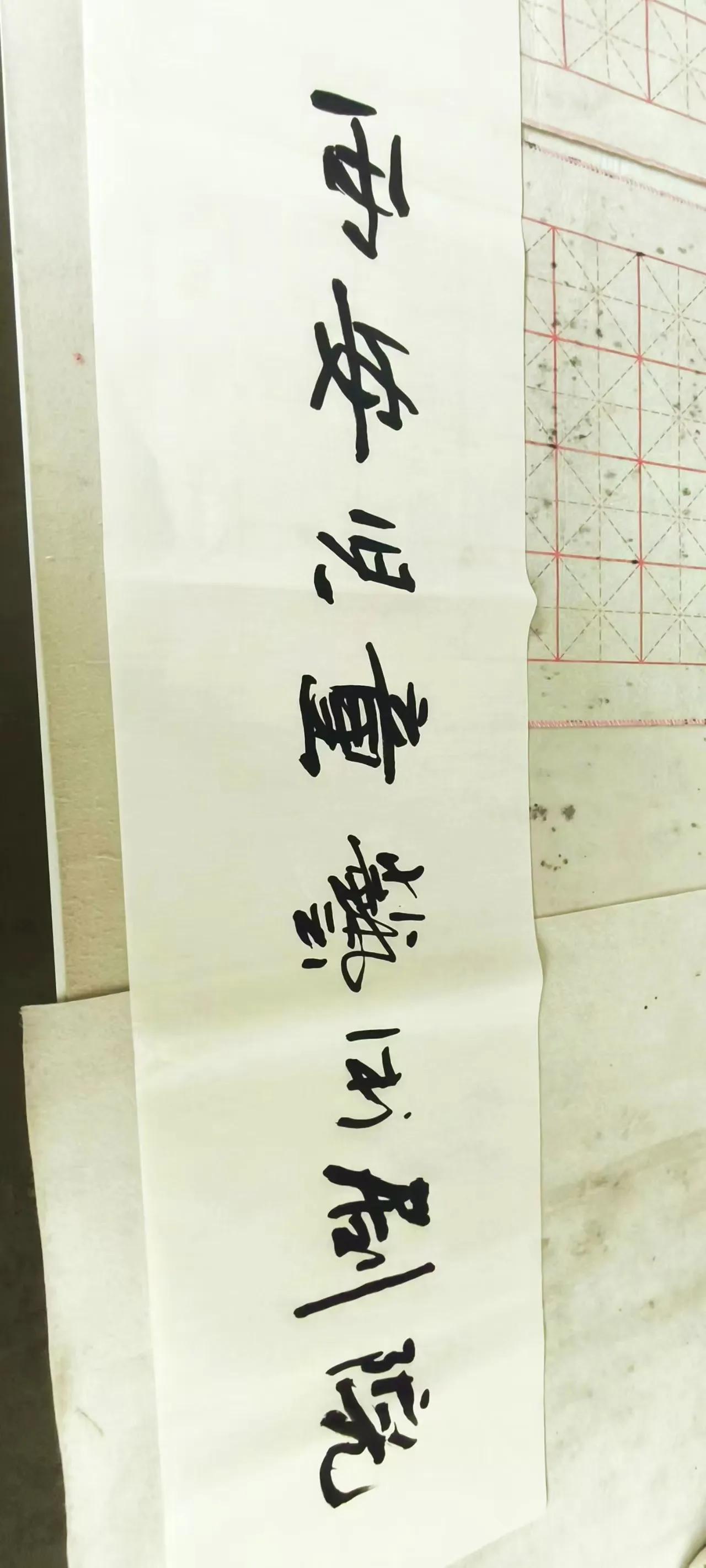

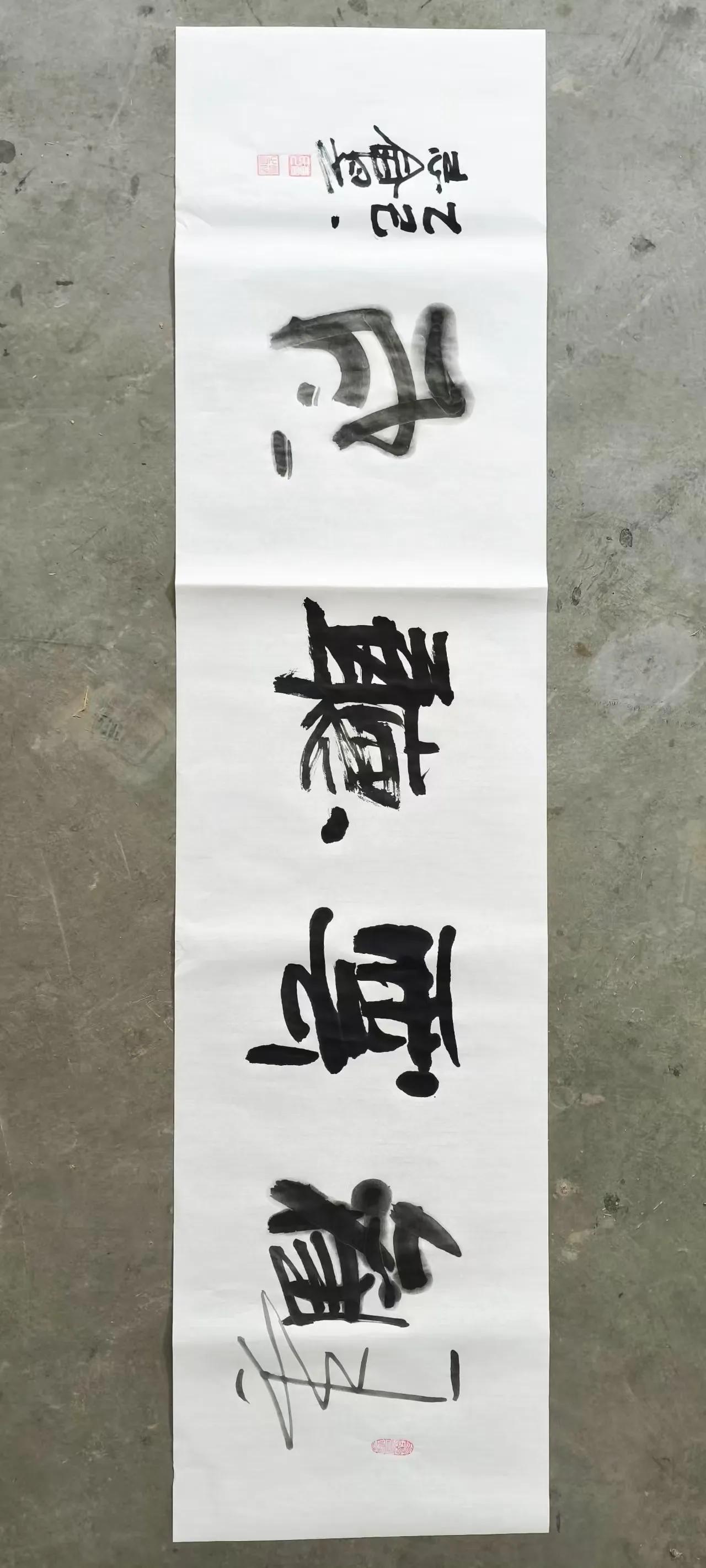

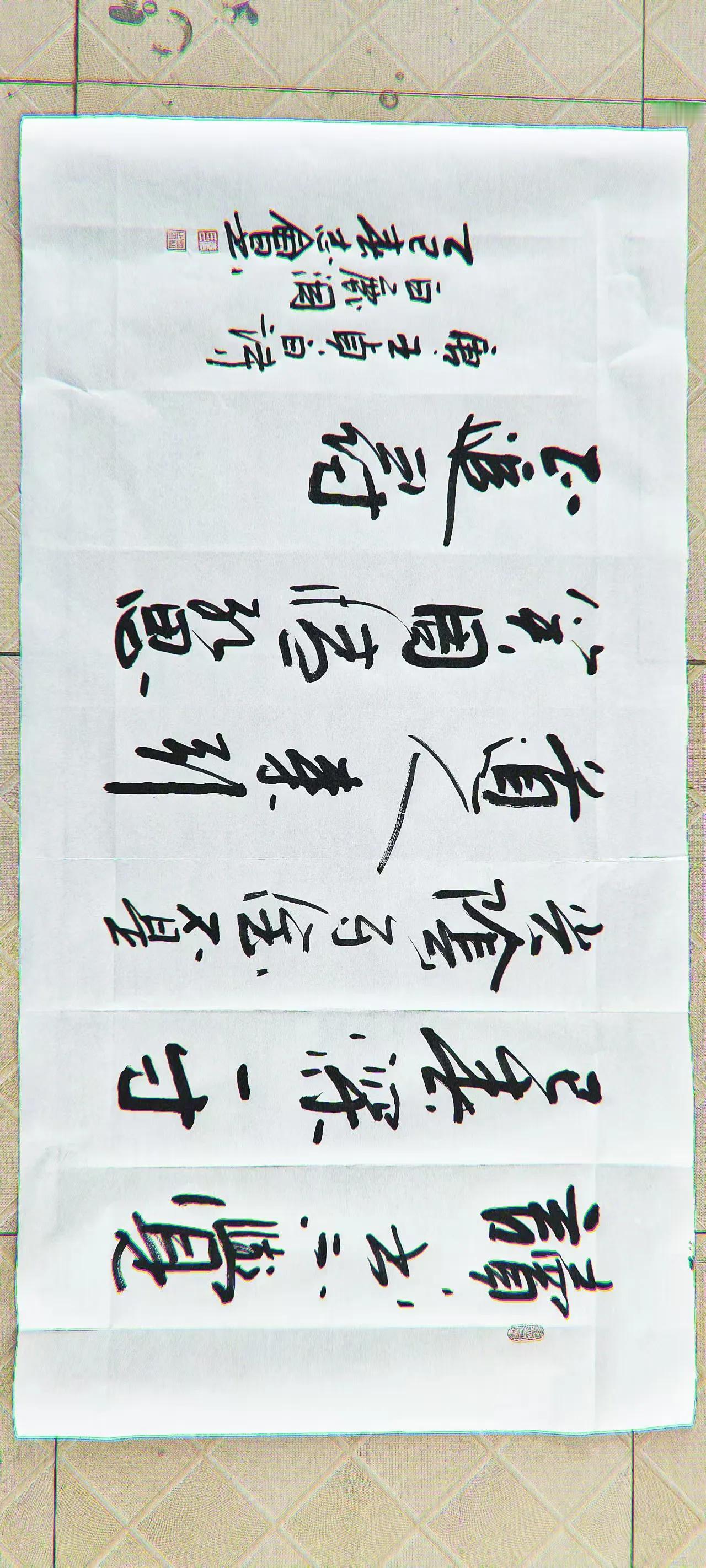

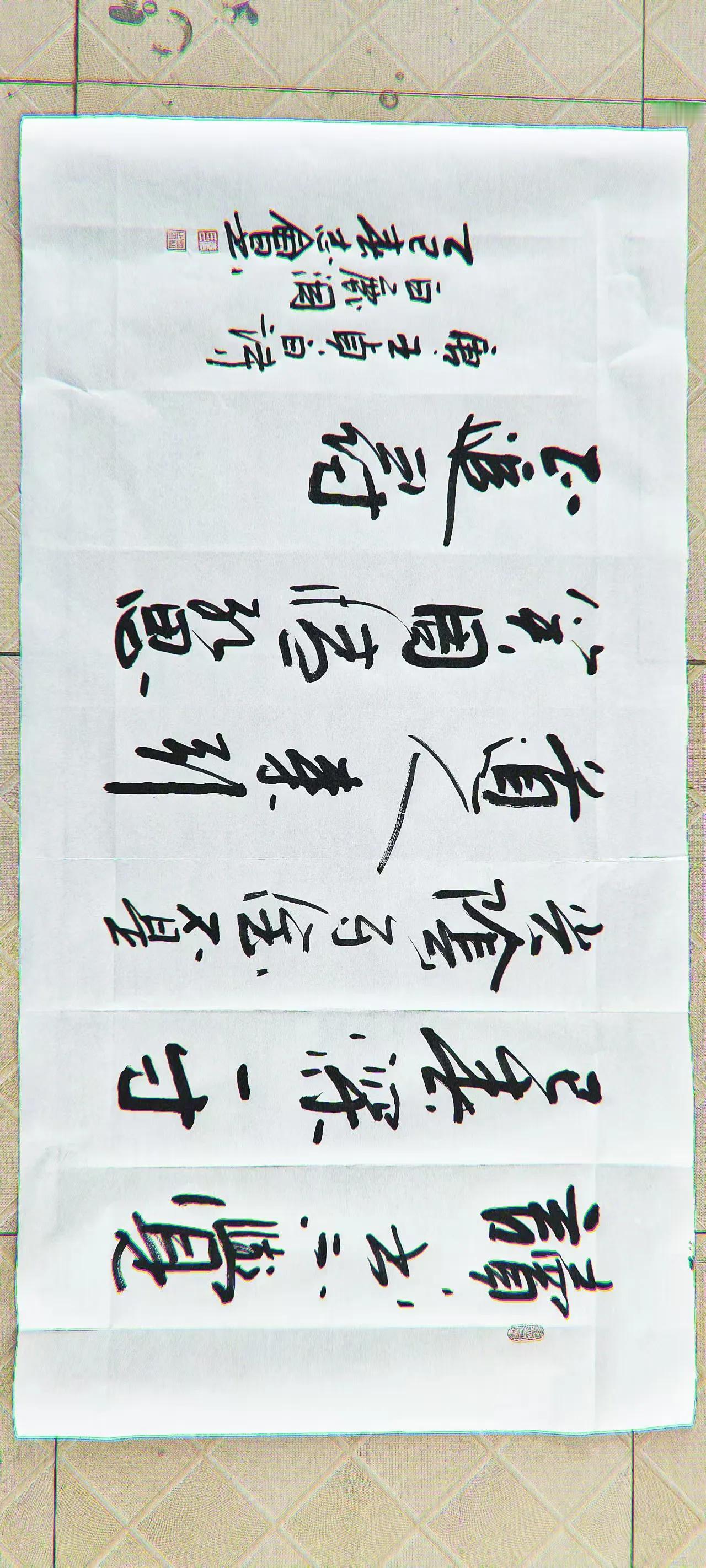

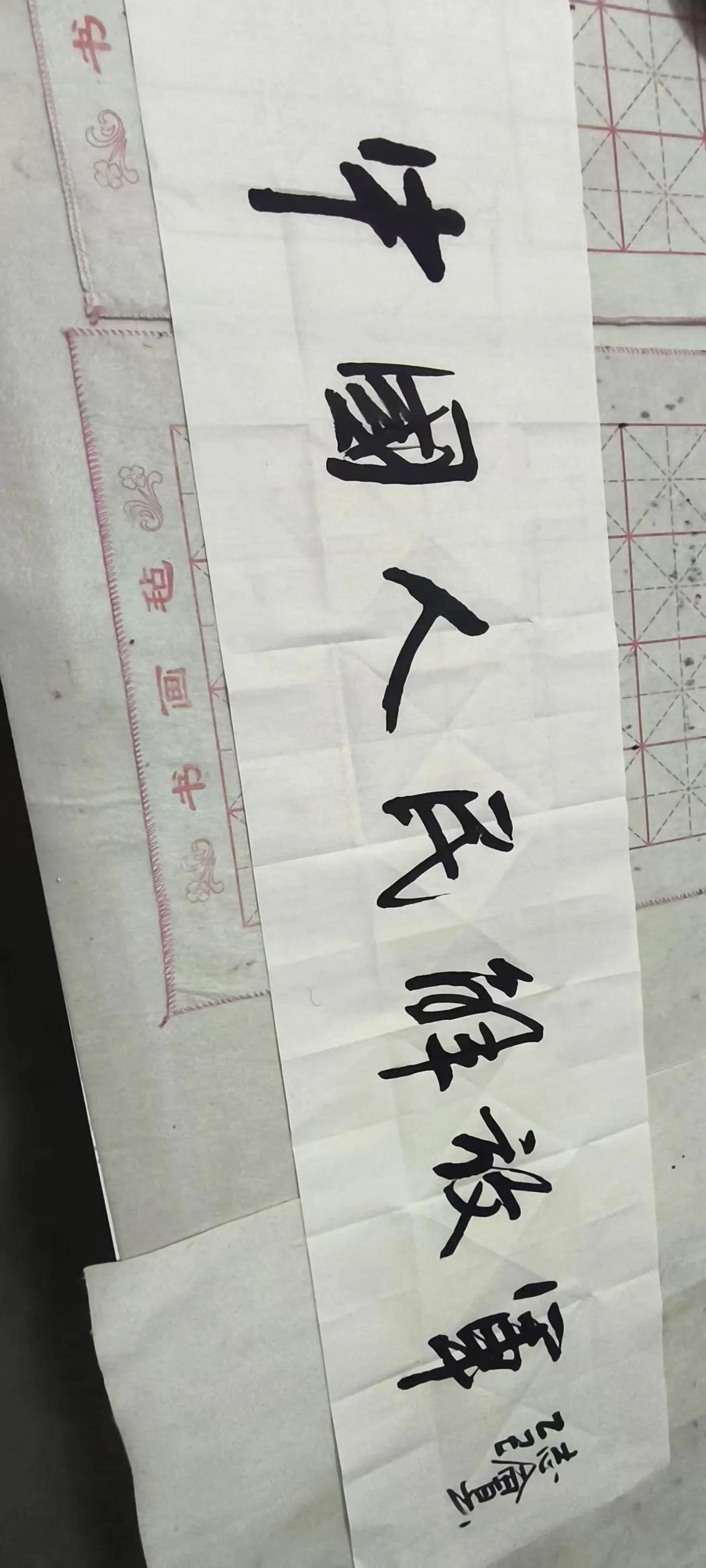

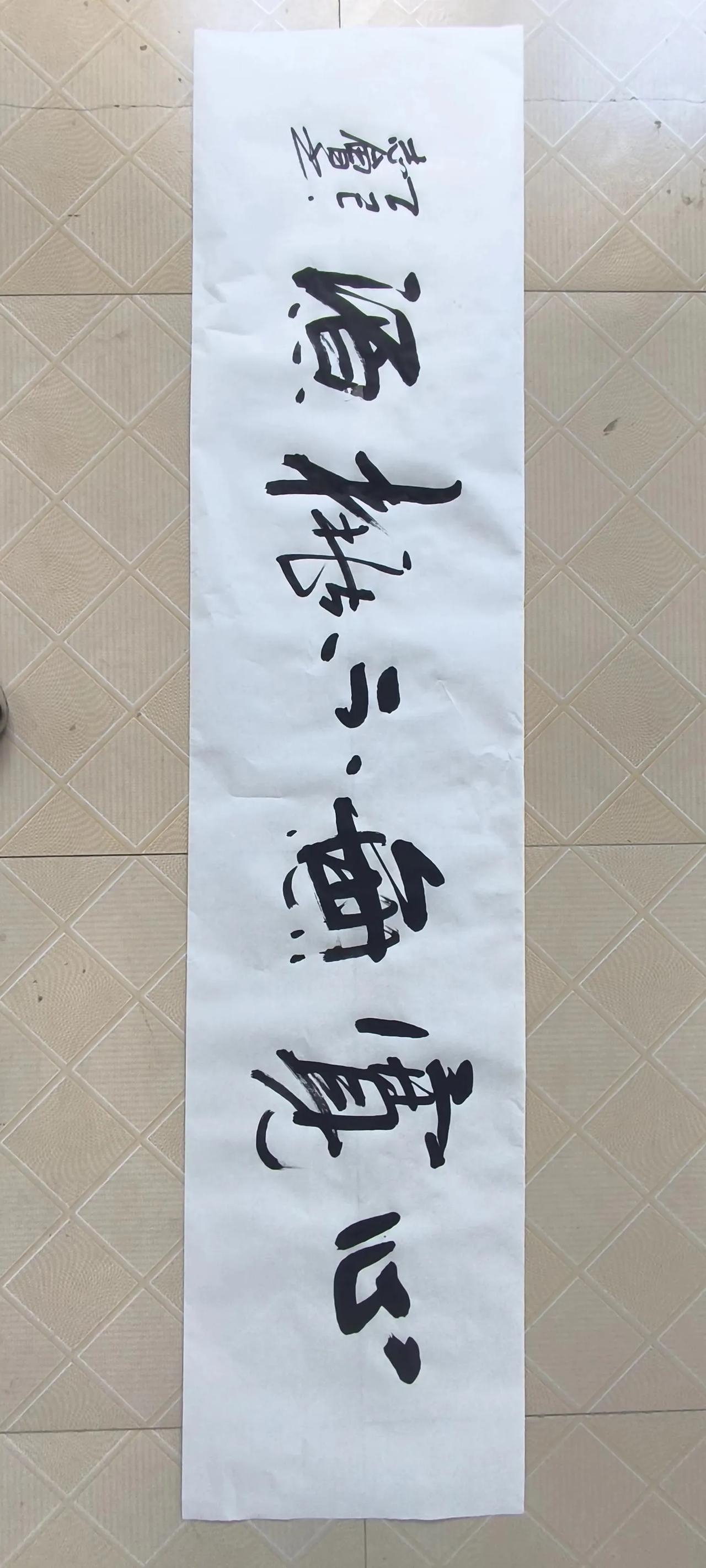

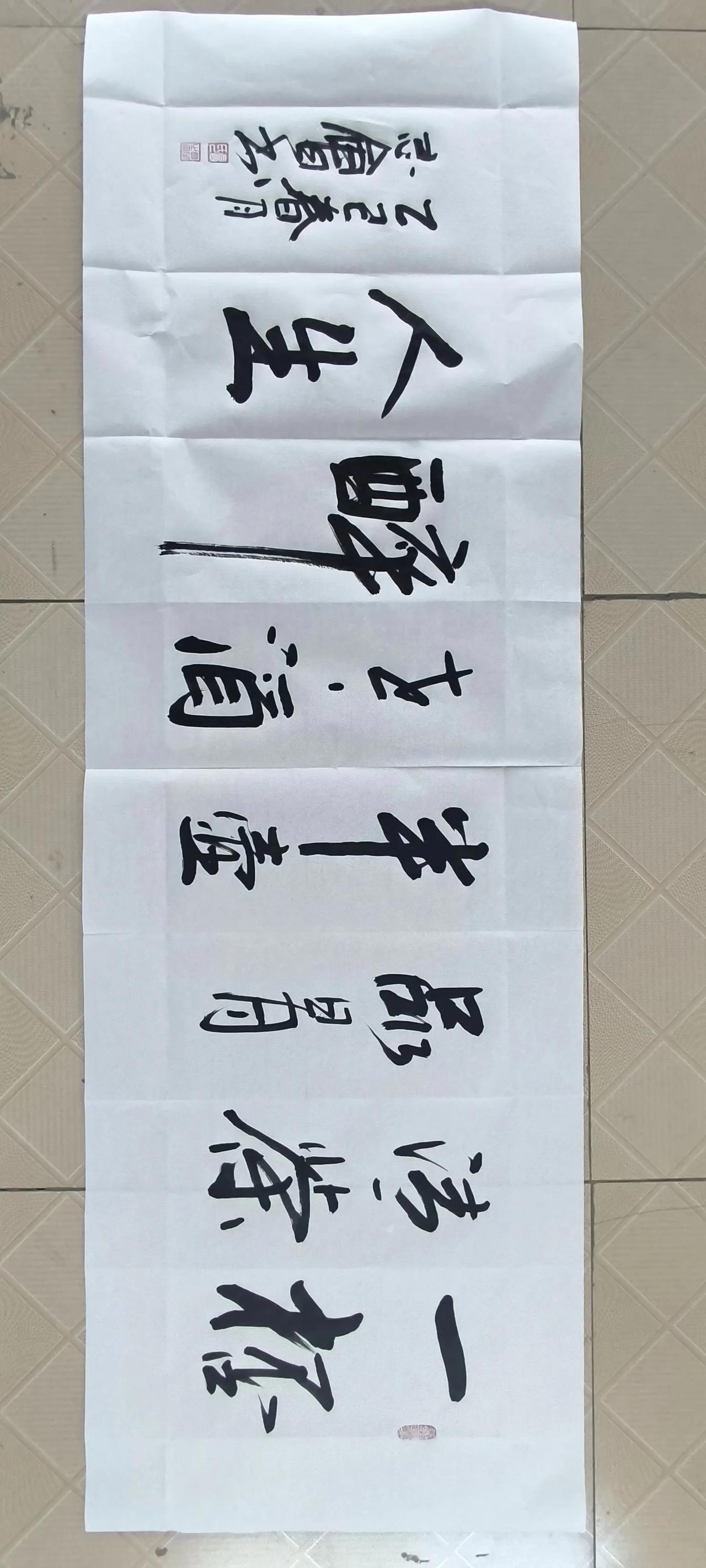

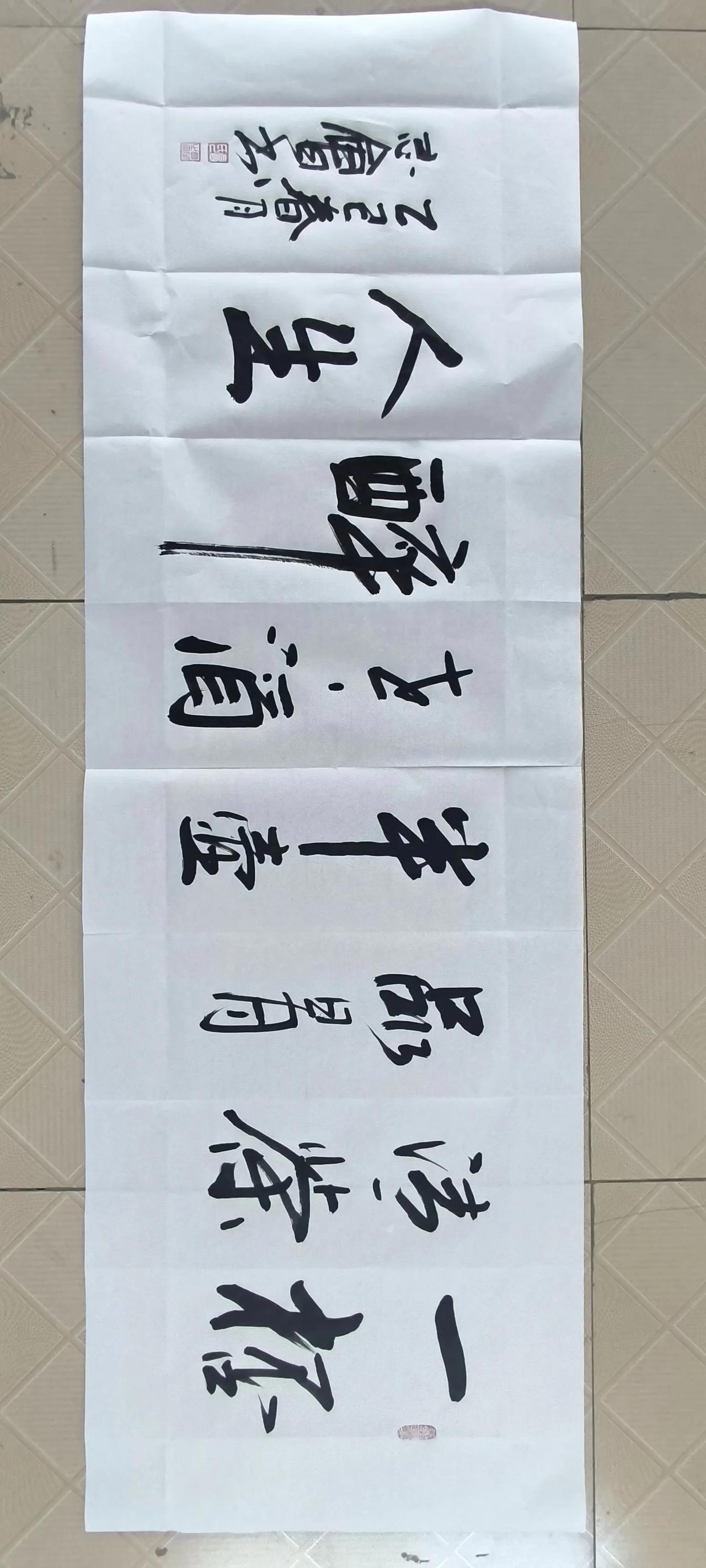

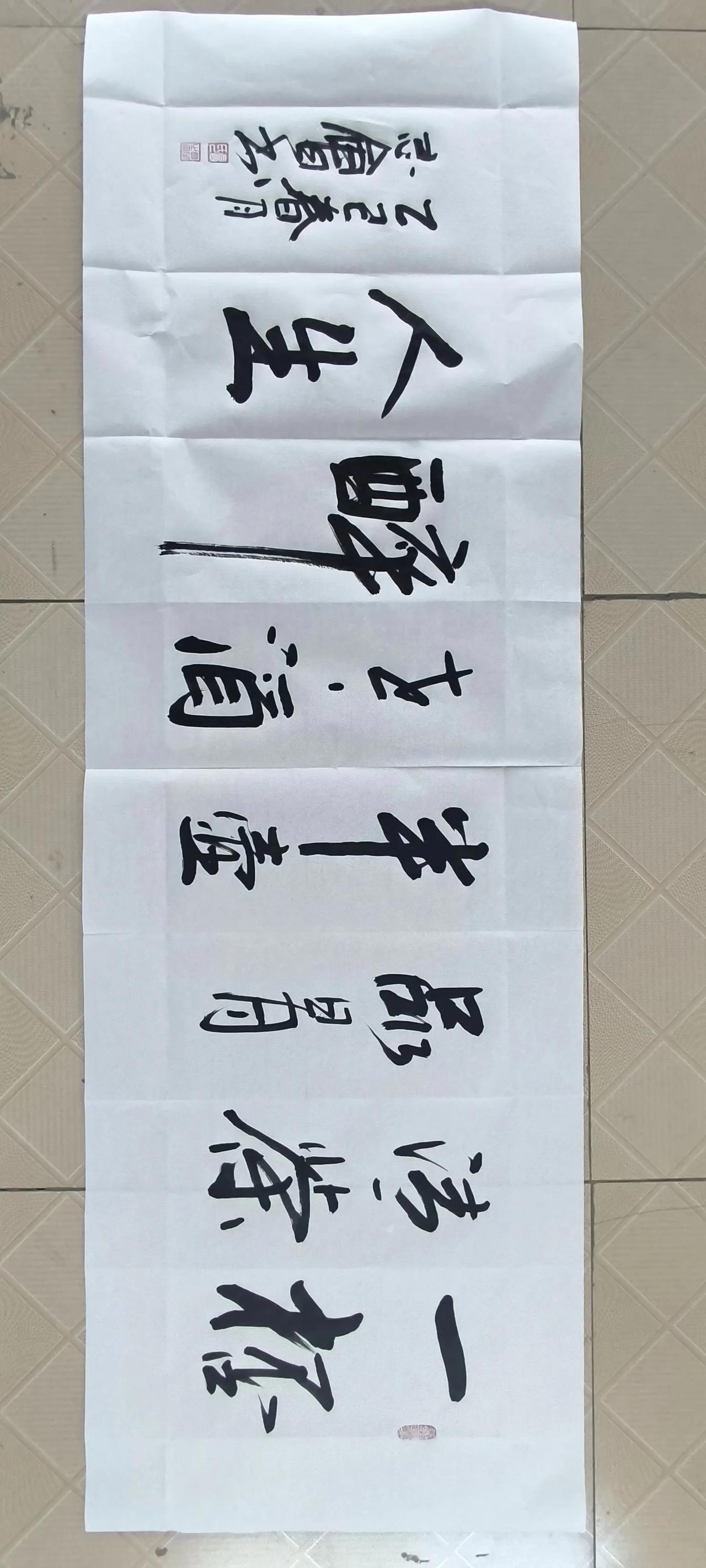

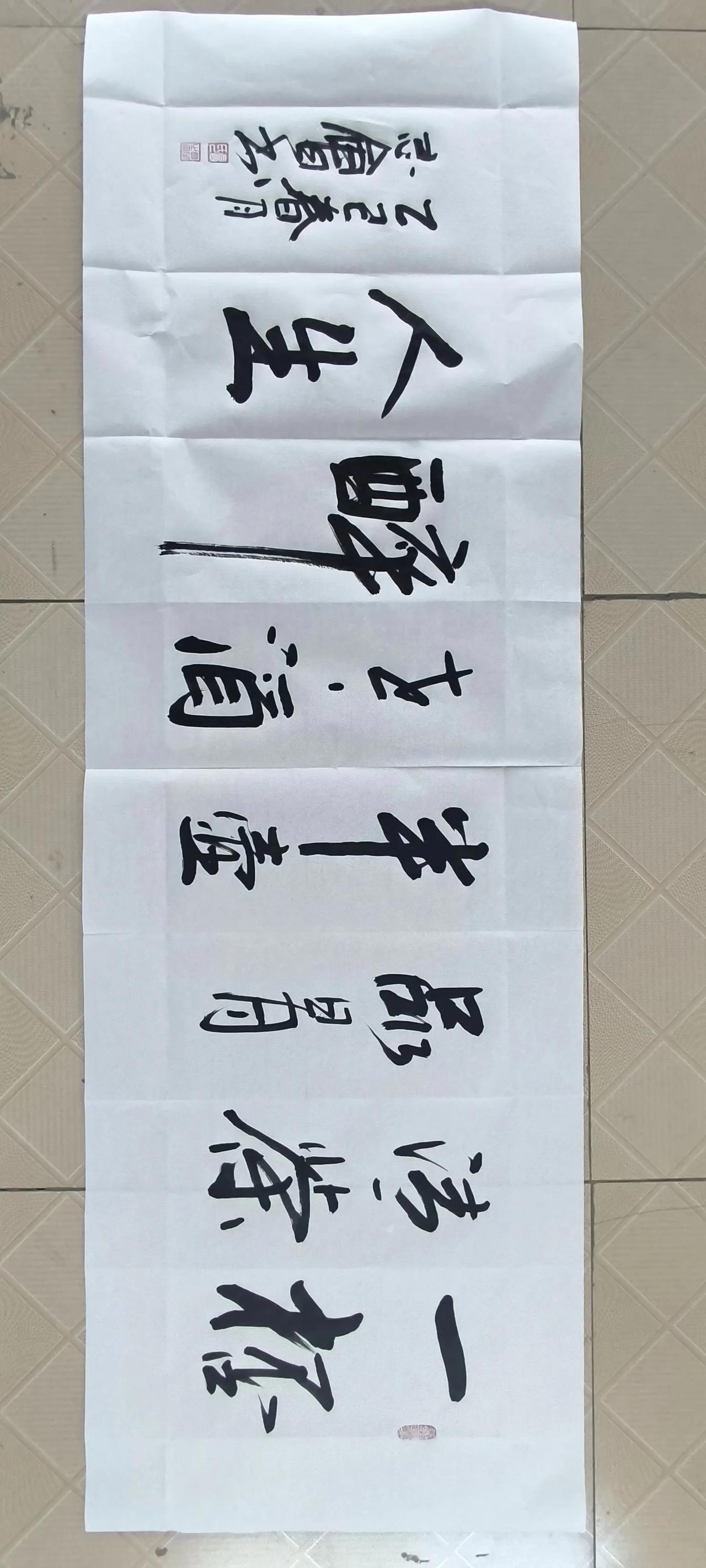

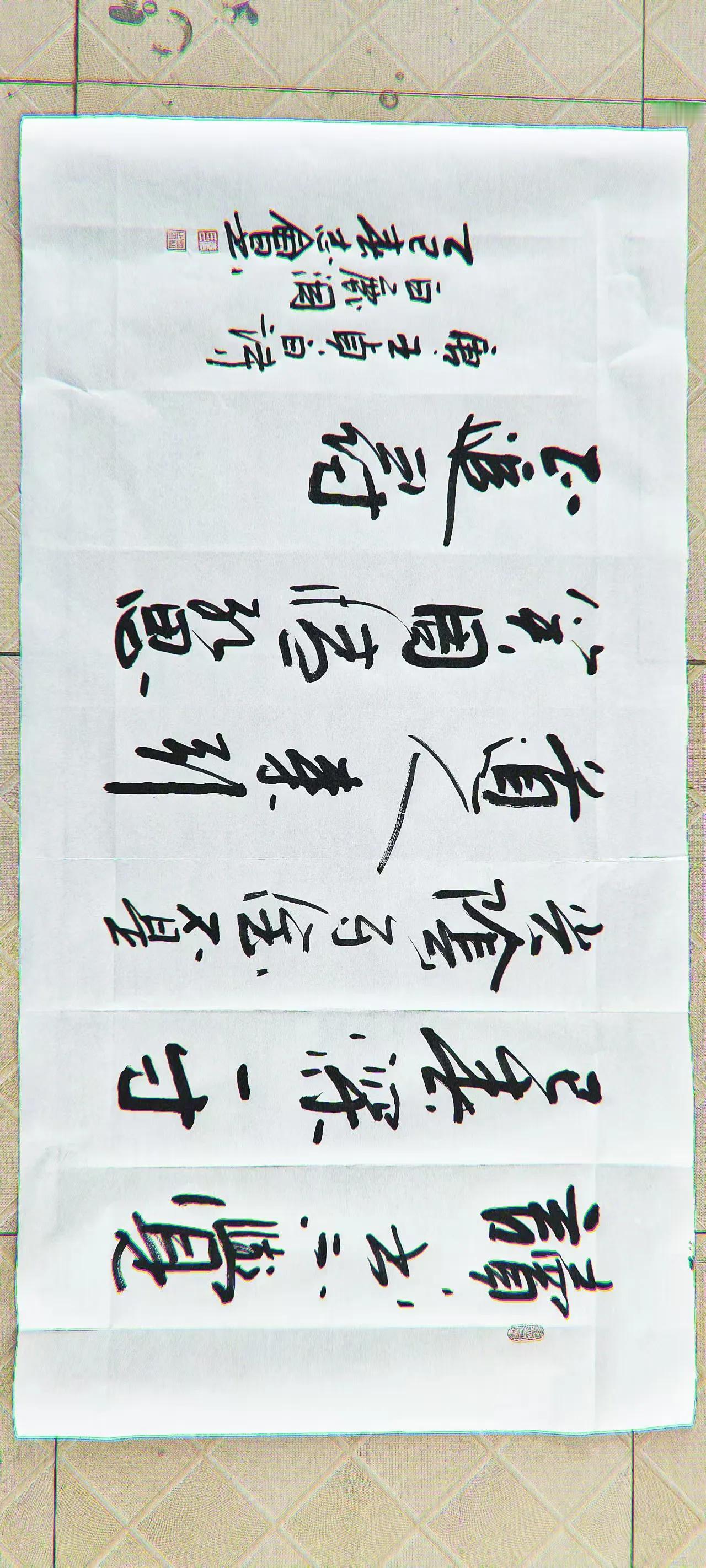

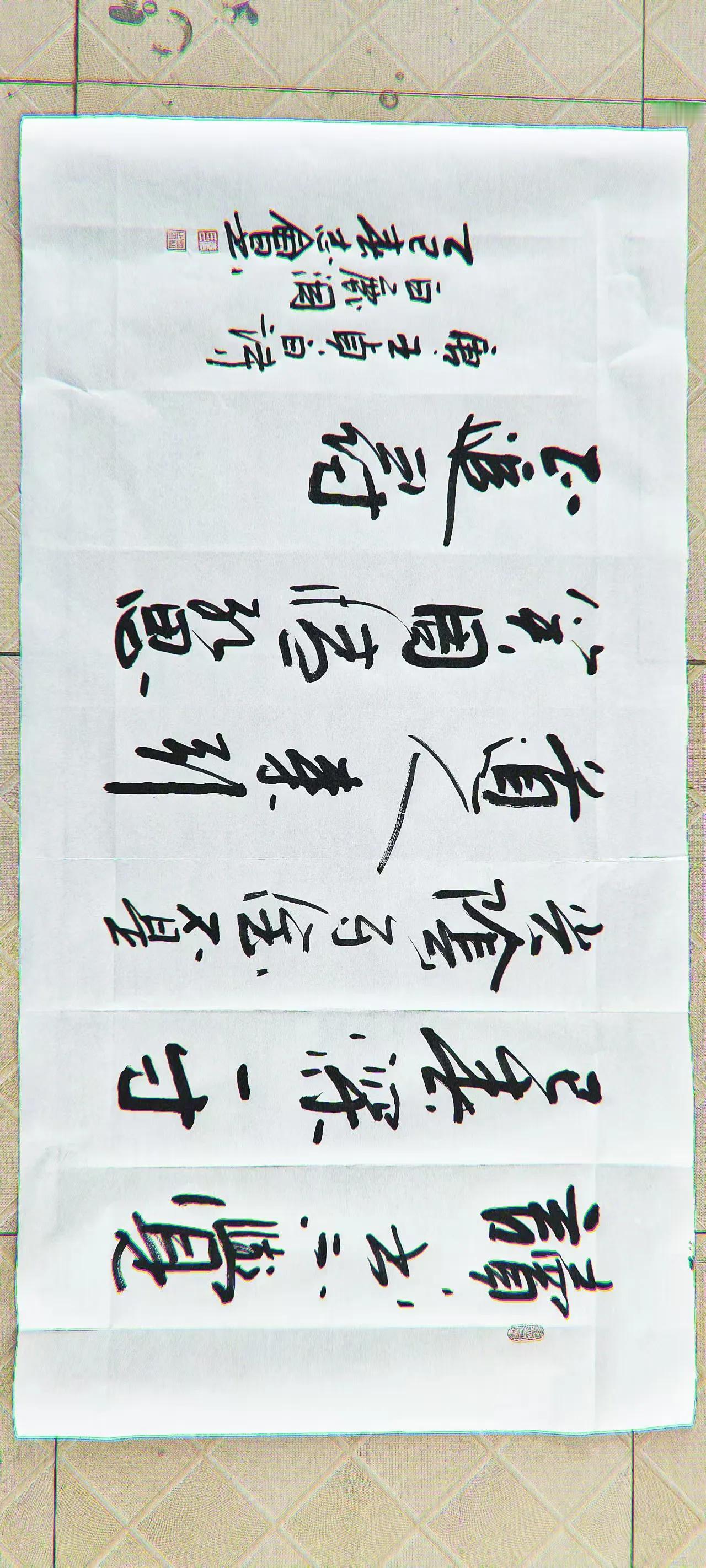

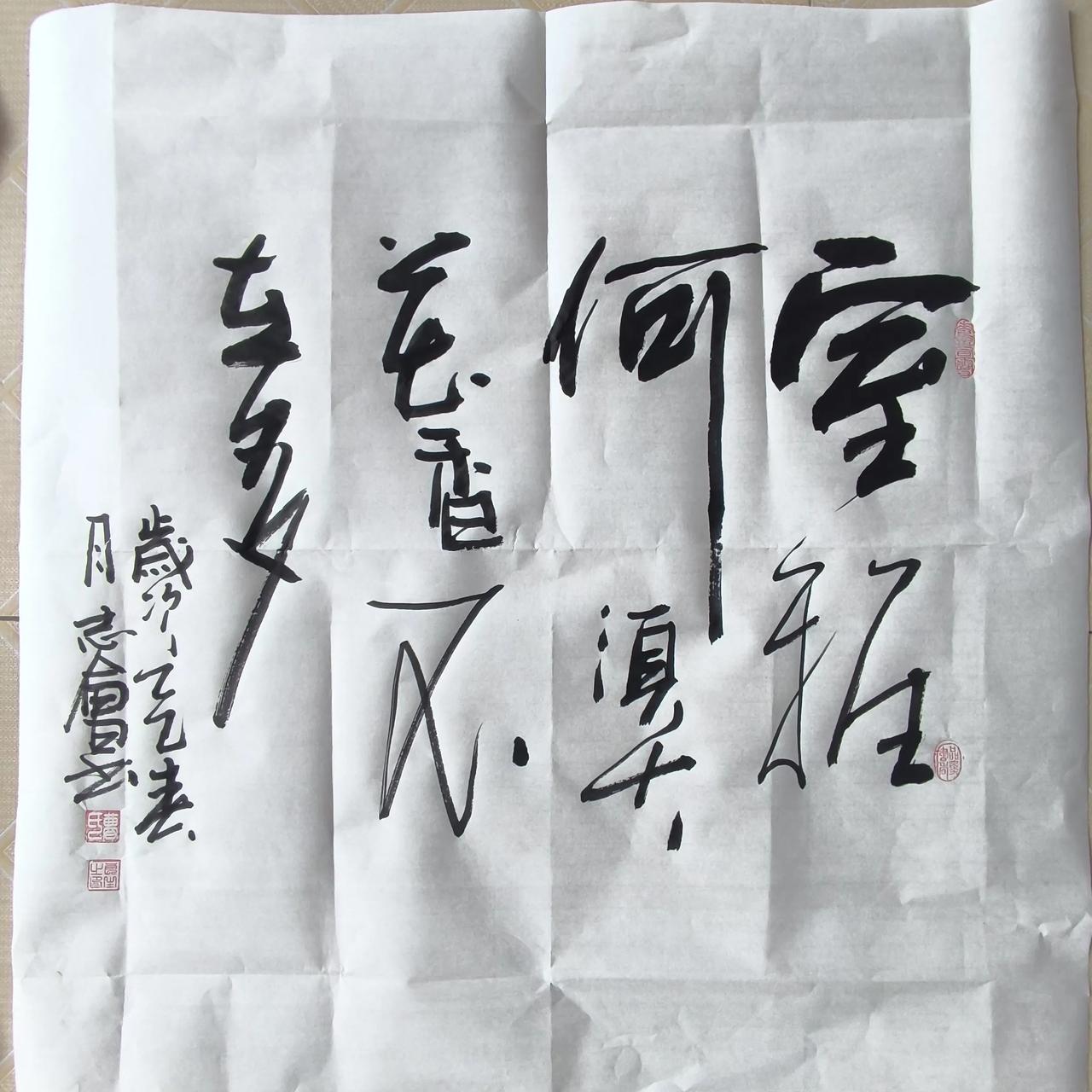

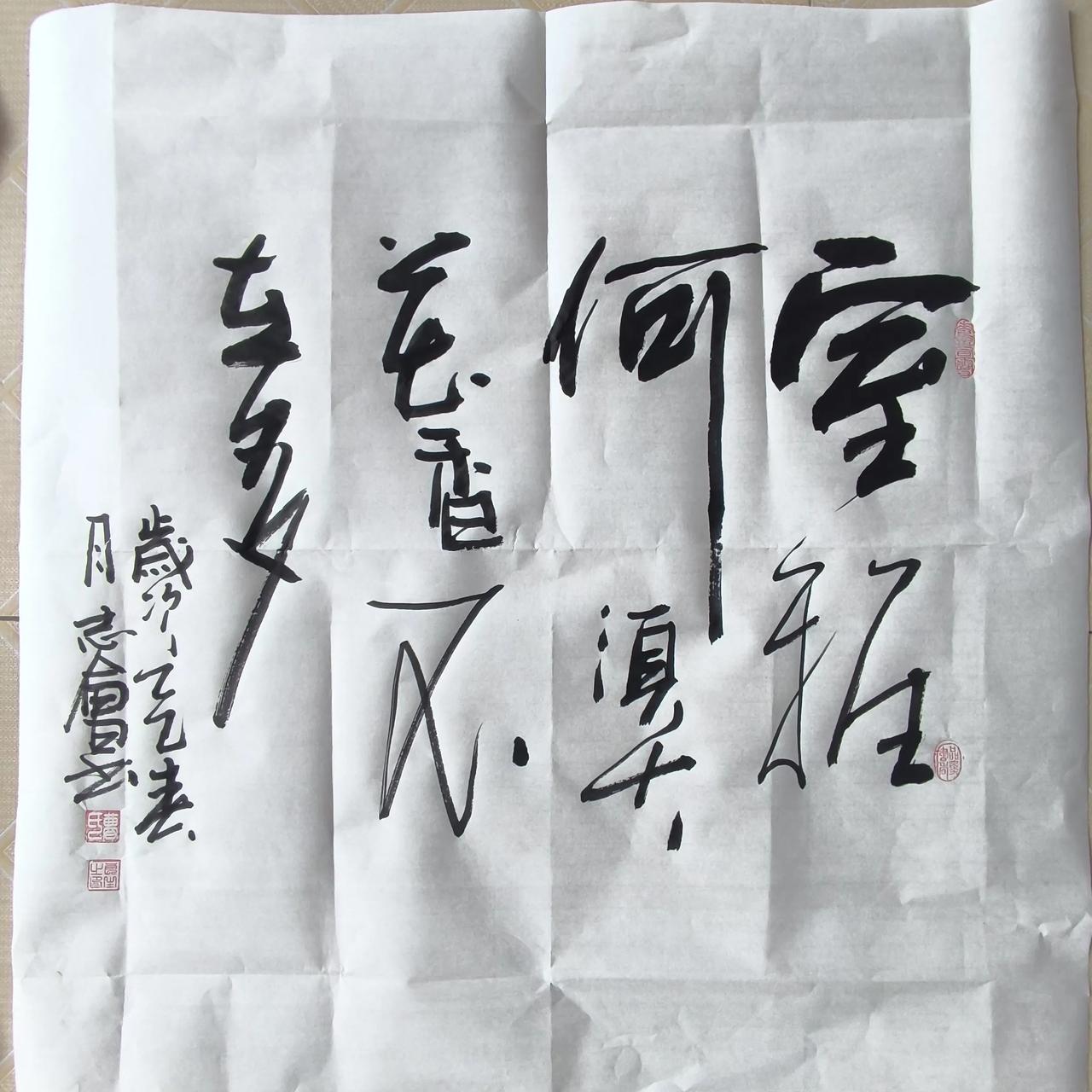

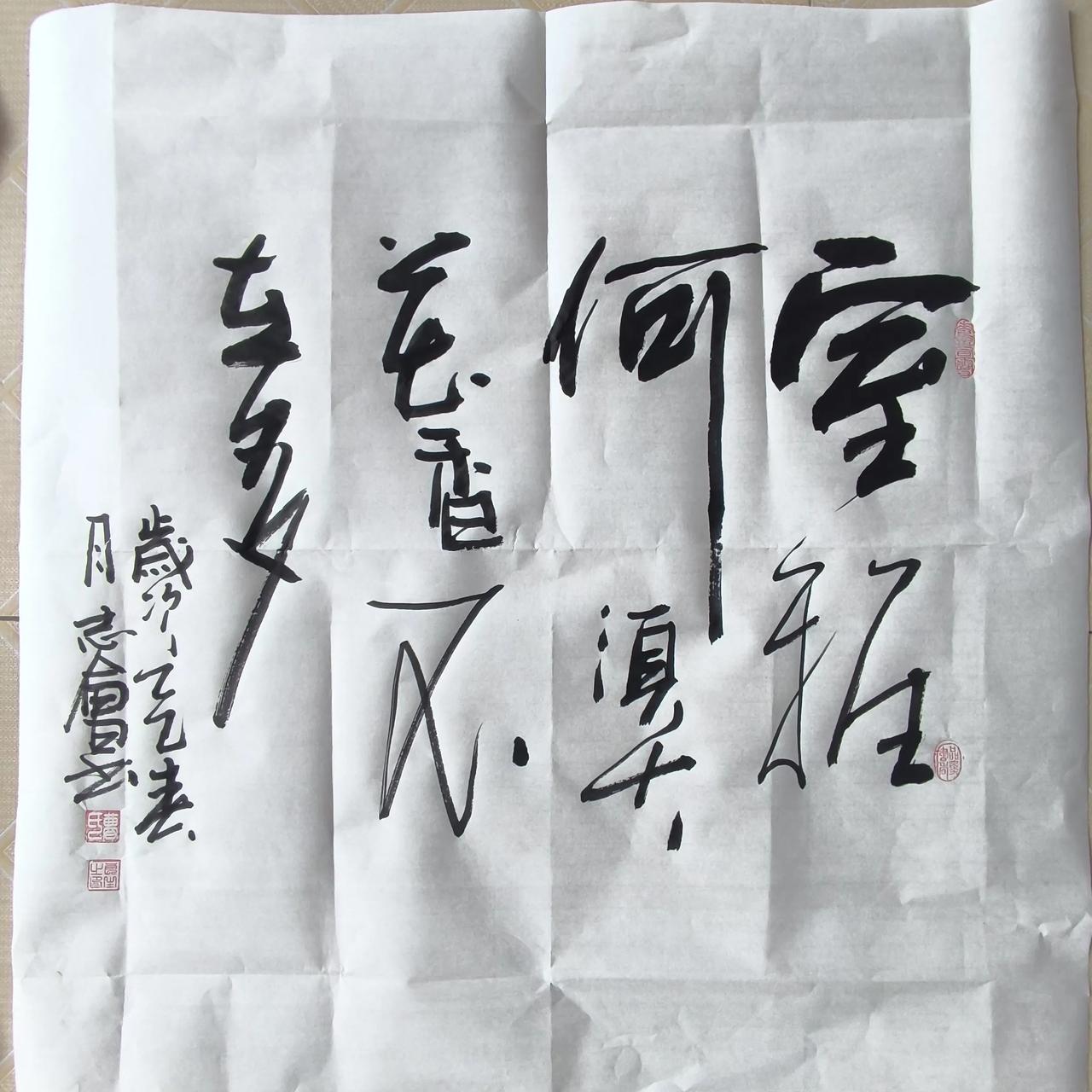

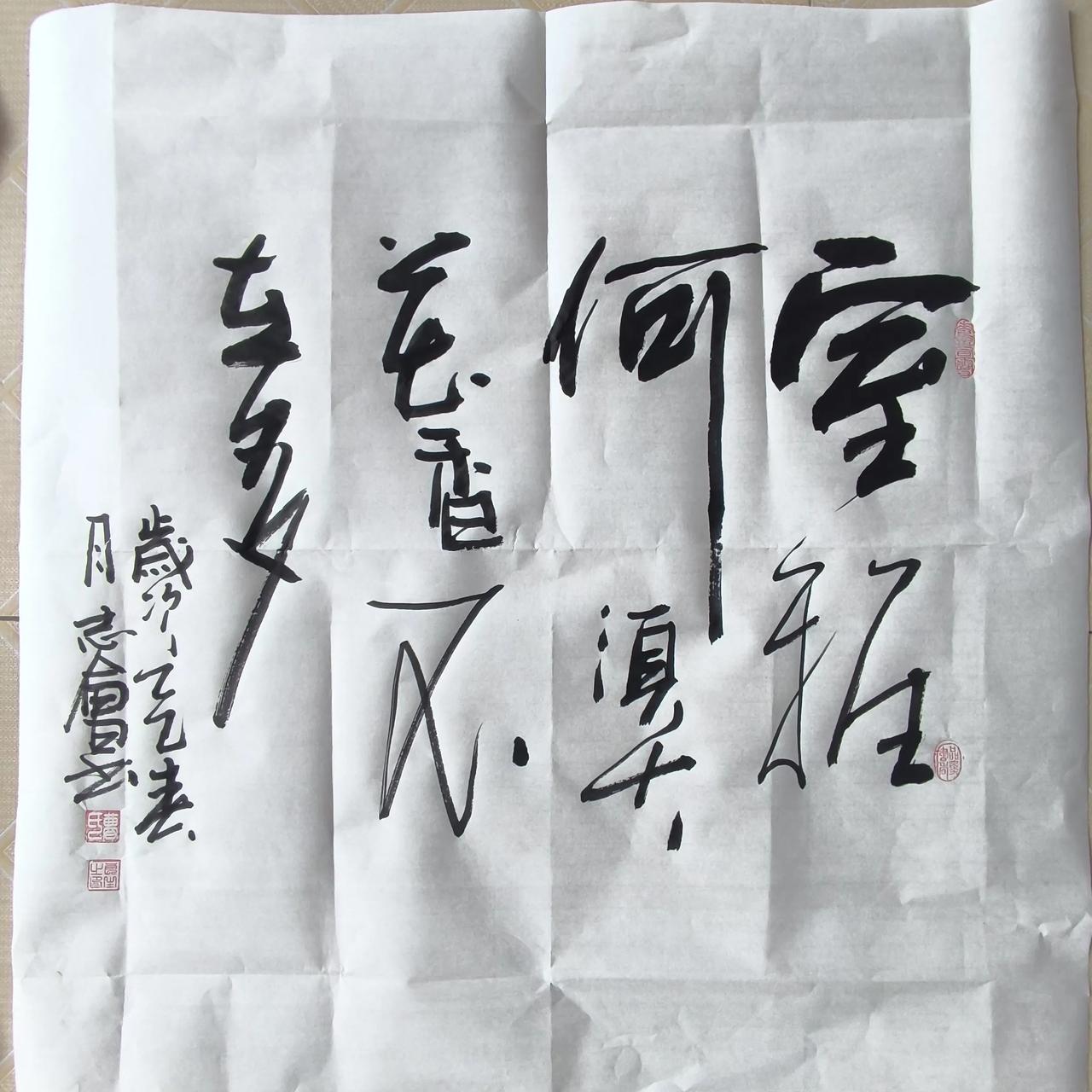

墨香如故:一位习书者的十年心路 (2025年4月16日凌晨书于灯下) 深夜的台灯将毛笔的影子拉得很长,砚台里未干的墨汁泛着微光。当我写下“永”字最后一捺时,窗外的春雨正簌簌落在晾晒的宣纸上,褶皱的纸面如同被岁月揉搓过的人生。习书十载,那些与笔墨相伴的晨昏,早已将书法化作流淌在血液里的温度。 --- 一、墨色里的光阴故事 初执毛笔那年,父亲将一方缺角的歙砚放在我颤抖的手心。十岁的孩童尚不懂“锥画沙”“屋漏痕”的奥义,只觉得蘸墨的狼毫比铅笔沉重百倍。临摹《多宝塔碑》时,歪斜的横画总被老师用朱笔圈作残月,散落的宣纸堆满书房角落,像极了童年里总也拼不好的拼图。 某个寒夜,我伏案重写第三十七遍《兰亭集序》。当“后之视今,亦犹今之视昔”跃然纸上时,一滴墨突然在“昔”字末端绽开,如同宿命的水渍。那一刻忽然懂得,王羲之在会稽山阴的醉意,不仅是酒酣的恣肆,更是对生命须臾的悲悯。笔锋流转间,三代人的光阴在墨香里重逢——祖父抄写药方的蝇头小楷,母亲誊录家谱的簪花小字,都化作我腕底震颤的轨迹。 --- 二、宣纸上的自我泅渡 二十岁那年的瓶颈期,笔墨成了最熟悉的陌生人。参展作品连续七次落选,导师在废稿上批注:“技法娴熟而魂灵缺席”。我躲进敦煌莫高窟,在254窟的《萨埵太子舍身饲虎图》前呆立整日。壁画上剥落的墨色里,北魏画工用狂草般的线条勾勒虎爪,飞白的笔触竟比工笔更具震撼——原来真正的艺术从不在完美中诞生,而在裂痕里生长。 归家后,我撕碎所有装裱好的作品,用破笔在废旧报纸上重写《祭侄文稿》。颜真卿的泪痕混着我的墨迹在纸面晕染,那些刻意求工的撇捺突然有了粗粝的呼吸。当评委在获奖证书上写下“字中有血”时,我方彻悟:书法不是表演给他人观赏的舞蹈,而是与自己灵魂赤诚相对的镜子。 --- 三、笔锋外的人生行草 三年前在医院陪护母亲时,病房成了我的书斋。化疗药水的气味中,我在处方笺背面抄写《心经》。母亲虚弱的手覆上我的手背,两人共执的毛笔在纸上拖出颤抖的横线,恍若幼时她教我写下的第一个“一”字。她离世那夜,我取出她珍藏三十年的《灵飞经》摹本,在殡仪馆的长明灯下临帖至天明。墨汁滴落在孝服上的痕迹,比任何语言都更接近永恒。 如今教导听障学生书法,看见少年用手语比划“铁画银钩”时,突然理解怀素在芭蕉叶上练字的孤独。那个先天失聪的女孩上月写下“天地有大美而不言”,枯笔处似有金石之声。她用手掌感受我运笔时的震动,在无声世界里找到了比语言更辽阔的对话方式——这何尝不是对“书为心画”最动人的诠释? --- 四、砚田深处的灯火 展览厅的射灯下,那些被精心装框的作品更像是书法的墓碑。真正的生命藏在凌晨四点的习作里:写秃的笔锋,染墨的袖口,砚底沉淀的宿墨。某次在故宫见苏轼《寒食帖》真迹,烟熏痕迹与补笔的裂缝让我热泪盈眶——原来千年不朽的从来不是完美,而是文人将困顿、疾病、贬谪都化作笔底波澜的勇气。 此刻春雨渐歇,湿润的宣纸上,“永和九年”的字迹正在缓慢凝固。墨香氤氲中,我仿佛看见十七岁的王献之在墙垣上挥就《鸭头丸帖》,八大山人在破庙里将“哭之笑之”写进落款,弘一法师临终前颤抖的“悲欣交集”……这些在历史长河里闪烁的微光,正穿越时空落在我笔尖,成为今夜灯下不灭的星辰。