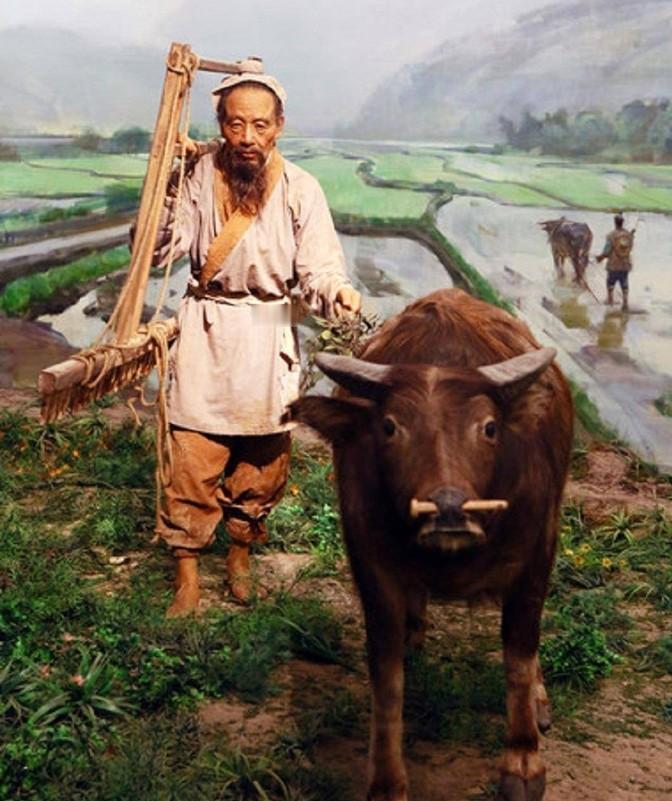

为什么古代的农民宁愿被地主剥削,也不去自己开垦荒地翻身做主人呢? 在古代中国广袤的土地上,荒地并非都是适合耕种的良田。大部分未开垦的土地都远离现有的村落和水源,往往位于人迹罕至的深山老林或偏远地区。 这些地方不仅交通不便,还缺乏基本的灌溉条件,农民即使想要开垦也无从下手。古代农业生产高度依赖水源,没有稳定的灌溉条件,一切耕种都将成为空谈。 山地和丘陵地带的开垦难度更是令人望而生畏。这类地形不仅需要投入大量人力进行平整,还要修建梯田和防护设施。 土壤改良也是一个漫长的过程。荒地的土壤往往十分贫瘠,需要经过多年的培育才能达到基本的耕种条件。 开垦荒地需要大量的基础农具投入。最基本的锄头、铁耙、犁等农具在古代都是价格不菲的物件,普通农民家庭难以负担。 其中最昂贵的就是耕牛。一头成年耕牛的价格相当于一个普通农民家庭数年的收入。没有耕牛,单靠人力开垦荒地无异于痴人说梦。 在开垦期间,农民还要面临生计问题。荒地从开始开垦到能够正常耕种,通常需要两到三年的时间。在这段时间里,农民既要投入大量劳动力,又要解决一家人的温饱问题。 水利设施的建设更是一项巨大的工程。修建水渠、水塘、堰坝等灌溉设施不仅需要大量资金,还需要组织众多劳动力共同参与。单个农民家庭根本无力承担。 即使克服了这些困难,开垦后的土地能否顺利收成还要看天意。一旦遇到自然灾害,前期的投入就会付诸东流。 正是这些现实的困难,让农民在开垦荒地和投靠地主之间,不得不选择后者。相比起孤注一掷地去开垦荒地,成为地主的佃户至少能够获得基本的生存保障。 农具和耕牛可以向地主租借,种子也可以从地主那里获得。虽然要承担高额的租金,但至少不用承担全部的开垦风险。 再加上古代农业社会中"一方水土养一方人"的特点,远离故土开垦荒地意味着要放弃原有的社会关系网络。这对于依靠乡里互助的农民来说,无异于是一种巨大的冒险。 在唐朝时期,《唐律疏议》对土地开发有着严格的规定。任何人擅自开垦荒地都将面临严厉的处罚,轻则罚钱,重则处以徒刑。 这些法律条文的设立不仅是为了维护统治秩序,更是为了确保朝廷对土地的控制权。无主荒地在法律上都属于官府所有,任何未经许可的开垦行为都被视为侵占官地。 土地开发必须经过官府的严格审批程序。农民要开垦荒地,首先要向当地官府提出申请,说明开垦地点和面积。 官府会派专门的官员进行实地勘察,确认这片土地是否适合开垦,是否会影响周边的耕地和水利。这个过程往往需要耗费大量时间和金钱。 一旦获得开垦许可,官府还要派人丈量土地并登记造册。这些新开垦的土地都要纳入赋税系统,缴纳相应的税赋。 徭役制度给农民带来了更大的负担。除了要承担正常的赋税,农民还要服各种徭役,如修建道路、城墙等公共工程。 北魏时期推行的均田制,表面上看是为了让农民都能获得土地。但实际上这种制度更多地是为了方便统治者进行人口管理和税收征集。 均田制规定,农民获得的土地只有使用权,没有所有权。土地不能买卖,也不能privately传承。 到了唐朝,均田制发生了重大变化。随着人口增长和土地兼并,能够分配给农民的土地越来越少。 租调制的实施更是加重了农民的负担。农民不仅要缴纳田租,还要上缴布帛等实物。 这些繁重的赋税和徭役让农民即使获得了开垦许可,也难以承受后续的各种压力。开垦荒地不仅投入大,见效慢,还要立即承担赋税义务。 在这种制度约束下,大部分农民选择成为佃农是无奈之举。地主可以帮助应付官府的各种要求,也能在缴纳赋税方面提供一定的庇护。 租佃制度虽然带有剥削性质,但也为农民提供了基本的生存保障。地主会提供农具、种子等生产资料,这些都是开垦荒地时农民无法独自承担的成本。 在自然灾害面前,地主和佃农之间形成了一种风险分担机制。遇到歉收时,地主通常会适当减免租金,保证佃农基本的生存需求。 宋代流传下来的农民王实的佃农记载,很好地反映了这一现象。在连续三年的旱灾中,王实所在村庄的地主减免了部分租金,使佃农们得以维持生计。 这种租佃关系不仅涉及经济层面,还包含了复杂的社会关系网络。地主往往会在佃农遇到婚丧嫁娶等重要事务时提供帮助。 明朝徽州的租佃文书记载了更为具体的细节。地主不仅提供耕牛、农具,有时还会垫付佃农的税赋。为了还清这些债务,佃农只能继续依附于地主。 这种依附关系虽然限制了农民的自由,但也提供了一定的社会保障。在古代社会保障体系不完善的情况下,这种保障对于农民来说十分重要。 清代四川地区的佃农生活实录显示,一个普通佃农家庭的收入,除去向地主缴纳的租金,基本能够维持温饱。虽然生活并不富裕,但比起冒险开垦荒地要稳定得多。