傲慢在一定程度上是一种无知的体现,清朝的无知体现在了故步自封上,“清朝‘傲慢无知’是人为制造的,非中国社会固有特质

.

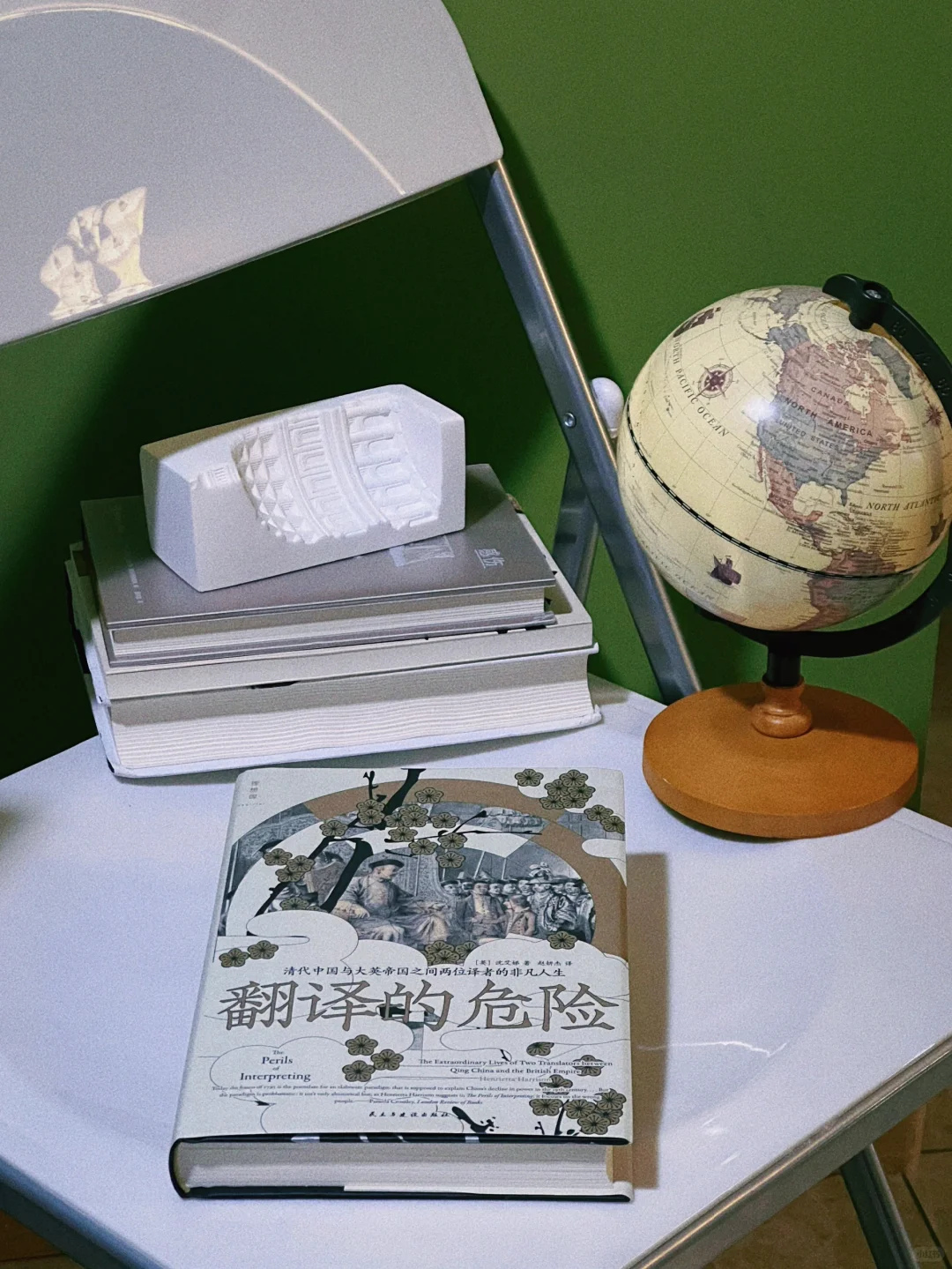

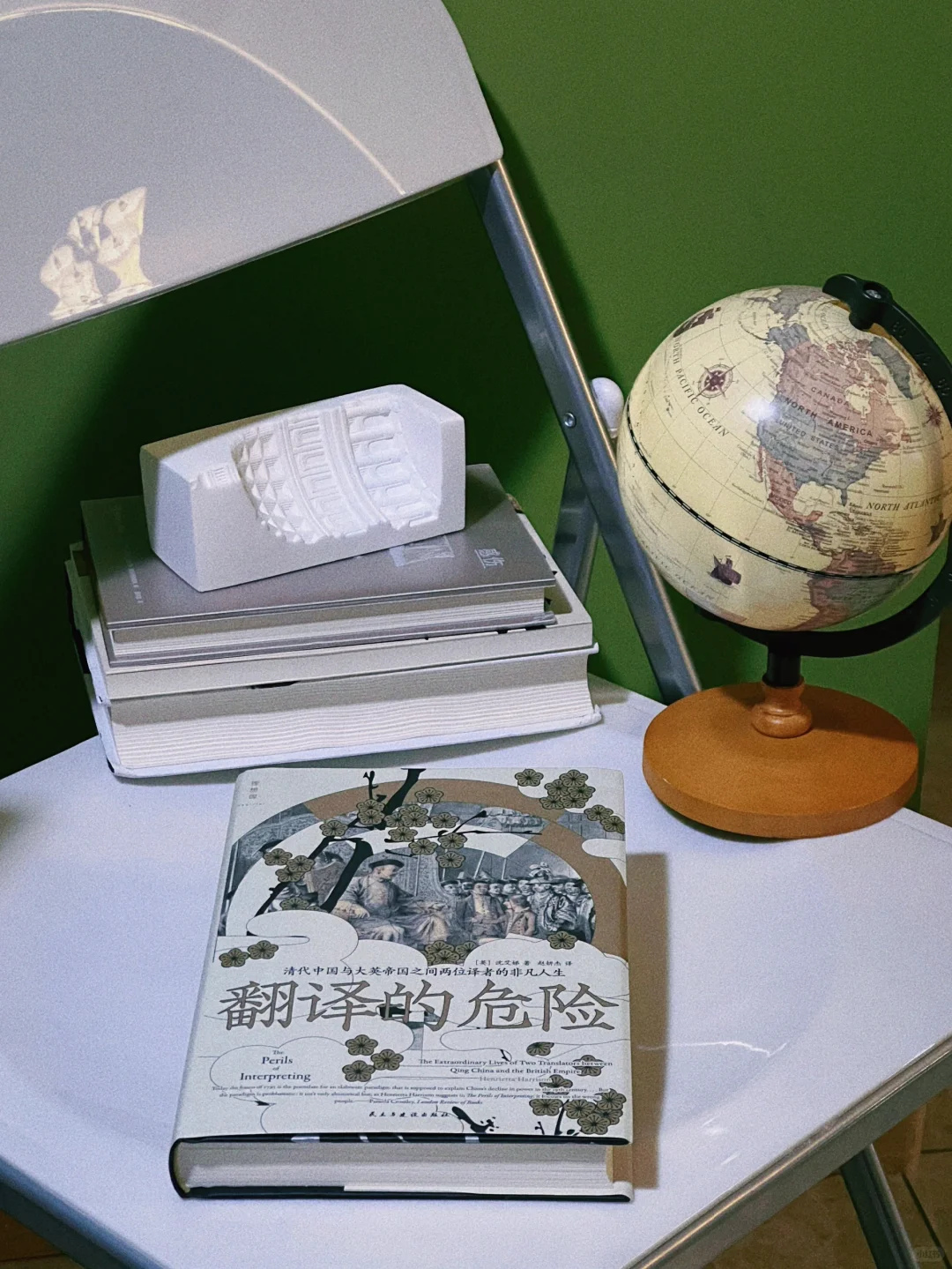

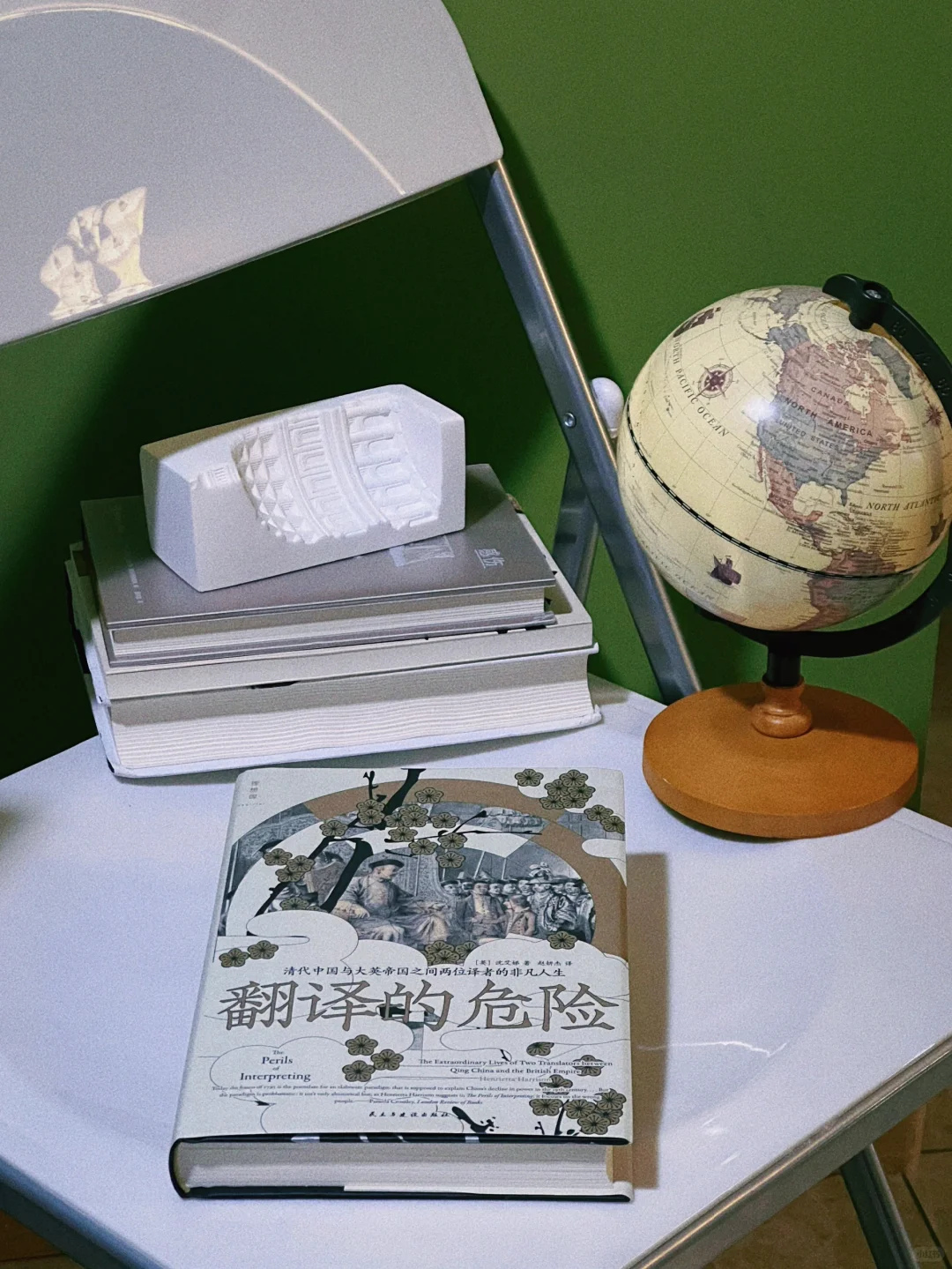

书名 | 翻译的危险

作者 | 沈艾娣

出品 | 理想国

.

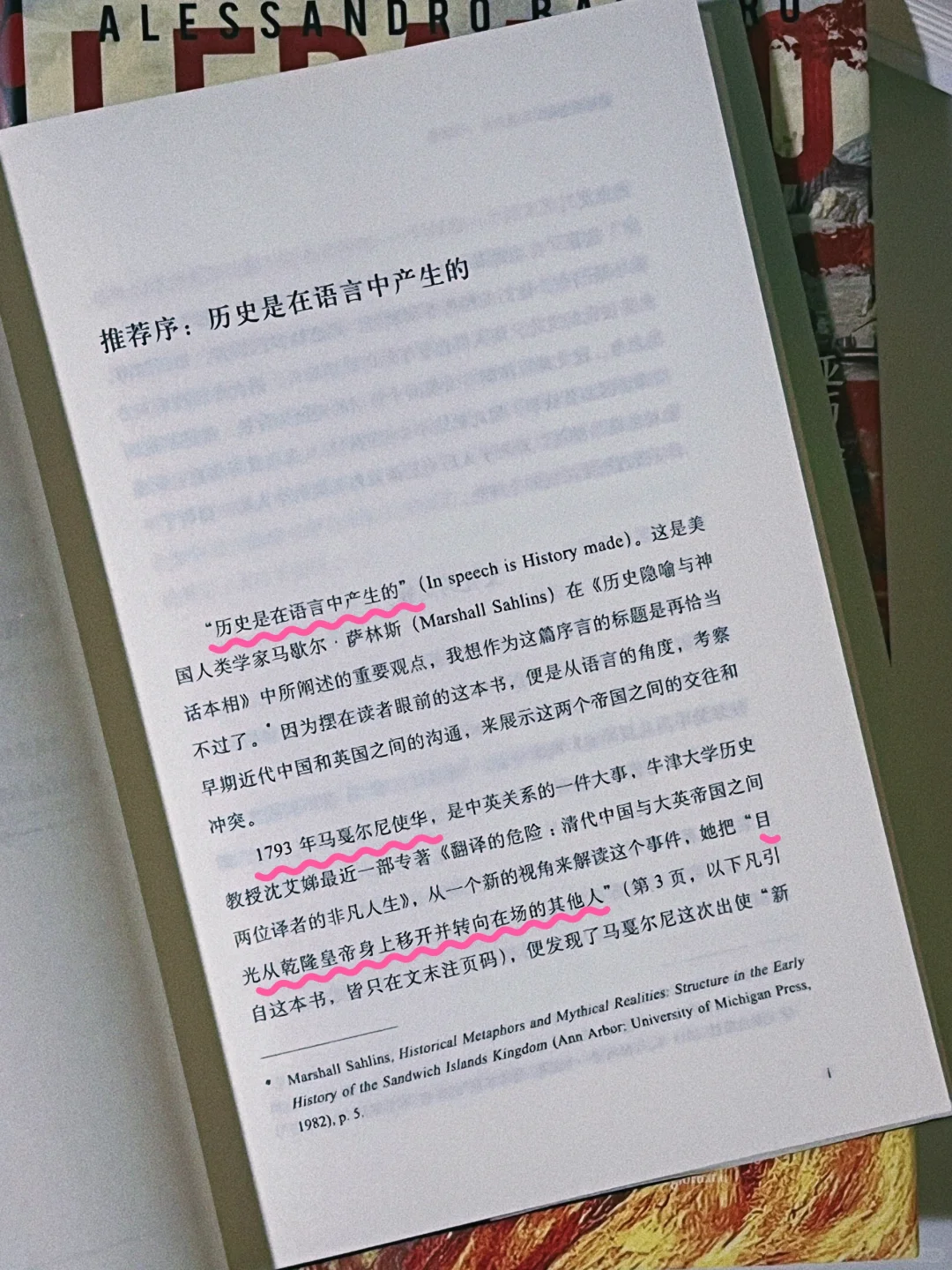

长安的荔枝以小见大描绘了一个时代,翻译的危险,也从两个不那么大的小人物李自标和小斯当东说起,说一说那个强大而又饥饿的时代

.

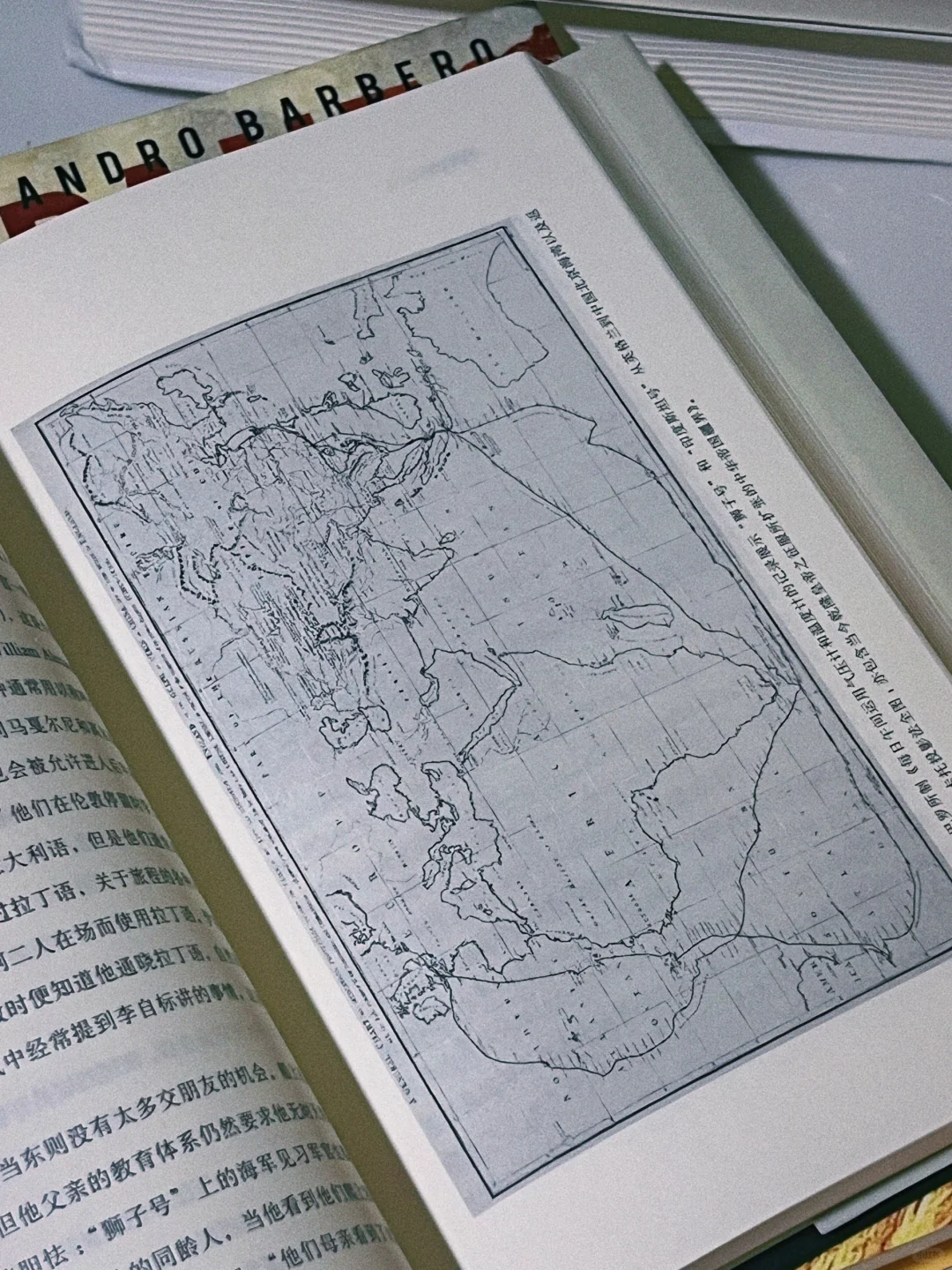

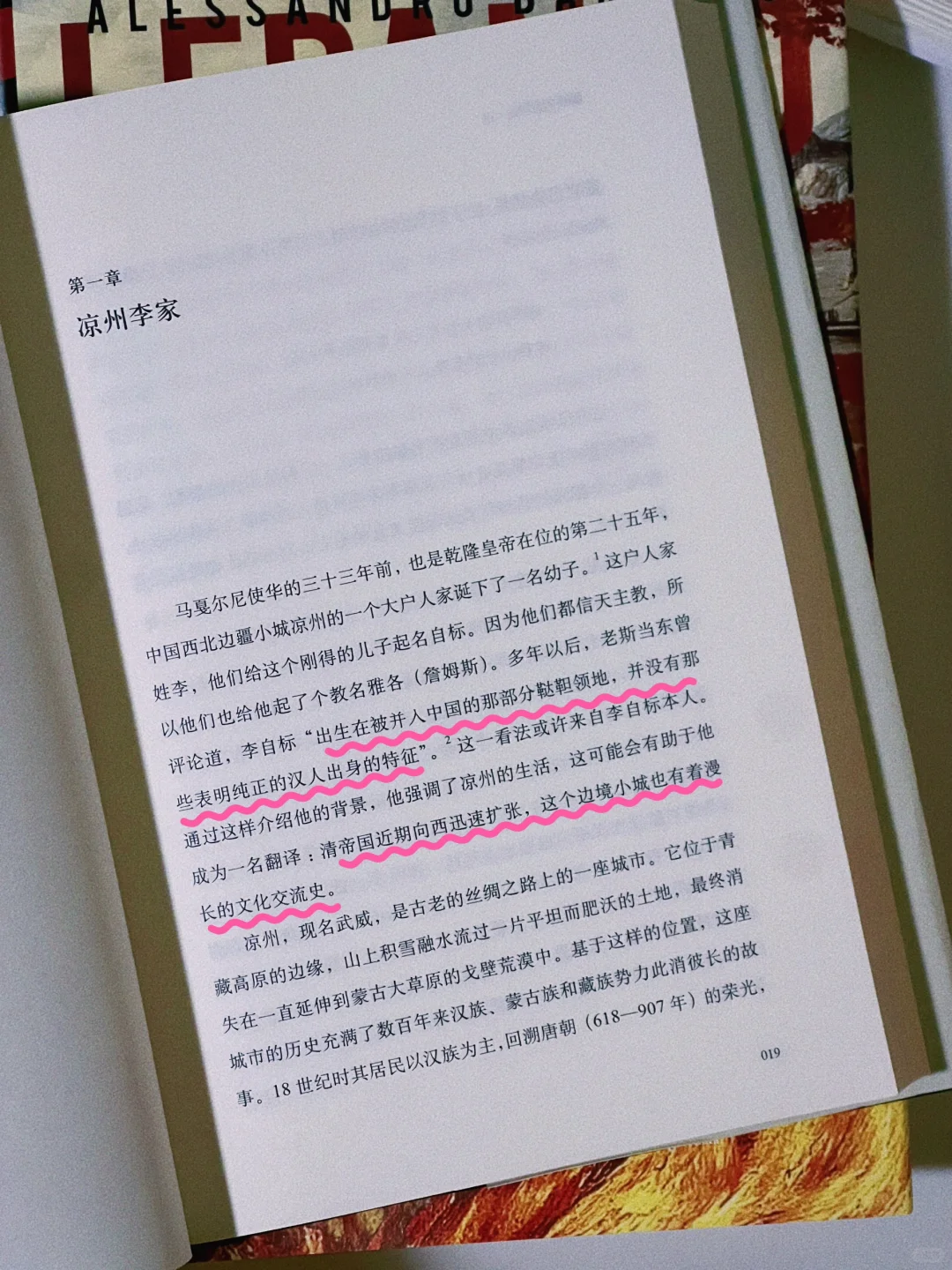

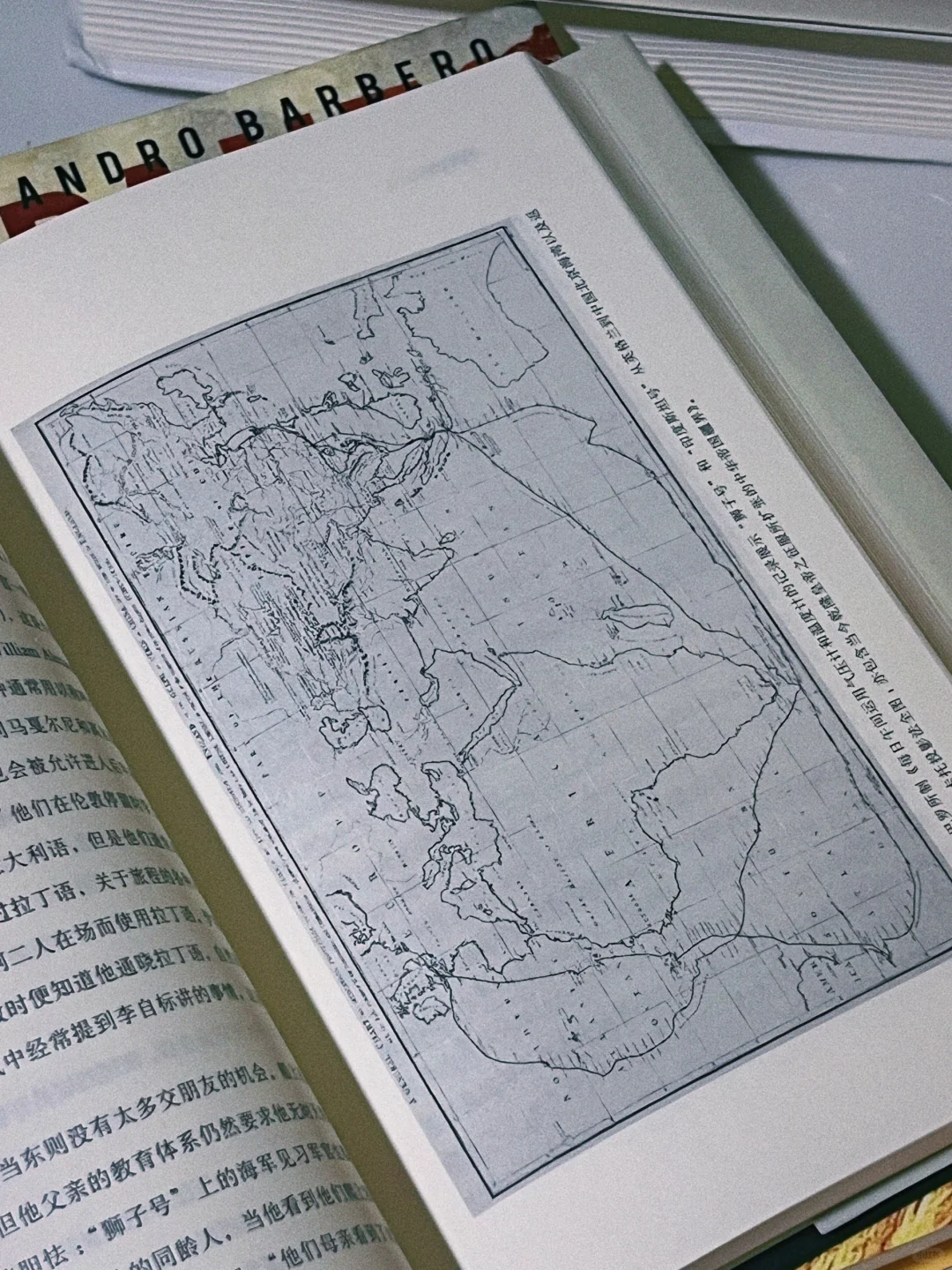

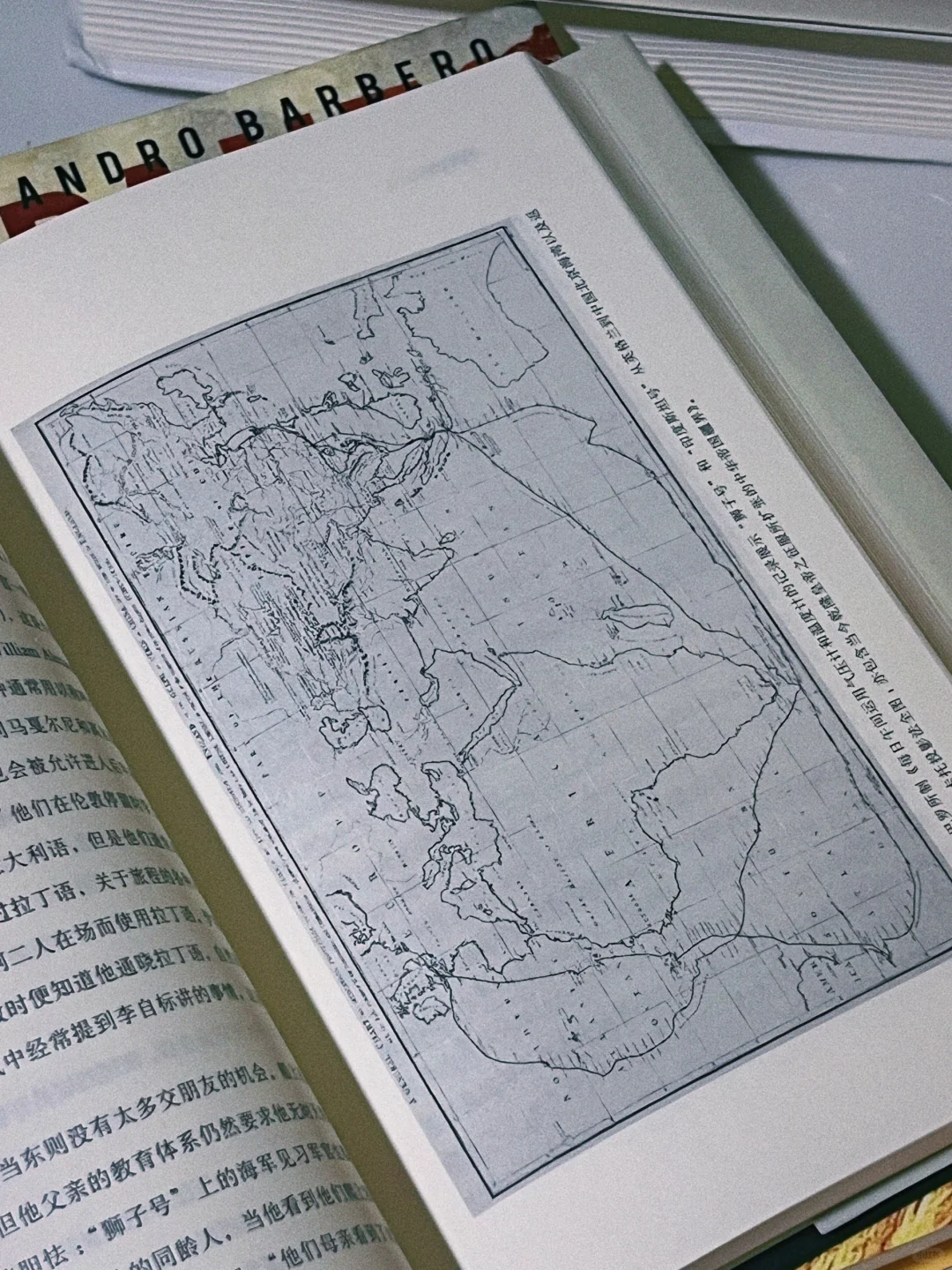

1793年夏英国政府大使乔治·马戛尔尼远渡重洋率使团抵达承德觐见乾隆帝,以庆祝乾隆皇帝八十大寿并寻求通商机会,这是一个清朝的历史性事件,如果这次接见清朝试图打开国门,接受外来文化的冲击,那历史上所谓的盛世,未必不能延续

不过,历史是尤其必然性的,清朝最为最后一个相对完善的封建体制王朝,如果打开一个口子,那么这种以皇家集权为中心的体制,就会轰然崩塌,这对满清来说,是失控的,而这种失控,是不允许发生的

.

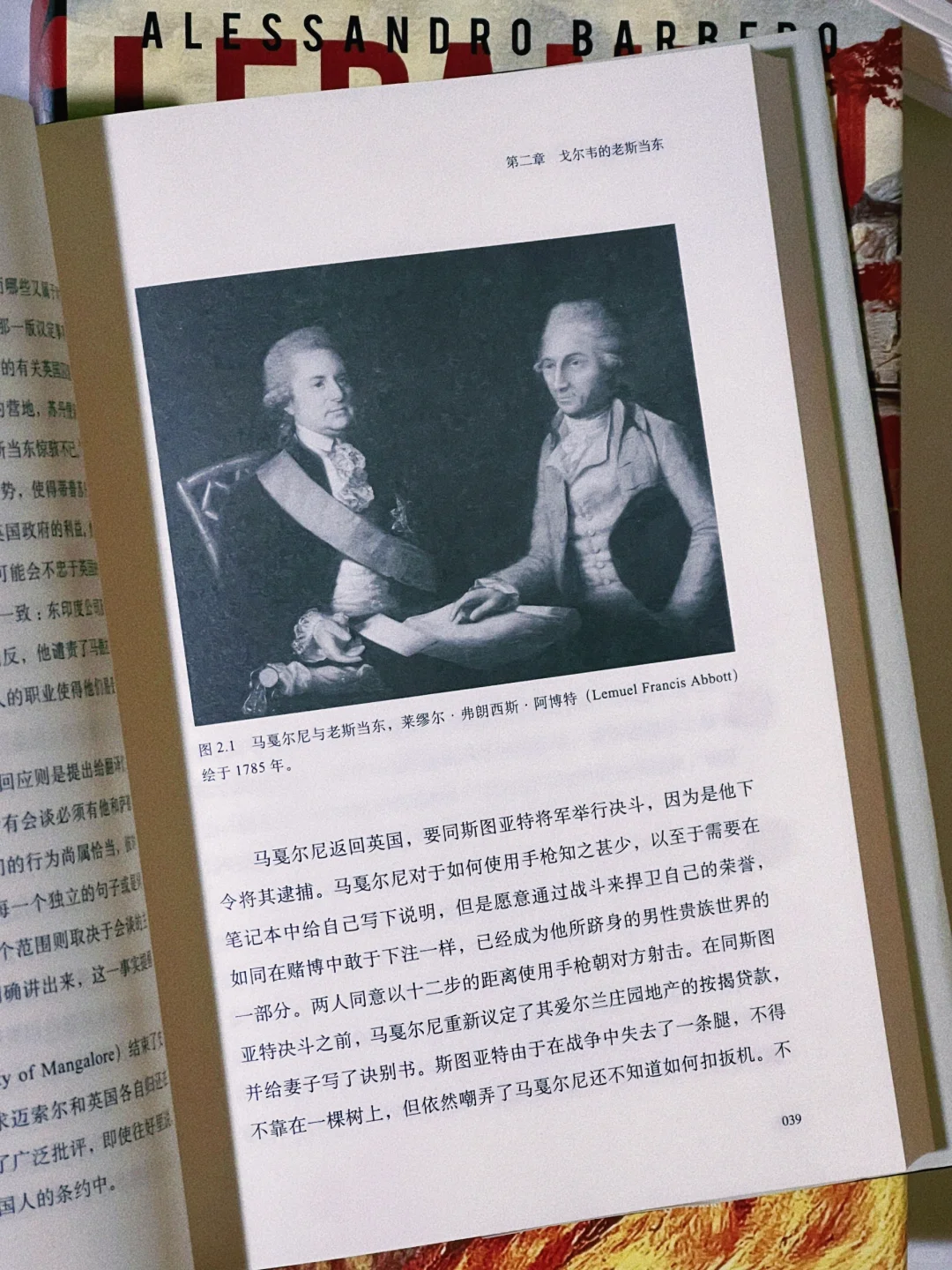

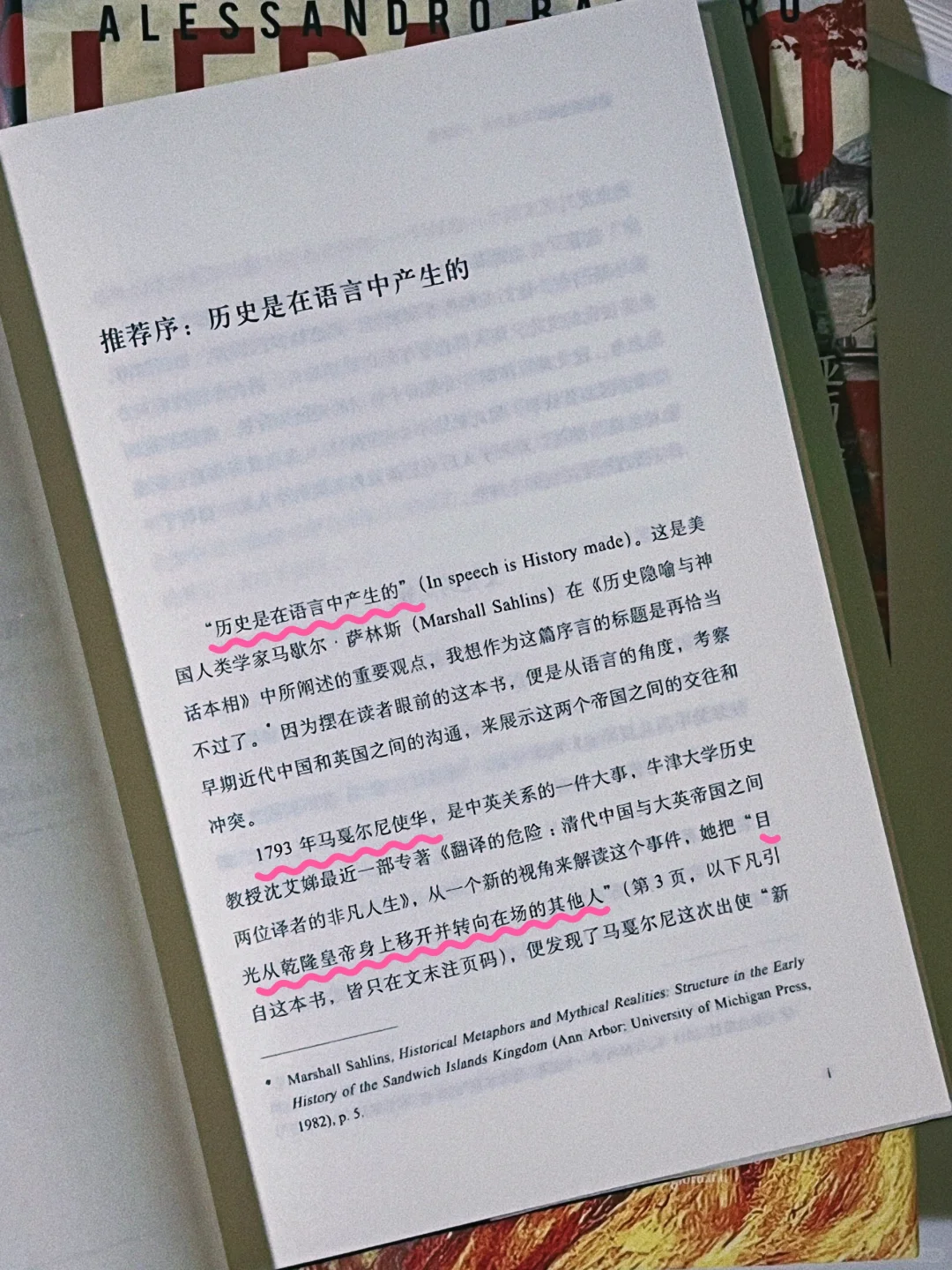

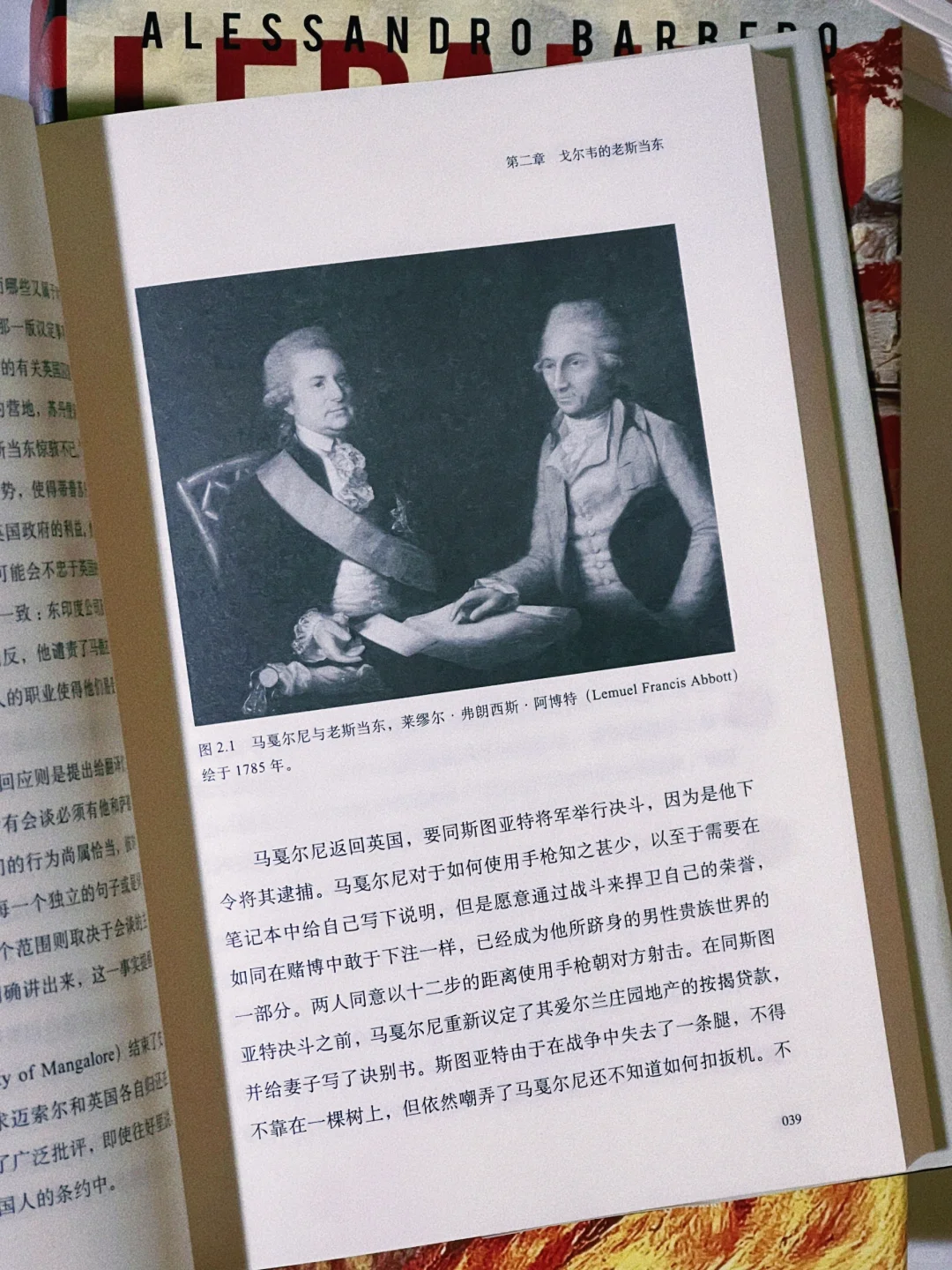

回到书里说的,马戛尔尼使团来会见康熙,声势浩大,这场会晤考验的是翻译的总和素质,康熙说的是满蒙汉语,而使团说的是意大利语,中华文字所蕴含的微言大义,意大利语的俚语,双方的文化差异,政治敏感,以及君王微妙的情绪变化,都为这场会晤的翻译工作增加了许多难度

.

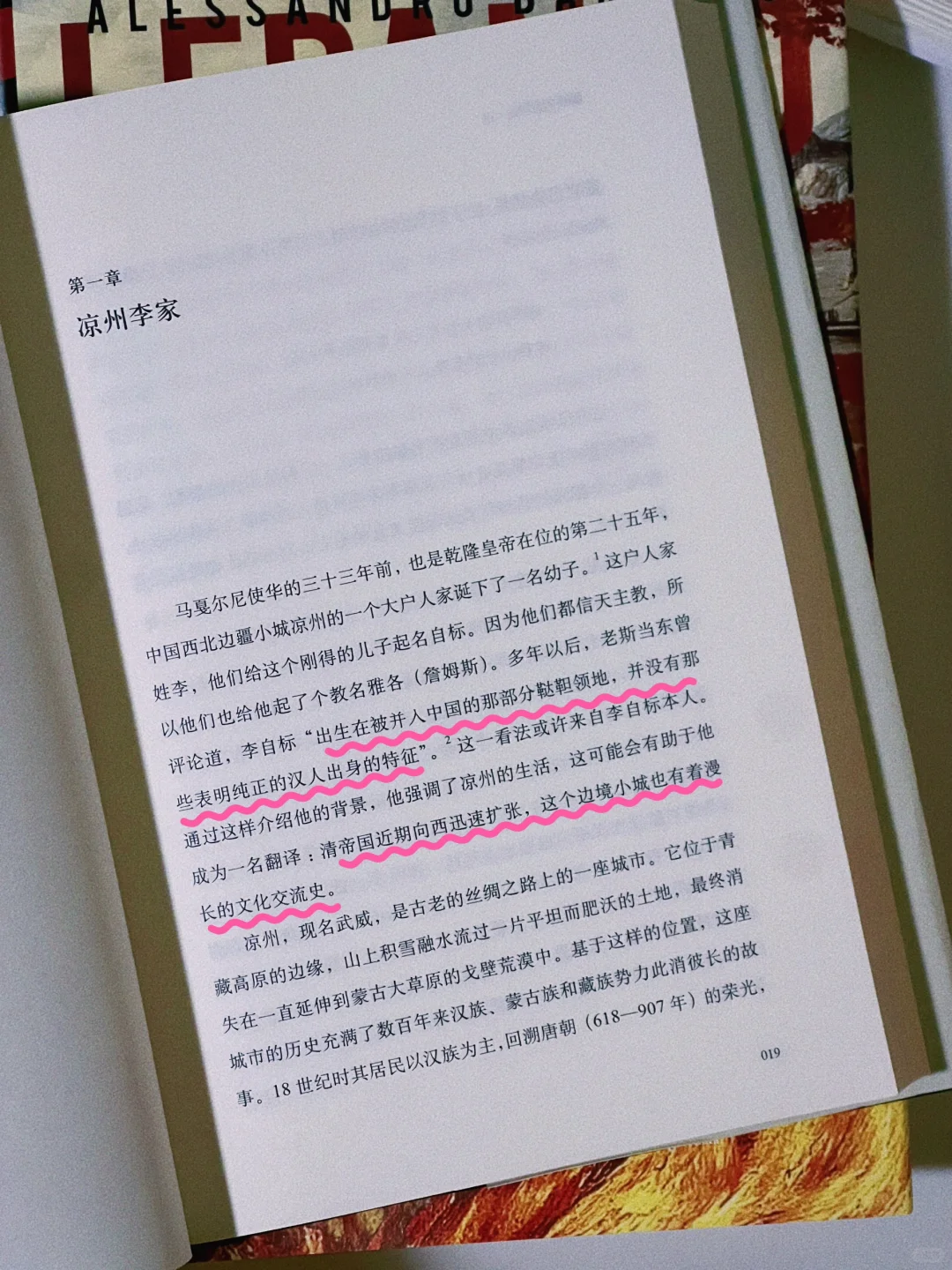

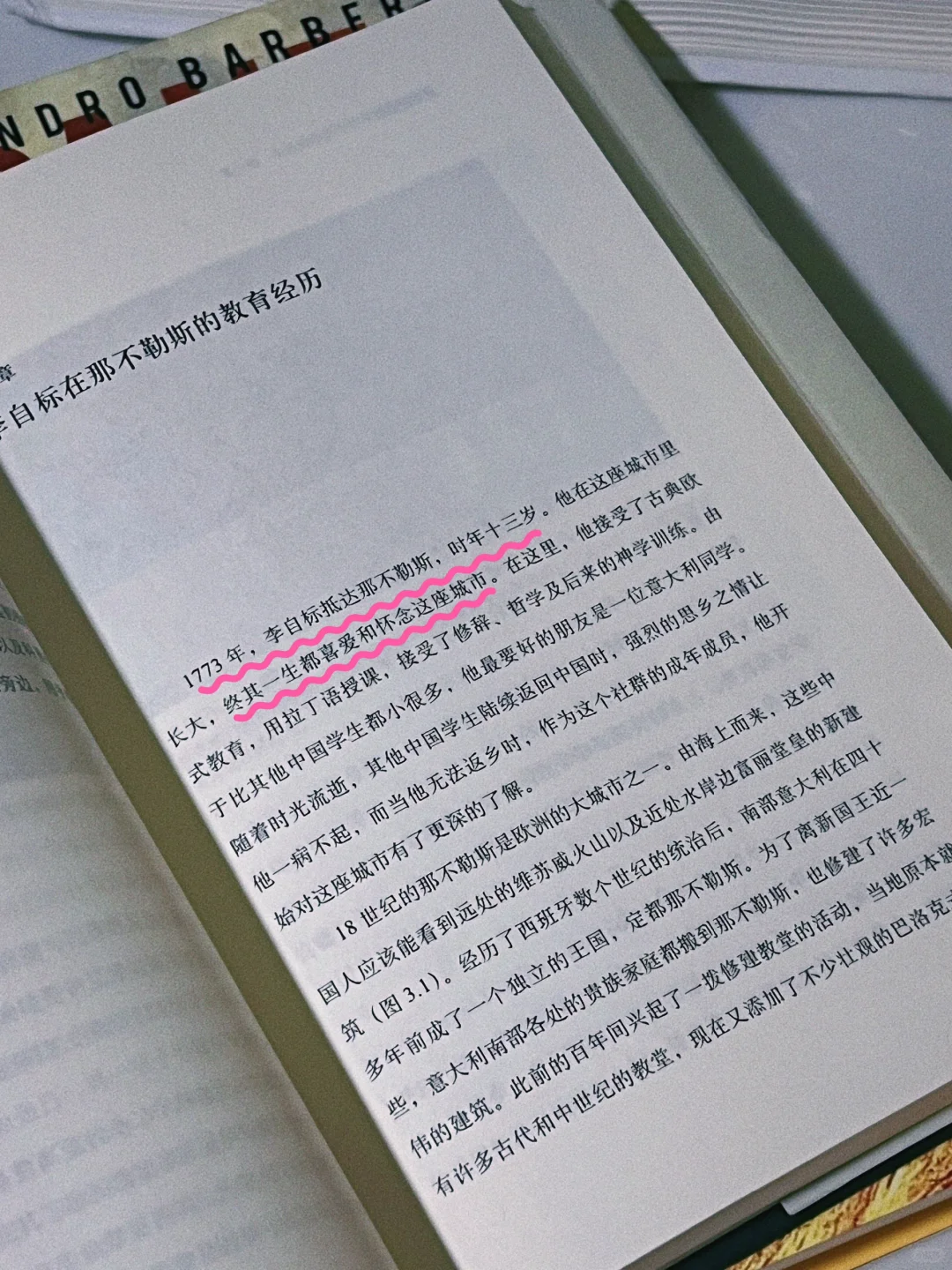

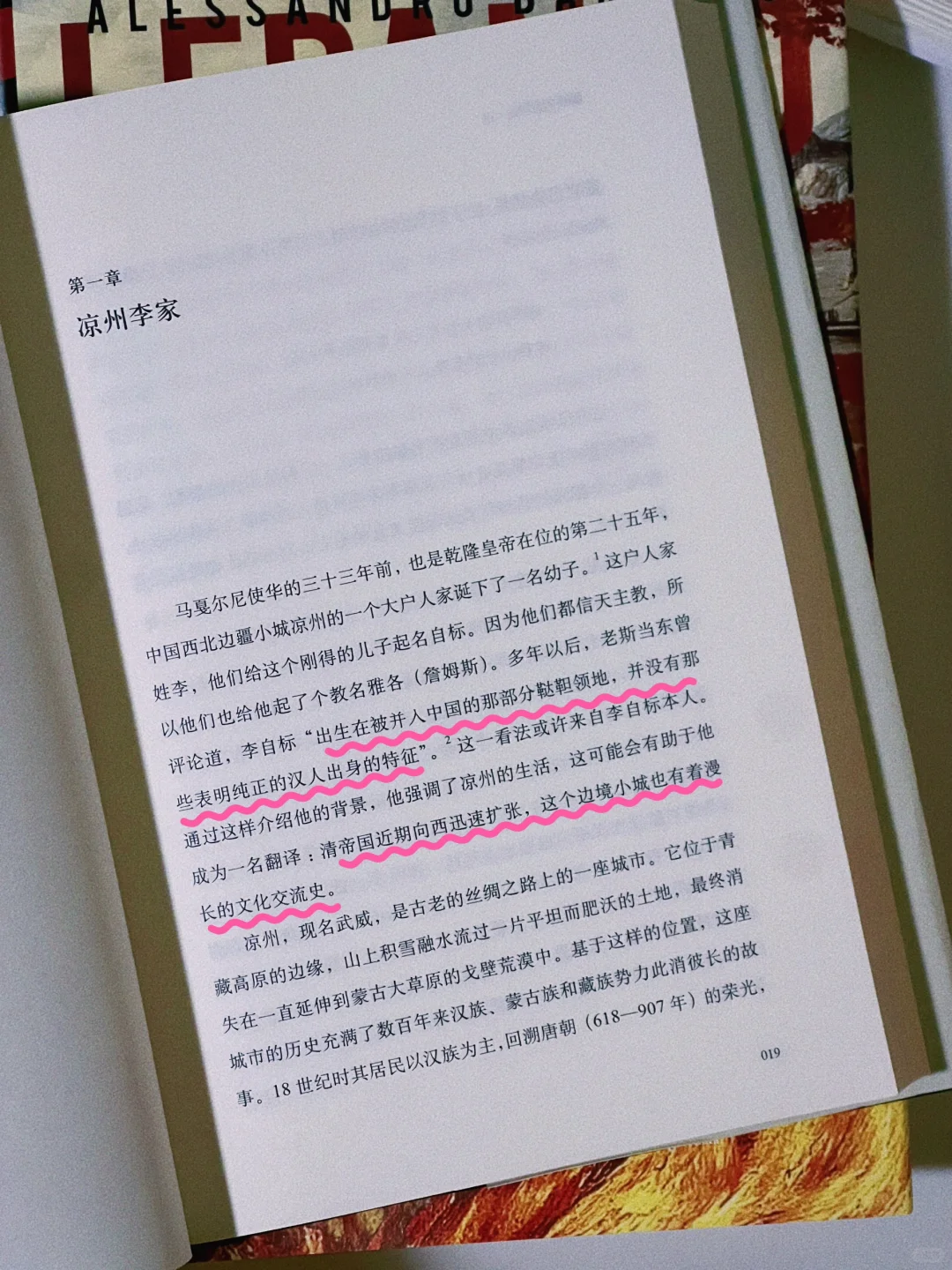

来自中国西北边区的天主教徒,曾在意大利那不勒斯接受神学训练,

凭借自己的努力和才华成为了翻译的李自标,担任会晤翻译

.

李自标在翻译过程中也面临了巨大的挑战和危险

他需要在保持对皇帝最大敬意的同时,准确传达马戛尔尼的意图和诉求,译者身份与忠诚的模糊性,译者因为能够与另一方共情,所以他们的忠诚往往显得暧昧不清,这种在边界左右游离的状态充满了危险性

.

李自标既是中国人,接受了欧洲文化的熏陶

既是天主教徒,又生活在儒家思想占主导地位的清朝社会

在翻译的过程中,也同样在社会中面临着身份认同的困境

.

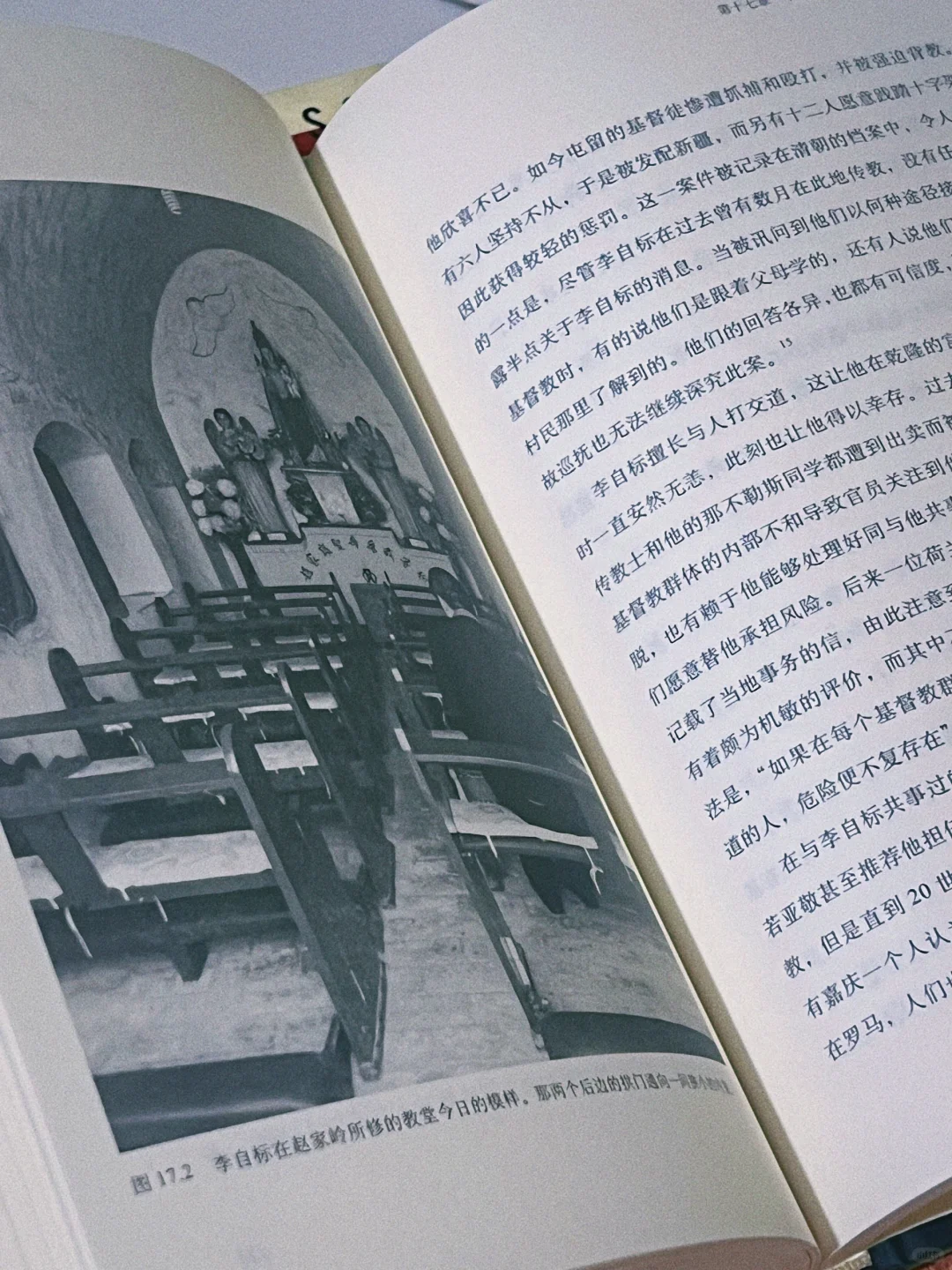

翻译结束后,李自标回到了欧洲继续深造。但清朝的闭关锁国,为他带来了无尽的苦难,这种苦难除了身份的认同外更多的是对家国的忠诚度体现

.

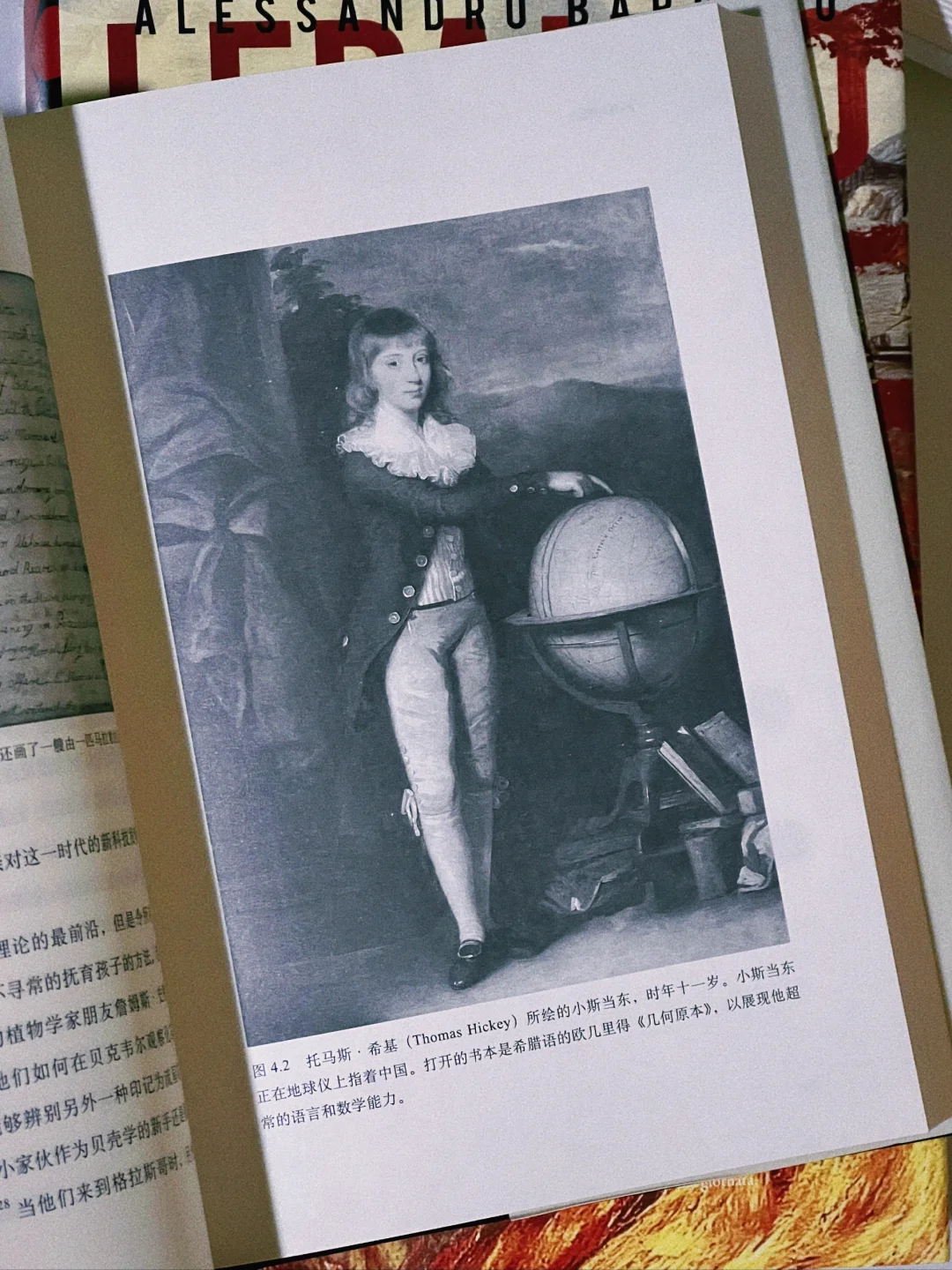

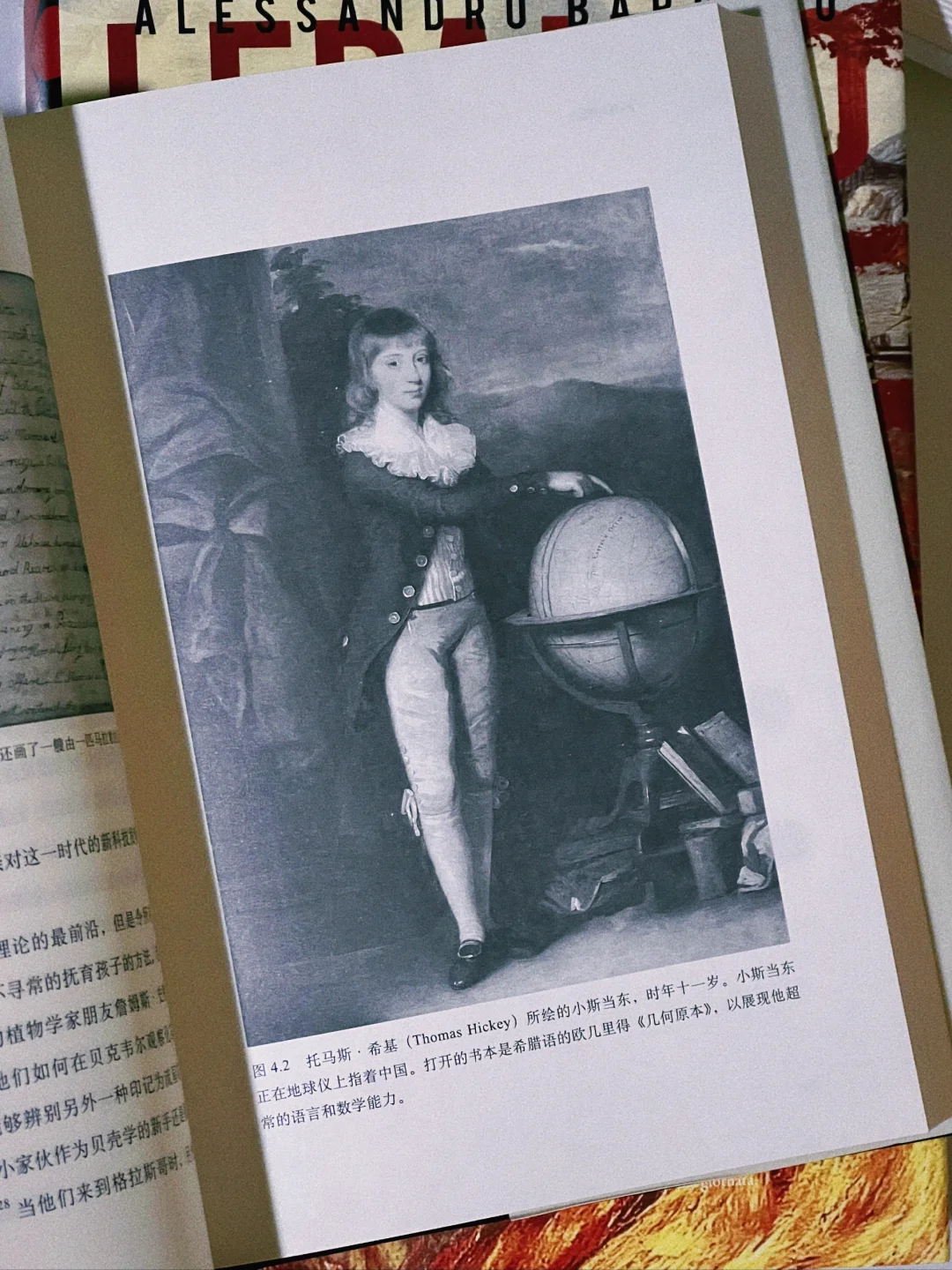

小斯当东从欧洲的视角,又阐述了另一种文化的可能性,小斯当东成为了杰出的政治家和资本家,不同的身份,不同的文化赋能,不同的结局

.

从其他的视角来会看整个清朝,见微知著

“翻译的危险”,事关大国外交,但最终竟阴差阳错地危及一位无辜小民的个人性命

.

家国之下,大时代的变化裹挟着每一个小人物

.