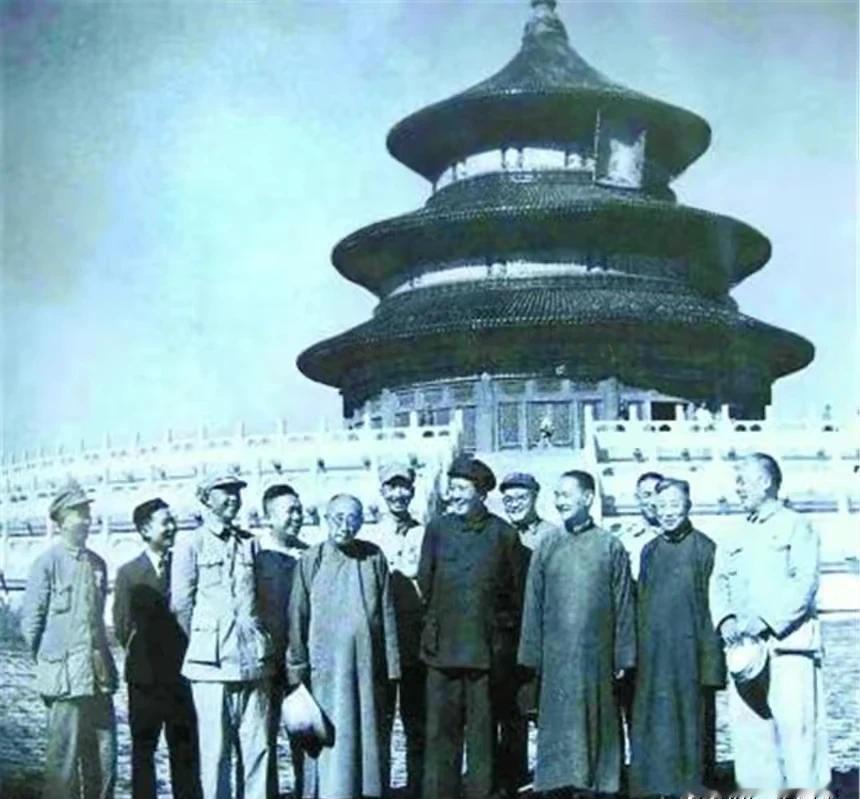

1949年9月,大清官员陪同毛主席游玩天坛,突然毛主席问大清官员:“见过几次慈禧太后、她摆不摆架子。”大清官员的回答绝了。 **历史的回响:在天坛的邂逅** 时光回溯到1949年的那个金秋,新中国即将在晨曦中诞生,整个国家都沉浸在一种前所未有的期待与激动之中。就在这历史性的转折点上,毛泽东主席,这位即将引领亿万人民走向新生活的伟大领袖,选择了一个特别的地方,与几位志同道合的老革命家以及两位来自清末的学者——张元济与陈叔通,共赴一场意义非凡的游览。 天坛,这座承载着数百年皇家祭祀记忆的古老建筑群,在秋日的阳光下显得格外庄严而宁静。它不仅是古代帝王祈求风调雨顺、国泰民安的圣地,更在那一刻,成为了新旧交替、思想碰撞的见证者。 漫步于天坛的青石板路上,毛主席与众人边走边谈,话题自然而然地引向了那段波澜壮阔的历史长河。当话题转至清朝末年,毛主席不经意间向张元济提出了一个问题:“您是否曾亲眼见过慈禧太后?”这个问题,看似简单,实则蕴含了深邃的历史意涵,仿佛是在探寻一个时代的背影,一个即将落幕的王朝的最后一抹余晖。 张元济,这位清末民初的著名学者、出版家,以其深厚的学识和敏锐的洞察力闻名于世。面对毛主席的提问,他并未直接回答“是”或“否”,而是以一种近乎诗意的语言,缓缓道出了自己的所见所感。他说:“慈禧太后,那是一个时代的符号,她的身影虽已远去,但她的影响却如同这天坛的松柏,历经风雨,依旧屹立不倒。” 张元济的回答,不仅巧妙地避开了直接回答问题的陷阱,更以一种高屋建瓴的姿态,对慈禧太后及其所处的时代进行了深刻的剖析和反思。他的言辞之间,既有对历史的敬畏,也有对未来的期许,让在场的每一个人都为之动容。 “历史是最好的教科书。”毛主席听后,不禁感慨道。这句话,简短而有力,它不仅仅是对张元济回答的回应,更是对整个中华民族历史经验的深刻总结。历史,就像一面镜子,让我们能够从中看到自己的过去,也让我们能够从中汲取智慧和力量,去创造更加美好的未来。 站在天坛的祈年殿前,望着那历经沧桑却依然巍峨的建筑,毛主席和众人仿佛穿越了时空的隧道,与那些曾经在这片土地上生活过、奋斗过的先辈们进行了一场跨越世纪的对话。他们谈论着国家的命运、民族的未来,以及每一个普通人在历史洪流中的位置和作用。 就这样,在天坛这片充满历史底蕴的土地上,一场关于过往与现在的对话,一次心灵的交流与碰撞,悄然上演。它让我们看到了历史与现实的交融,感受到了不同时代人物之间的情感共鸣。而这一切,都源自于那份对美好人性的追求与向往,对亲民作风的坚持与传承。在毛主席那和煦的笑容里,藏着一份不易察觉的谦逊,仿佛春风拂面,却又不失力度。当陈老先生的话语间不经意流露出赞颂之意时,毛主席连忙以摆手示意,那动作里满是对过誉之词的婉拒,他轻声细语地说:“陈老啊,您这赞誉我可担待不起,咱们得时刻铭记鲁迅先生那振聋发聩的警示——‘捧杀’之险,不可不防。”这番话,简短却深刻,让人不由得对毛主席那份难能可贵的自知之明与谦逊品格肃然起敬。 此刻,会场的一角,一位身影显得格外引人注目,那便是陈明仁将军。他的眉头紧锁,眼神中透露出一丝不易察觉的忧虑。这位曾在国民党军中摸爬滚打多年的老将,如今虽已投身人民军队的怀抱,但转型之路并非坦途,周遭不时传来的猜疑目光,如同冬日里的寒风,让他不禁打了个寒颤。 陈明仁的过往,是一部充满传奇色彩的篇章。自1925年踏入黄埔军校的大门起,他的命运便与国家的命运紧密相连。北伐的烽火中,他英勇无畏,屡建奇功;国民党军中,他更是步步高升,直至担任第88师师长,胸前佩戴着青天白日勋章,那是对他过往战功的最好证明。然而,历史的洪流总是滚滚向前,1949年的春天,在长沙的城楼上,陈明仁做出了改变他一生的决定——起义,他选择了与人民站在一起,共同迎接新中国的曙光。