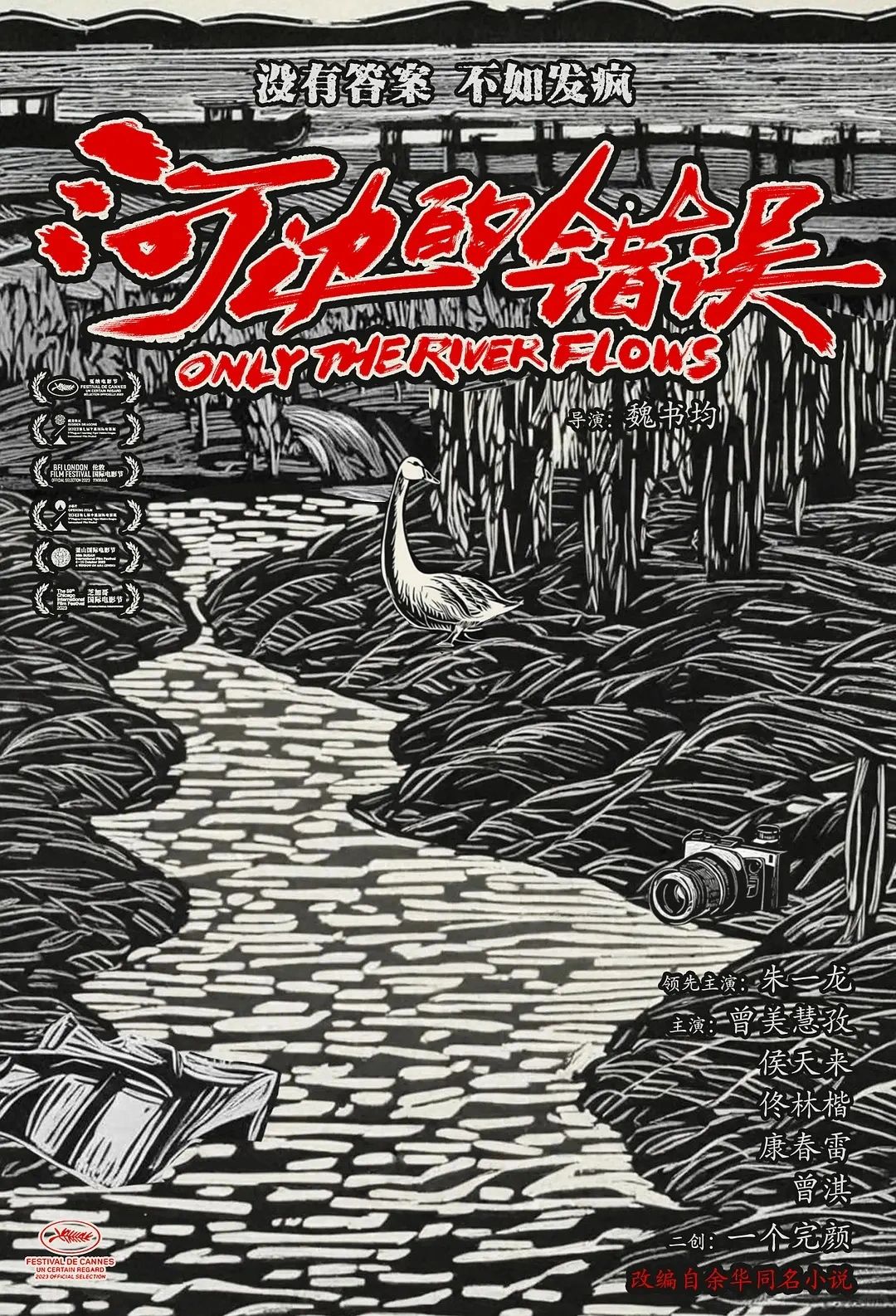

电影没有流畅的叙事秩序,导致《河边的错误》并不具备大众层面的观赏性。

与观众的二元关系也不同于其他电影的拿来主义,而是激发观众的自反性,即没有答案,自我思考。

就像导演在电影中插入的迷影元素一样,这是导演对电影的自我反思。

为什么电影没人看了,电影的招牌为什么轰然坠地了,摄影机为什么着火了。

这些情节不需要观众去理解,因为这是魏书钧的思考,观众所做的思考是信任危机、人性异化、定义疯子,以及什么导致了河边的错误。

这种自反性是建立在颠覆电影文本的传统时空构建规则上,以真实和虚构的双重时空秩序,以及叙事的不连贯引发观众的注意。

导演确实引起了观众的注意,后半部分看起来有些混乱,没有直给的叙事也在强制引导观众介入电影中积极思考,只是这种强迫容易让观众逆反。

本来观众是被动接受,一下子变成了被推着主动介入,电影与观众的二元关系也有“电影-观众”变成了“电影-观众-电影”。

换句话说,观众看完电影后需要在脑海中脑补出一部电影,这无疑是一件费心费力的事,《河边的错误》的评论两极化由此而来。

导演想要利用戏中戏的叙事结构完成一次观众和电影的双重自反,从而在凝视到关注的螺旋结构中形成对自身乃至对观众的反思和批判。

可导演恰恰忽略了很重要的一点,那就是观众的感受。

观众是否愿意跟着导演一起思考,观众看电影的诉求是什么,观众对魏书钧这种作者性的东西是否熟悉。

导演以自我为中心来搭建电影,注定了河边的错误 是小众的产物,喜欢者,奉若神明,多重解读,讨厌者,弃如敝履,浪费票钱。