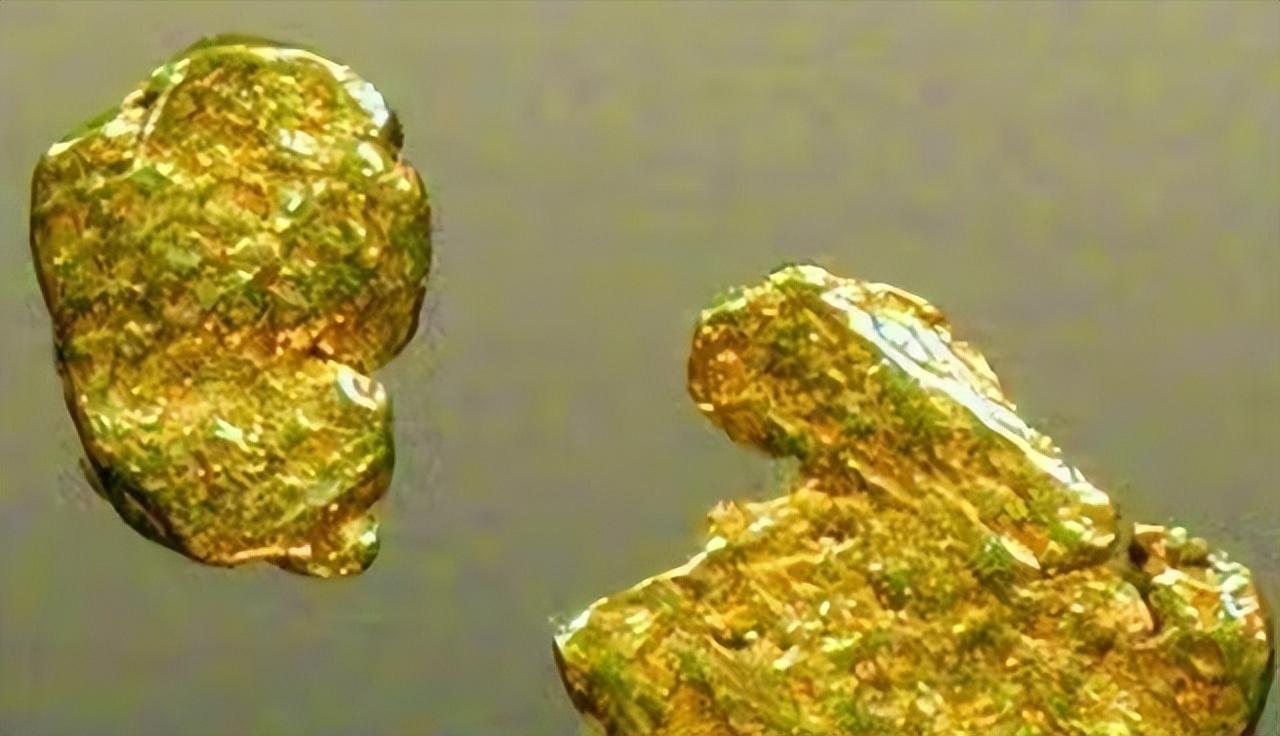

1980年,沈阳妇女黄淑珍带着3斤黄金来银行兑换。工作人员一眼就看出来她拿来的是纯度很高的工业黄金,立即就引起了警惕。 1980年4月15日清晨,沈阳街头薄雾未散。 中国人民银行沈阳分行二号柜台前,一位佝偻老妇怀中紧捂的碎花布包突然散开,里面竟装着三斤沉甸甸的黄金。 银行职员唐森心头猛地一跳:“这哪是祖传首饰?分明是机器切出来的工业金砖!” “同志,俺家祖传的金疙瘩,换点钱看病。” 黄淑珍枯瘦的手指死死攥着布包,浑浊的眼睛扫视着大厅。 她刻意压低嗓音,生怕别人听见似得。 唐森不动声色接过金砖。 指尖触到冰凉的金属刹那,职业本能炸响警钟。 纯度超90%的工业金,边缘齐整的机械切口,绝非民间流通之物。 他面上堆起笑纹:“大娘,这么大块头得验明正身。您稍坐,我请经理来掌掌眼。” 经理张德福到场时,黄淑珍额角已沁出汗珠。 “三斤整!” 磅秤数字跳出的瞬间,张德福心中雪亮。 他故意提高声调:“按市价两万三!可咱行里现金不够...要不您开六个存折分批取?” “不用!现在就要钱!” 黄淑珍猛地起身,布包却被唐森顺势按住。 顿时,玻璃门外警灯闪烁。 两名便衣跨进门,控制住她:“跟我们走一趟吧。” 审讯室里,当刑侦队长甩出金砖照片时,黄淑珍瘫软在地嚎哭:“是庆昌逼我的!他说切一小块试试水...” 在1961年3月18日,沈阳615造币厂澡堂里,生产科副科长关庆昌赤膊哼着小曲,跟工友们插科打诨:“今儿个澡堂子够热乎!” 众人哄笑间,谁也没注意他悄悄溜向后门。 夜色吞没厂区时,关庆昌雨衣下藏着羊角锤和麻绳。 他撬开库房砖墙的动作娴熟如拆自家门锁,木箱裂开的脆响惊飞夜鸟。 “五十斤!” 在摸到金锭的刹那,他喉结滚动着咽下唾沫。 次日清晨,关庆昌脖颈贴着膏药出现在车间。 “澡堂烫掉层皮!” 他龇牙咧嘴地解释走路姿势,工友们纷纷递上药膏。 可没人想到,那晚他扛着半扇猪的重量穿越厂区,把金砖埋进院里歪脖子树下。 “爹!娶媳妇咋不摆酒?” 儿子新婚夜抱怨道。 关庆昌往红包里狠塞一把钞票,眼神阴鸷:“败家玩意儿!以后喝西北风啊?” 黄淑珍蹲在灶台边啃窝头,瞥见丈夫摩挲铁盒的指节发白,盒里躺着半块金砖。 十九年来,这对夫妇活成行走的墓碑。 住漏雨的平房,穿补丁摞补丁的衣裳,连儿子满月酒都躲在玉米地里啃凉馍。 “你们守着金山要饭吃?” 老父亲举着拐杖砸向铁盒,“我关家世代清白,丢不起这人!” 铁盒滚进炕洞的火光中,老人突发脑溢血倒在尘埃里。 关庆昌跪在灵前三天没挪窝,指甲抠进青砖缝里渗出血。 1978年,关庆昌在废品站听见广播:“国家上调黄金收购价!” 他连夜刨开冻土,用电锯切开金锭。 他对着电锯嘶吼:“切三斤,就三斤!” 锯齿咬进金体的闷响中,黄淑珍突然尖叫:“你想害死全家吗?!” 命运的讽刺在1980年4月应验。 当黄淑珍攥着金块冲向银行,关庆昌正在家擦拭新买的假牙。 他哼着《东方红》等妻子归来,却等来破门而入的刑警。 “黄金在哪儿?” 队长踢开炕洞,腐烂的木箱里金砖幽光森然。 关庆昌突然狂笑,而金牙在审讯灯下闪过冷光:“我算尽机关,没算到银行里能人多啊!” 法庭上,黄淑珍的供词撕开最后遮羞布:“他原是抚顺警备队的文书,就爱摸枪杆子...建国后分到造币厂,天天看金子流水似的过手...” 旁听席哗然。 审判长敲响法槌时,关庆昌突然暴起撞向被告席! 法警死死按住他抽搐的身体,他喉咙里挤出野兽般的嗬嗬声:“我本可以...在抚顺当少爷的...” 法槌最终落下,主犯关庆昌死刑,从犯黄淑珍死缓。 当警车驶过615造币厂,老工人们指着高墙叹息:“那堵墙他钻了十九年,终究没钻出良心。” 黄金铸成枷锁,贪婪蚀骨销魂。 关庆昌夫妇用十九年提心吊胆,换来两具镣铐,用半生苟且偷生,葬送三代人清誉。 这出荒诞剧印证了老话,人若赚得全世界,赔上性命有何益? 当金光化作手铐的寒芒,方知最珍贵的从不是金砖,而是夜半敲门时,不必心惊的坦荡。 主要信源:(微信公众平台——50岁老太带着一袋黄金去银行,换成钱后,员工给她倒了一杯水让她...)