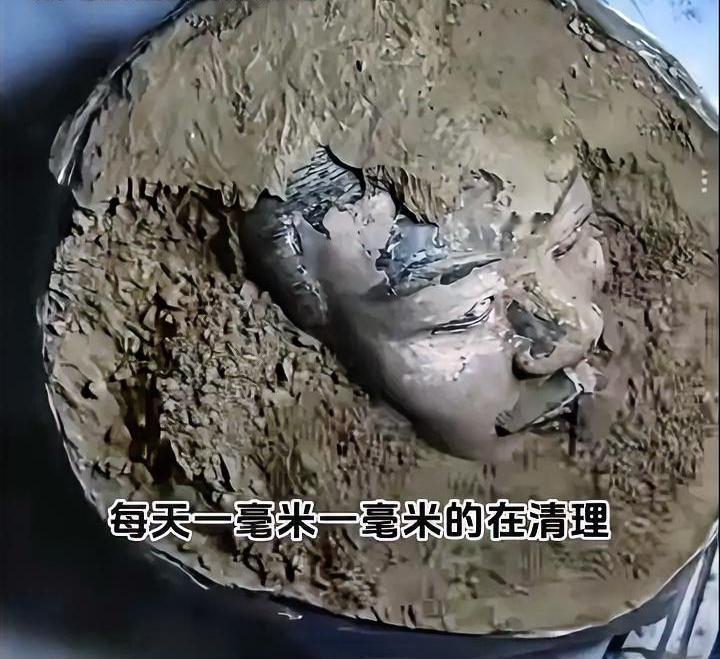

谁能想到,放弃中国国籍、在伦敦街头捡了二十年破烂的“叛国者”,竟是藏着六万个国之重器的无名英雄? 伦敦东区的旧货店里,穿发白夹克的华人老头总在瓷器堆里翻找。他捏着卷皱的英镑问价时,开裂的皮鞋尖蹭过柜角,露出磨平的胶底。 店员记得他买过缺角的明朝笔筒,二十英镑,还砍了半天价。“赵先生,倒腾这玩意儿能赚多少?”他笑:“够吃饭就行。” 没人知道这“够吃饭”的营生背后,是伦敦郊外庄园里十二间阁楼的木箱——从地板摞到天花板,撬开时棉絮裹着的青铜器泛出绿锈。 1991年春天的律师电话像把钥匙,捅开了维多利亚式老宅的尘封往事。姨妈临终前只说“房子留给你”,没提阁楼那堵剥落墙皮后,藏着曾外祖父伍廷芳的百年心事。 清末公使伍廷芳当年看着列强抢走文物,一件件赎回来,想着总有一天送回家。军阀混战里,这些宝贝成了烫手山芋,从母亲传到姨妈,一藏就是半个世纪。 赵泰来蹲在阁楼数了三天,青铜器、唐宋瓷器、书画玉器从指缝间流过,数到最后,他把画家梦揉成纸团——请专业团队清理要两百万英镑,卖一件就可能被古董商盯上,只能自己干。 四十岁的人,跑去旧货店买二手工具,戴手套拆木箱时,绸缎朽得一碰就碎。他揣着面包去大英博物馆,隔着玻璃学清理铜锈,回来用棉签蘸酒精擦,一擦就是半夜。 夜里睡在文物堆里,军大衣裹着明成化斗彩鸡缸杯。没钱买防潮蜡纸时,他就去街头画肖像,十英镑一张。记者拍他皲裂的手捏炭笔,写《落魄华人艺术家》,没拍到手心里刚蹭上的古瓷釉彩。 最难的是让宝贝“回家”。他不敢一次运太多,注册空壳公司当法人,每次几十个箱子报“艺术品展览”。1995年第一批到香港,他蹲在码头看木箱上的易碎标签,突然哭了——那标签像块补丁,贴在文物离家百年的伤口上。 “您这些瓷器挺值钱吧?”海关人员拍他肩膀。他抹把脸:“不知道,我就是个跑腿的。”这话他说了二十年,直到2006年最后一箱文物离港。 国家文物局的人问他要什么,他说:“给姨妈立个碑,名字别写错,陈金凤。”简报送到国务院,领导批“建国后最大规模民间回归”,他摆手:“别宣传,伍家做的孽——当年护不住,现在送回来是本分。” 2018年广东老家的小展览上,讲解员小姑娘问:“赵先生,一辈子就干这一件事,后悔吗?”他盯着那匹缺腿的唐三彩马——当年他用胶水粘的,没补金,舍不得钱。“六万三千件,一件没少。”他说。 伦敦旧货店店员后来听说老头是“国宝英雄”,直撇嘴:“他买那笔筒才二十镑,真懂行能这价?”故宫专家却在展柜前叹气:成化官窑,口沿缺角还留着胶水印,市场估价一百二十万英镑。 那些年他捡的“破烂”里,有蜡纸裹着的宋瓷碎片,有装修复工具的旧木箱,还有画肖像时用秃的炭笔。有记者翻出当年那篇《落魄华人艺术家》,照片里他捏炭笔的手,正映着身后阁楼漏下的光——光里,明成化斗彩鸡缸杯在军大衣上泛着暖黄。 如今文物在故宫、国博摆着,说明牌写“赵泰来捐赠”,他一次没去看过。记者追到他家院子,见他正给花浇水,水流慢悠悠渗进土里。 “东西回家了,就行。”他把空水壶放回墙角,客厅门没关严,挂着幅年轻时候画的伦敦街景。画里旧货店的招牌被雨打湿,模糊成一片灰,倒像此刻他鬓角的白霜。