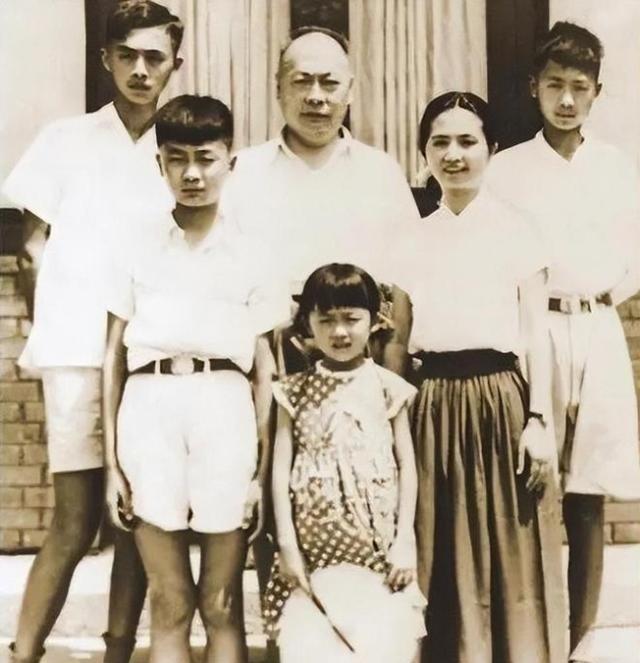

1974年6月10日,朱老总唯一的儿子去世。朱老总得知后,沉默了许久,哽咽地批评妻子康克清道:“你们这样做是不对的!” 朱琦出生在1916年,那时候朱德还在滇军当旅长。孩子刚出生,右耳际有一根细细的“拴马柱”——就是个小肉瘤,朱德一看高兴坏了,给取了个小名叫“保柱”。为啥叫这名?那个年代兵荒马乱,婴儿夭折率高,当爹的就图个吉利,希望能保住这个孩子。 可惜,“保柱”保住了自己,没保住亲娘。生母萧菊芳在朱琦不到3岁时就病逝了。紧接着,朱德为了寻找救国救民的道路,远赴欧洲勤工俭学,后来又投身南昌起义、上了井冈山。这一走,父子俩就是天各一方。 这一别,就是整整20年。 当父子俩1937年在延安团聚时,朱琦已经是个20多岁的小伙子了。当时是周恩来总理费尽周折,通过地下党在国民党的部队里把被抓壮丁的朱琦给“捞”出来的。 见面那天,朱老总没有像电视里演的那样抱头痛哭,他只是走上前,伸出粗糙的大手,摸了摸儿子的右耳。当摸到那根熟悉的“拴马柱”时,这位钢铁硬汉的声音哽咽了:“是,是我的儿子,没错……” 好不容易团聚了,按理说该让儿子享享福了吧?并没有。 朱老总的爱,是那种“把你扔进熔炉里锻造”的爱。他直接把朱琦送进了中央党校,后来又送去了抗日前线。朱琦在战场上腿部中弹,落下了终身残疾,但这并没有让他从父亲那里得到任何特权。 解放后,朱琦被分配到石家庄铁路局工作。当时铁路局的领导一看,哟,这是总司令的儿子,哪敢怠慢?想给他安排个管理岗位。 朱老总知道后,直接一个电话打过去:“他不懂技术,怎么管人?让他从最基层干起!” 于是,堂堂三军总司令的儿子,成了一名铁路练习生。从烧煤的司炉工干起,那是真累啊,在大夏天的火车头里,光着膀子挥汗如雨,满脸煤灰,谁能认出这是“皇亲国戚”?后来朱琦靠着自己的本事,一步步考上了副司机、司机。 咱们现在常说“富二代”、“官二代”,你看看朱琦,这才是真正的“红二代”的样板。他在铁路系统干了一辈子,甚至在很长一段时间里,身边的工友都不知道他的父亲是谁。 1974年,那是个特殊的年份。大环境动荡不安,朱琦因为之前的政治运动受到了不小的冲击,身体状况一直不太好,心脏病时常发作。 6月10日那天,朱琦在家中突然发病。因为发病太急,还没来得及送到医院,人就走了,年仅58岁。 这不仅是白发人送黑发人,更是连最后一面都没见着的终身遗憾。 家人之所以瞒着朱德,是怕他88岁的高龄承受不住打击。毕竟那时候,朱老总的身体也已经是风烛残年。但正如朱老总自己说的:“你们不告诉我,是不对的。” 在他看来,作为一个父亲,送儿子最后一程是天经地义的权利;作为一个唯物主义者,生老病死本是常态,不需要这样的“保护”。 而在处理儿子后事这件事上,朱老总再次展现了他那令人敬畏的原则性。 朱琦走了,儿媳赵力平孤身一人在天津,还要拉扯几个孩子。组织上考虑到朱老总身边缺人照顾,加上赵力平丧夫之痛,便提议把赵力平调回北京,既能照顾朱老总,也能一家团聚。 这在任何人看来,都是合情合理、充满了人道主义关怀的安排。 但朱老总拒绝了。 他把赵力平叫到跟前,语重心长地说:“不要为了我个人去调动工作,你在天津工作了这么多年,群众基础在那里,还是要留在那儿为天津人民服务。” 这种“无情”,恰恰是大爱。 说到这儿,不得不提一段有些沉重甚至敏感的往事,但这恰恰能印证朱家门风的硬度。 1983年,也就是朱老总去世7年后,正好赶上全国“严打”。朱老总最小的孙子朱国华,因为在天津触犯了法律,被判处死刑。 当时社会上流言四起,有人说康克清大姐肯定会去求情,毕竟这是朱家的一条根啊;也有人说,看在朱老总的面子上,这命肯定能保住。 结果呢?康克清大姐对此只说了一句话:“王子犯法,与庶民同罪。” 她没有给任何领导打招呼,没有动用任何特权去“捞人”。甚至在孙子被执行死刑后,她对身边的工作人员说:“老总是老总,他是他,他做错了事,就该自己承担。” 这就是老一辈革命家。他们的心不是铁打的,也是肉长的,也会疼。但在大是大非面前,那根脊梁骨比钢铁还硬。 回到1974年的那个夏天。 朱琦去世后,朱老总的身体肉眼可见地衰弱了下去。虽然他嘴上不说,依然坚持工作,坚持会见外宾,但身边的秘书和警卫员都看得出来,老总常常一个人坐在沙发上发呆。 那是他唯一的儿子啊,是他愧对了20年的儿子。 1976年7月6日,朱德委员长也走完了他波澜壮阔的一生,享年90岁。 在临终前,这位掌管过千军万马的元帅,留下的遗产清单简直“寒酸”得让人落泪:他没有给子孙留下一分钱存款,2万多元的积蓄全部作为党费上交了组织。 他对孩子们说:“我死后,你们没有什么遗产可分。我读过的马列著作、毛主席著作,你们可以拿去学习,这就是我留给你们的财富。”