宁跟讨饭的娘,不跟当官的爹,在张亮的儿子天天身上体现的淋漓尽致

父母离婚前,天天是妈妈寇静的“小尾巴”,早上背书包要帮着理衣领,晚上写作业要陪在旁边

2017年张亮寇静官宣离婚,当时天天刚满10岁。之前寇静全职在家,把天天照顾得无微不至——书包里的水杯永远是温的,校服领口没有一丝褶皱。《爸爸去哪儿》里他帮爸爸拿鞋子、哄哭的妹妹,被全国观众夸“小暖男”

离婚后,天天跟着张亮过,张亮是模特,经常飞巴黎、纽约走秀。家里只有阿姨做饭,天天的校服有时候翻遍衣柜找不到,早餐只能啃面包

2023年夏天,有媒体拍到天天和女友逛三里屯,染了浅金色头发,穿破洞牛仔裤,手里拎着奶茶。以前的“小暖男”不见了,取而代之的是染着头发、戴耳钉的少年

寇静离婚后偶尔会接天天小住,做他爱吃的番茄鸡蛋面,但大部分时间天天跟着张亮。张亮总说“孩子大了,该有自己的空间”,允许他染发、谈恋爱,认为是青春期的正常表现

为什么曾经的“小暖男”变成了现在的“叛逆少年”? ①妈妈的“细活”没人做了——以前天天的红领巾是寇静每晚叠好放在床头,现在他经常忘带,被老师说; ②爸爸的“自由”过了头——允许他染头发、谈恋爱,却没教他“分寸”,比如恋爱要注意什么,染发会不会伤头发; ③青春期的“缺爱”——有时候天天深夜发朋友圈,说“想妈妈做的番茄鸡蛋面”,张亮没看见,以为他只是饿了

其实很多离异家庭都这样,爸爸忙着赚钱,只能给孩子物质,不能给情感;妈妈虽然想管,却因为分开,不能天天在身边。天天的变化不是突然的,是每一次没吃到妈妈做的早餐,每一次找不到校服,每一次想跟人说“我难过”却找不到人的积累

不是爸爸不好,是他不知道怎么当“妈妈”,不是妈妈不爱,是她不能当“全职妈妈”了

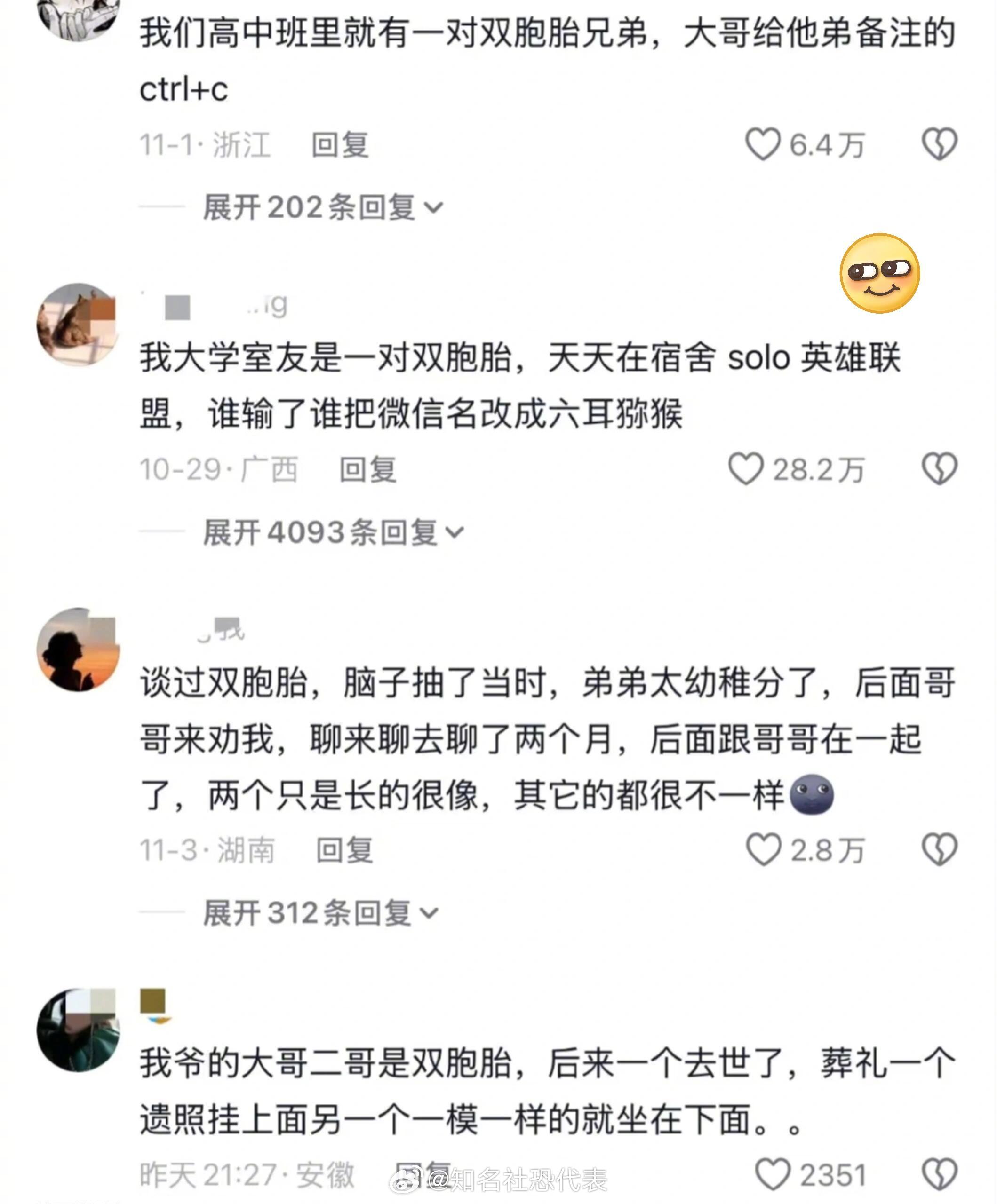

有个高赞评论说“我爸妈离婚后,我爸只会给我钱,我妈只会哭,我现在也染了头发,不是叛逆,是想让他们注意我”,这话戳得人心疼。我觉得这话没说错,孩子的叛逆从来不是为了“反”谁,是为了“找”谁——找那个曾经把他捧在手心的人

要我说,离婚不是错,错的是父母把“分开”变成了“切断”。要是张亮能多问一句“天天,你今天开心吗”,寇静能多留一晚帮他理理书包,天天可能还是那个会帮人拿鞋子的小暖男。毕竟,孩子要的从来不是“当官的爹”或“讨饭的娘”,是“有人管着的温度”

你觉得离异家庭的孩子,最需要的是爸爸的“自由”还是妈妈的“细致”?

静水

我正走在离婚的路上,不知道自己的选择是对是错,但是,人一生中总会在某一时刻长出一颗爱自己的❤

用户10xxx69 回复 11-29 04:43

同