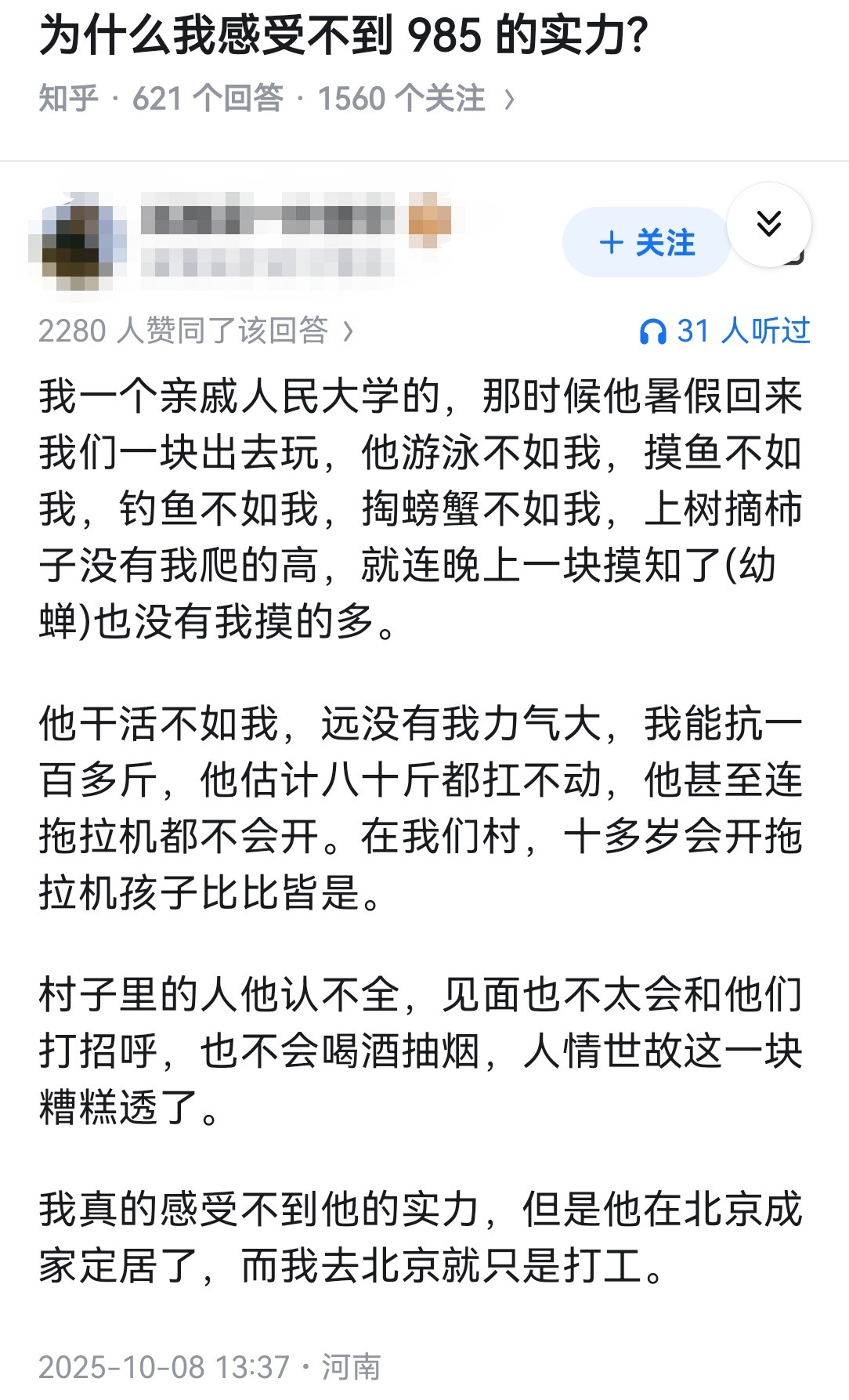

我一哥们, 拼死拼活考了个外地的985,就为了毕业进上海的公检法。 结果去面试,推开门,傻眼了。 好家伙,一屋子全是上海政法的。 那个瞬间,我突然就懂了什么叫“圈子”,什么叫“主场优势”。 根本不是你不够优秀的问题。 是人家压根儿不跟你玩儿同一套游戏规则。 这哥们当年高考可是我们县城的理科状元,考上的985法学专业在全国都是排得上号的。为了进上海公检法,他从大一开始就没松过劲,司法考试一次性高分通过,研究生又考回了上海的一所名校,论文还拿过省级奖项。面试前他跟我吹,说自己的硬实力绝对够打,就算有竞争,也没怕过谁。可推开门看到那间屋子的瞬间,他说自己后背唰地就凉了——面试官里有两个是上海政法的校友,考生之间聊的都是“某某老师带的实习”“某某单位的师兄师姐”,这些话题他插不上一句,像个局外人。 后来他才知道,上海政法跟本地公检法系统的合作早就根深蒂固了。本地院校的学生大三就能通过学校渠道进法院、检察院实习,跟着前辈跑案子、熟悉流程,甚至提前接触到面试的核心考察点。他认识的一个上海政法的考生,面试前已经在目标单位实习了大半年,面试官里有两位是他实习时的指导老师。你说这种情况下,光靠笔试分数和一纸文凭,怎么拼? 这不是说上海政法的学生不优秀,而是他们从一开始就站在了更靠近目标的赛道上。我哥们说,面试时面试官问的“如何处理本地复杂民事纠纷”“怎样协调社区与政法系统的联动”,这些问题都需要对上海本地的社情民意、工作流程有深入了解,而这些恰恰是外地学生很难通过书本学到的。他准备的那些理论知识、全国性案例,在面试官眼里反而显得有些“水土不服”。 更扎心的是,面试结束后他跟一个上海政法的考生聊了几句,对方直言“我们老师早就跟我们说过,本地公检法更倾向招熟悉本地情况的学生,校友资源也能帮上不少忙”。这话听着刺耳,却戳破了现实——很多时候,所谓的“公平竞争”,背后藏着看不见的资源倾斜。你以为拼的是努力和能力,人家拼的是圈子和信息差。 有人会说,能力够强总能突围吧?可现实是,职场里的“圈子壁垒”从来都不是靠单点优势就能打破的。就像历史上那些门阀世家,不是后辈个个天赋异禀,而是家族积累的人脉、资源、规则认知,能让他们少走无数弯路。我哥们的经历,不过是把这种“隐形传承”搬到了现代职场。他的985文凭是敲门砖,却敲不开人家早已焊死的圈子大门。 难道外地学生就只能认命吗?我哥们后来没进成公检法,却凭着过硬的专业能力进了一家顶尖律所,现在做得风生水起。他说那段经历让他明白,所谓的主场优势,本质是资源的集中,而破局的关键不是抱怨规则不公,而是找到自己的优势赛道。你玩不过人家的圈子游戏,就换个不需要圈子的战场,用实力重新制定规则。 其实生活里这种“圈子壁垒”随处可见。找工作时的校友内推、创业时的行业资源、甚至日常社交中的话题共鸣,都在无形中划分着圈子。我们总说“是金子总会发光”,但现实是,很多金子因为没站对地方,就被埋没在了沙土里。可反过来想,那些能打破圈子壁垒的人,往往都有着更坚韧的毅力和更灵活的思维——他们不纠结于“为什么规则对我不公”,而是专注于“我能如何适应规则,甚至创造新规则”。 所谓的主场优势,从来都不是不可撼动的。真正的强者,既能在熟悉的赛道上领跑,也能在陌生的领域里破局。你觉得圈子重要吗?重要,但绝不是决定成败的唯一因素。努力或许不能立刻打破壁垒,但能让你拥有打破壁垒的底气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

原来被尊重的面试是这样子的

【14评论】【20点赞】

![现在业务部门面试官面试,居然也开始关注非专业技能方面的因素了[捂脸哭]今天约面了一](http://image.uczzd.cn/12235811036111235531.jpg?id=0)

Max

这就是圈子

用户77xxx74

小编,你双盲面试了解一下,你这种情况只可能出现在中央先调里

zhangzl929

理科状元学法学?

通情达理

外地人从心里和骨子里融不进上海,见面就说请讲普遍话,上海话我听不懂,听不懂上海话,来上海干什么。

泥泞中的老虎 回复 11-29 03:30

要通情达理嘛

相濡以沫 回复 11-29 03:36

按你的意思,去哪里就要讲哪里的话 那国家还推行普通话干嘛?

风情血染

提篮桥财经大学