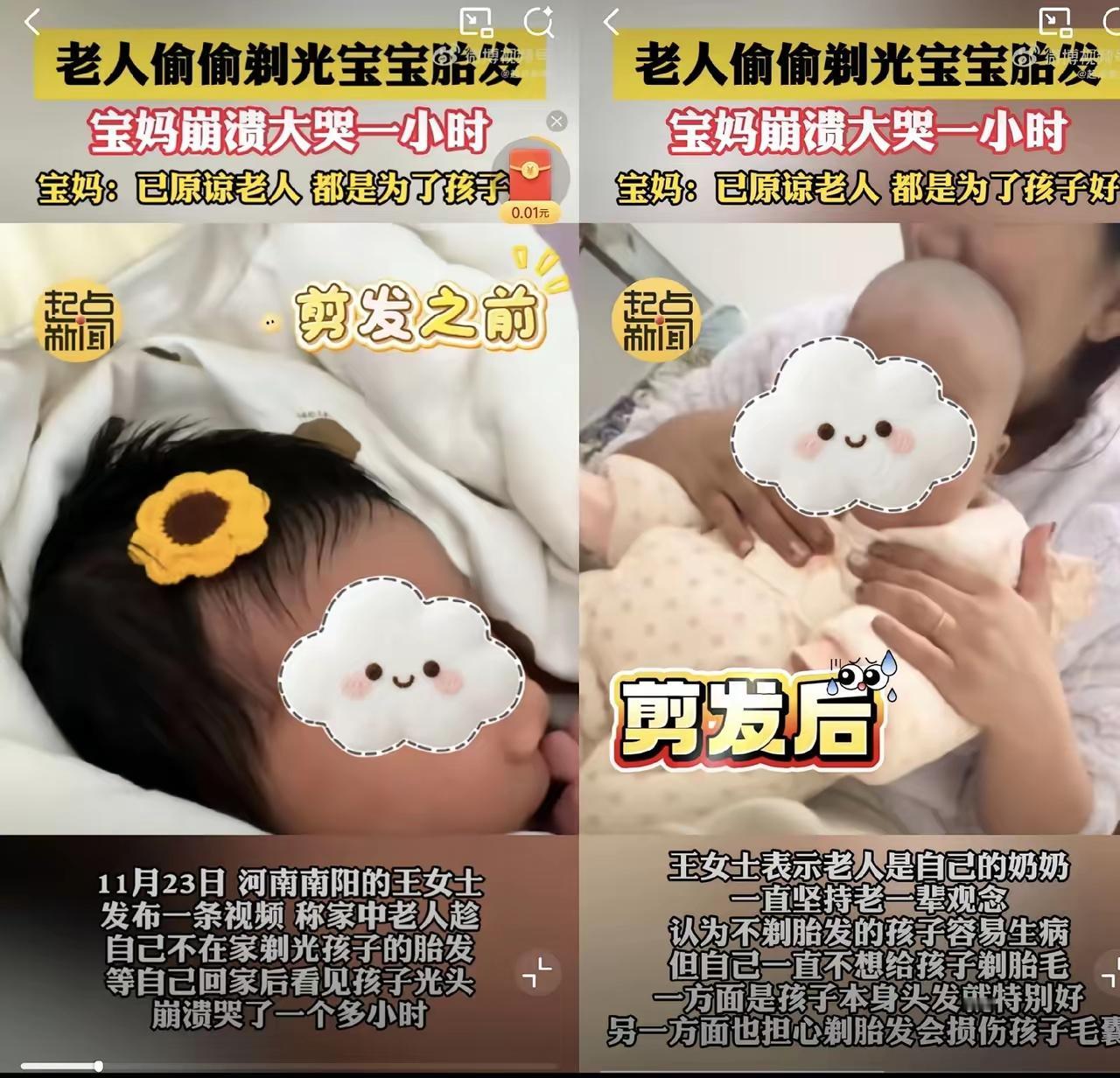

河南南阳,宝妈外出买菜,回家后走到婴儿床边一看,突然发现几个月大的宝宝头发全没了,小脑袋光溜溜的,得知是家里老人把孩子胎毛给剃了,宝妈直接哭了一个多小时。 泪水在眼眶里打转时,王女士甚至能闻到空气中残留的剃刀金属味,那味道混着宝宝身上淡淡的奶香,刺得她鼻腔发酸。 她蹲在婴儿床边,指尖轻轻拂过宝宝光滑的头皮,那里还留着几处浅浅的白印——是老人剃头时不小心压出的痕迹。 几个小时前出门前,她还特意吻了吻宝宝额前那撮柔软的胎毛,像蒲公英的绒毛,风一吹就微微颤动。 “妈说胎毛不剃,以后孩子身子弱。”婆婆在客厅里低声解释,手里还攥着那把用了多年的旧剃刀,刀刃上沾着几根细小的胎发。 王女士没说话,只是把宝宝抱进怀里,小家伙似乎察觉到妈妈的情绪,小嘴一瘪,发出细弱的哼唧声。 这已经不是第一次因为育儿观念起争执了。从宝宝该不该捆襁褓,到要不要给新生儿喂黄连水,年轻妈妈的手机备忘录里,记满了医生叮嘱的科学育儿知识,而婆婆的经验则装在那些泛黄的旧账本里——每一页都写着“我带大三个孩子都是这么过来的”。 为什么老一辈会对“剃胎毛”如此执着?王女士抹着眼泪想。在老人的认知里,这是延续了几代人的“护身符”:胎毛带着“胎毒”,剃干净才能让孩子将来少生病;头发根剃得深,新长出来的才会又黑又密,像春天的秧苗一样茁壮。 可现代医学教科书上分明写着:头发的生长全凭毛囊“做主”。就像土壤决定庄稼长势,毛囊的健康状况才是头发粗细、密度的关键,与剃刀是否“刮得干净”毫无关系。几个月大的婴儿胎毛本就是“过渡款”,到了半岁左右会自然脱落,被更粗壮的新发取代,根本不需要人为“帮忙”。 更让王女士揪心的是宝宝娇嫩的头皮。婴儿皮肤厚度只有成人的三分之一,像一层薄薄的蝉翼,稍有不慎就可能划破。那把用了多年的旧剃刀,即便用酒精擦过,也藏着看不见的细菌——万一划伤皮肤,引发毛囊炎,反而可能影响毛囊发育,真成了“好心办坏事”。 客厅里,婆婆手足无措地站着,手里的围裙绞成一团。她没想到自己“好心”的举动会让儿媳如此伤心,嘴里反复念叨:“我那会儿给你老公剃胎毛,他现在头发不也挺好?” 王女士深吸一口气,走到婆婆身边,轻轻拍了拍她的背。她想起上周自己加班到深夜,回家时看到婆婆正戴着老花镜,给宝宝缝补开线的襁褓,针脚歪歪扭扭,却比任何名牌婴儿用品都暖。 “妈,我知道您是为孩子好。”王女士的声音还有些沙哑,“只是现在孩子小,皮肤太嫩,下次咱商量着来,好不好?” 婆婆的眼圈红了,点点头:“我就是怕他以后像邻居家孩子那样,头发稀稀拉拉的不好看。” 窗外的阳光透过纱帘,照在宝宝光溜溜的小脑袋上,泛着柔和的光晕。王女士突然觉得,这个“小光头”其实也挺可爱,像庙里的小沙弥,透着一股憨态。 头发还会再长出来的,王女士想。就像春天的草芽,只要根还在,总会破土而出。可家人之间的理解与包容,却是比头发更珍贵的东西——它不像胎毛会自然脱落,反而会在一次次磨合中,变得越来越坚韧。 这场没有硝烟的“育儿观念之战”里,没有谁对谁错。年轻一代捧着科学的“说明书”,老一辈揣着岁月沉淀的“经验谈”,出发点都是那个小小的婴儿——他是连接两代人的纽带,也是让爱与知识和解的契机。 或许,最好的育儿方式,不是谁说服谁,而是像给宝宝穿衣服一样,科学是里层的贴身衣,柔软舒适;传统是外层的小外套,温暖贴心。两者搭配,才能让孩子在爱与理解中,稳稳地长大。