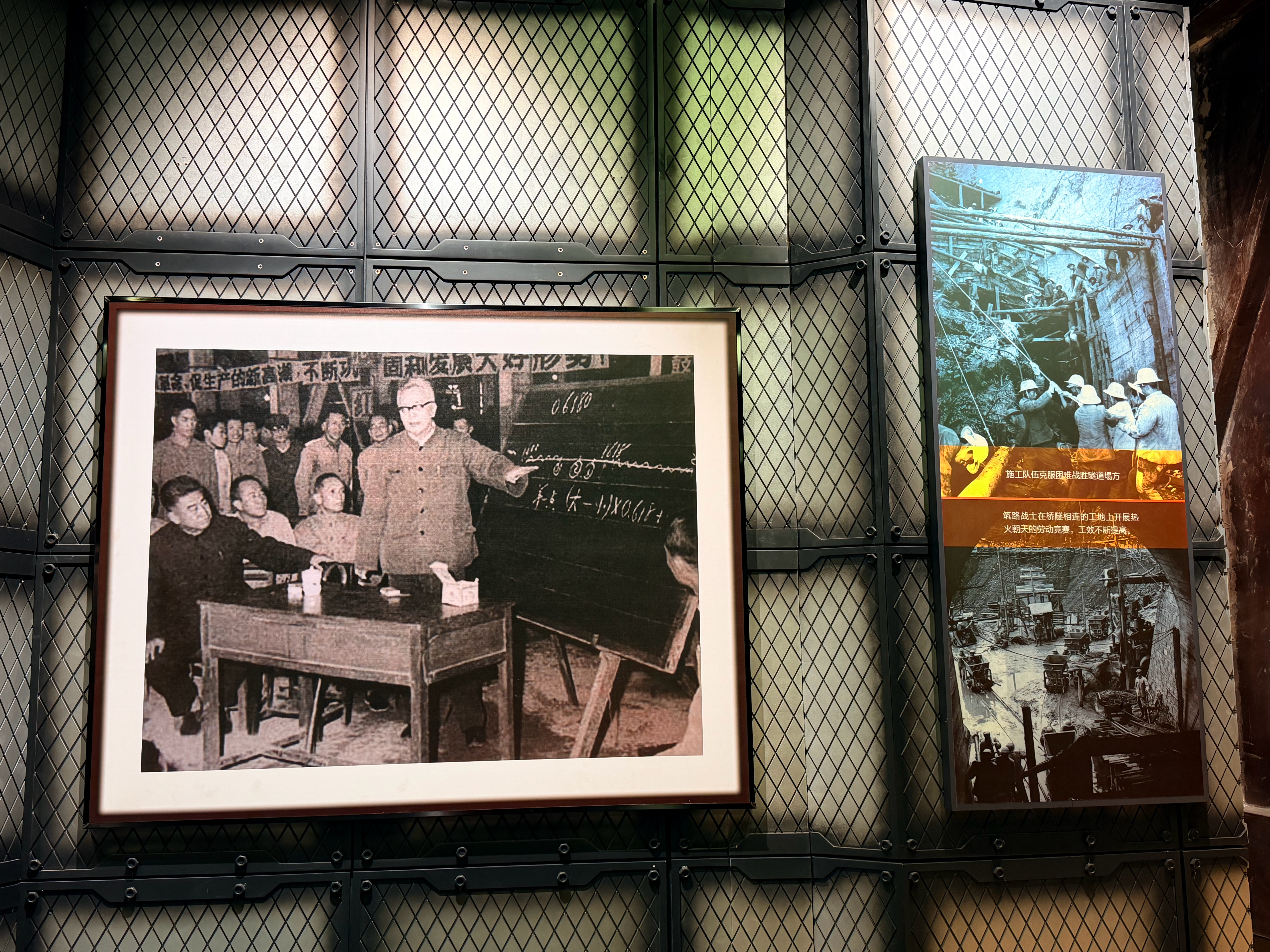

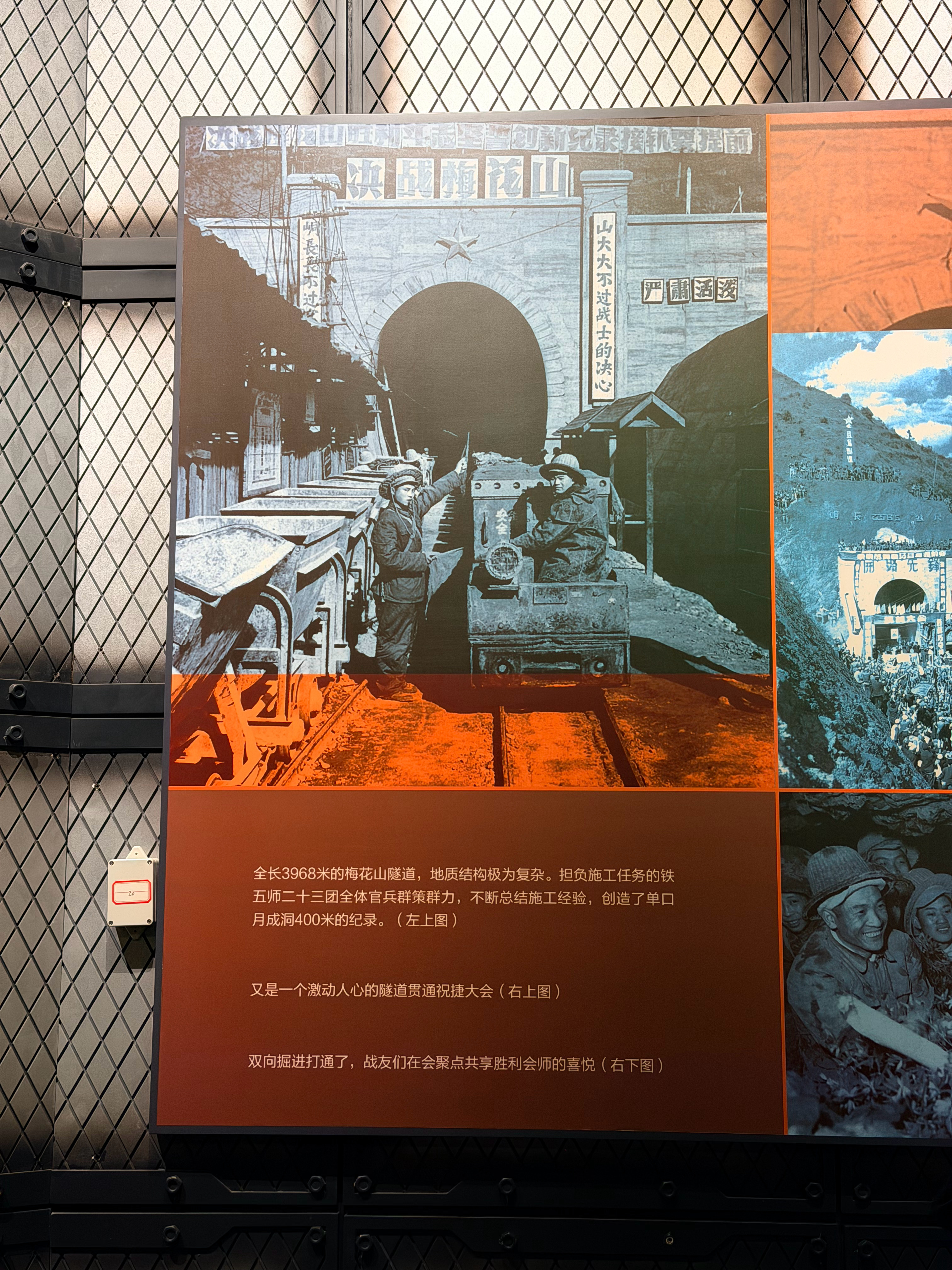

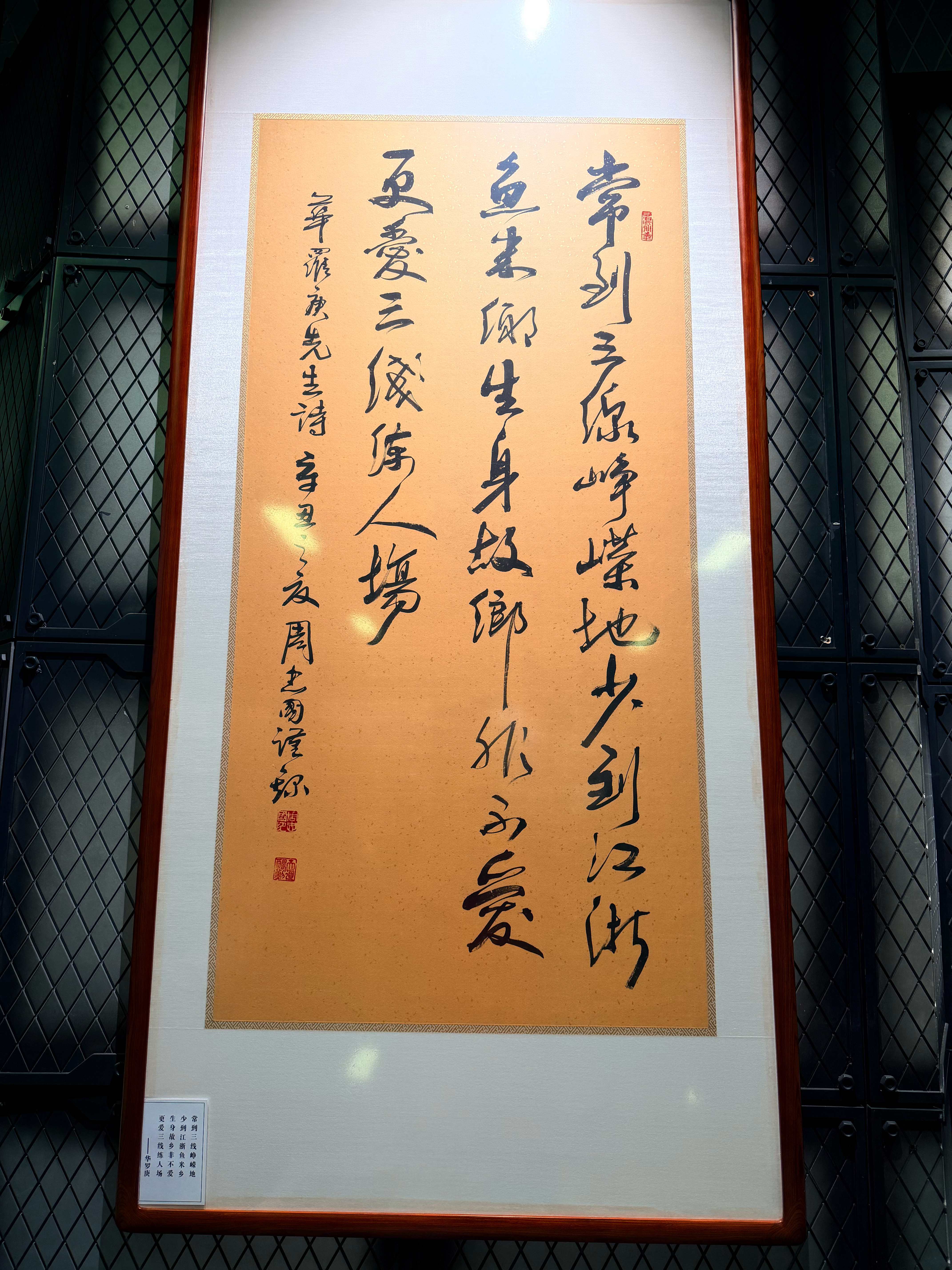

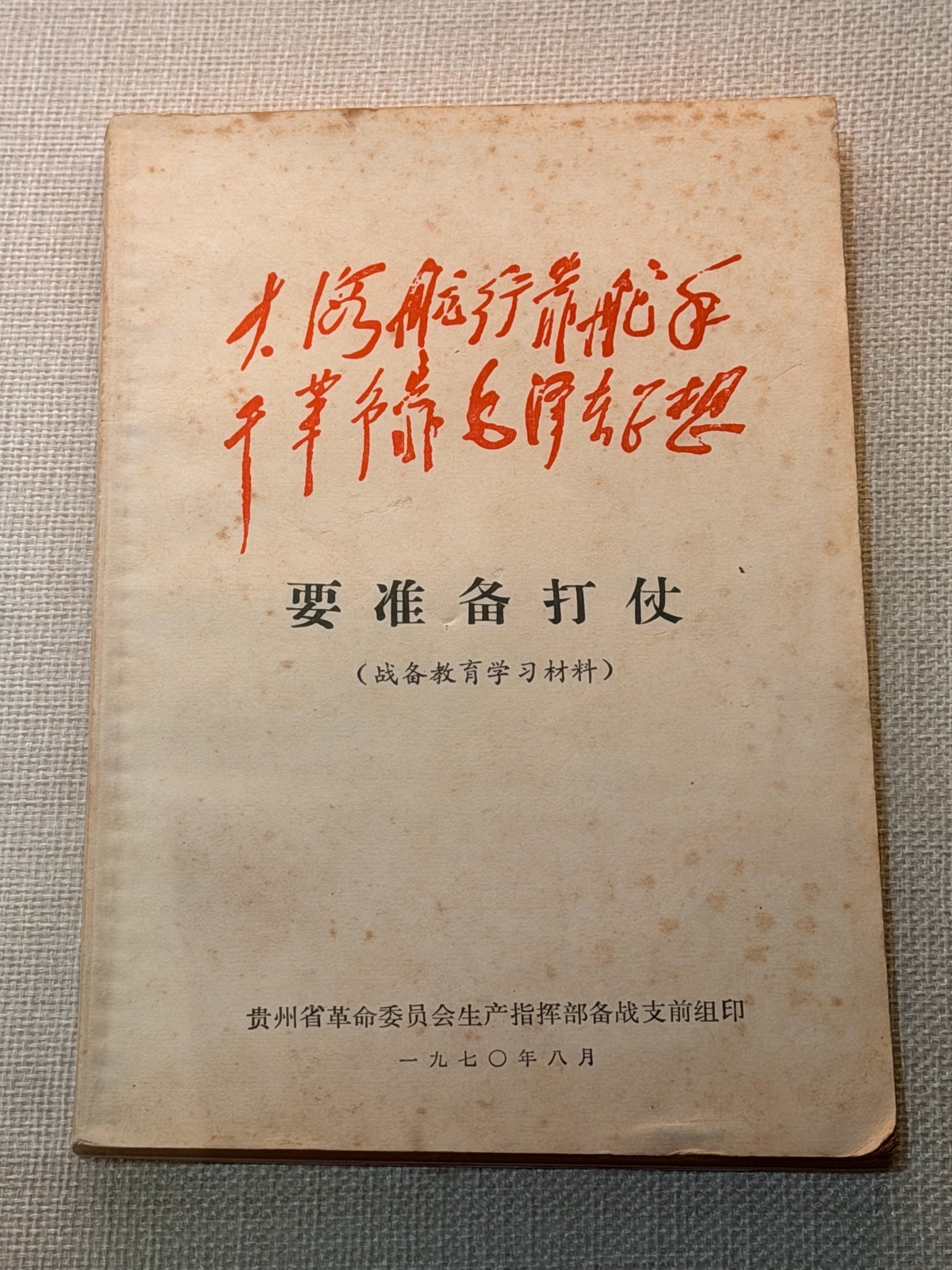

华罗庚:在梅花山隧道点燃数学之光1965年的云贵高原,寒风裹着碎石掠过乌蒙山脉,贵昆铁路梅花山隧道的洞口,正蒸腾着铁道兵战士的汗水与焦灼。这座全长近4公里的隧道,是三线建设的“咽喉”,却因喀斯特地貌的暗河、溶洞频发,25名战士长眠于此,工程一度陷入停滞。此时,55岁的华罗庚拖着病腿,带着“统筹法”的手稿辗转而来。初入隧道时,战士们怕他腿疾难行,在推渣车里垫上棉絮当“座椅”,可当他看见洞内烟尘呛得人睁不开眼,战士们却抱着风钻在积水里作业时,当即拒绝了特殊照顾。此后的日子里,他拄着拐杖,深一脚浅一脚地踏过泥泞,在掌子面记录施工工序,在工棚里用粉笔在黑板上推演——把复杂的隧道施工拆解成“凿岩、出渣、支护”等关键环节,用红线画出最优工序,教战士们避开“窝工”陷阱。“不是我教你们,是工地教我。”他总把这句话挂在嘴边,甚至跟着夜班班组盯进度。在他的指导下,原本混乱的工序变得井然有序,无效劳动减少近三成。当隧道比计划提前40天贯通,钢轨铺进洞的那天,华罗庚在工地上即兴题诗:“今朝梅花独秀,明天杜鹃满山”。当时还有一首诗:常到“三线”峥嵘地,少到江浙鱼米乡。生身故乡非不爱,更爱“三线”练人场。这首诗满含华罗庚对三线建设热土的偏爱与对建设者的敬意,他目睹三线建设者在艰苦环境中战天斗地的拼搏场景后写下此诗,既体现了对故乡的眷恋,更彰显出对三线这片磨砺意志、创造奇迹的建设战场的深厚情感。没有惊天动地的壮举,却用一支笔、一块黑板,让数学走出书斋,化作三线建设的“加速器”。华罗庚与梅花山隧道的故事,至今仍在乌蒙山间回响,诉说着知识分子与建设者们,如何用智慧与热血,在祖国的山河间刻下忠诚。高质量发展看贵州在这些瞬间看见贵州新风采 六盘水·贵州三线建设博物馆