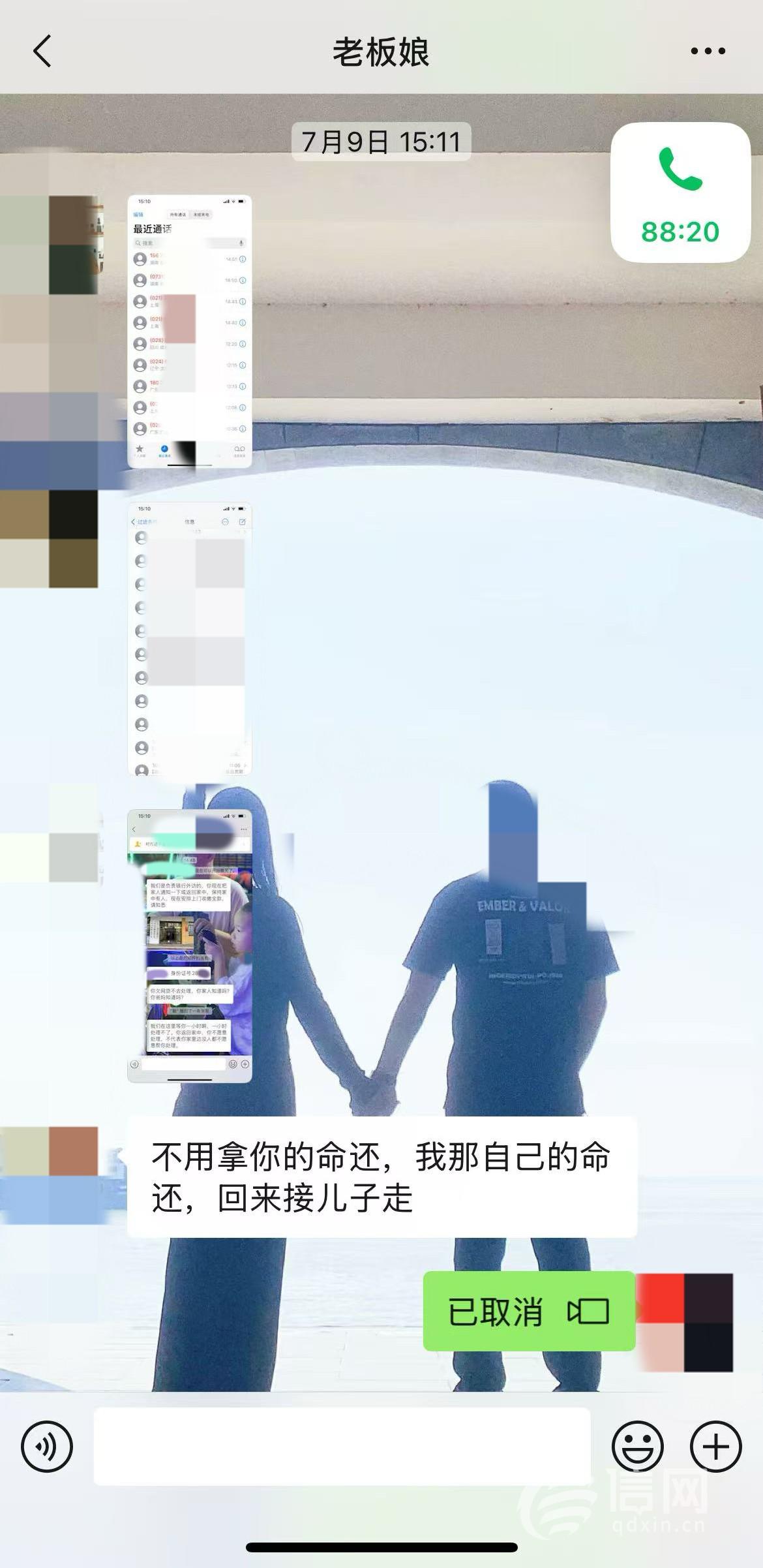

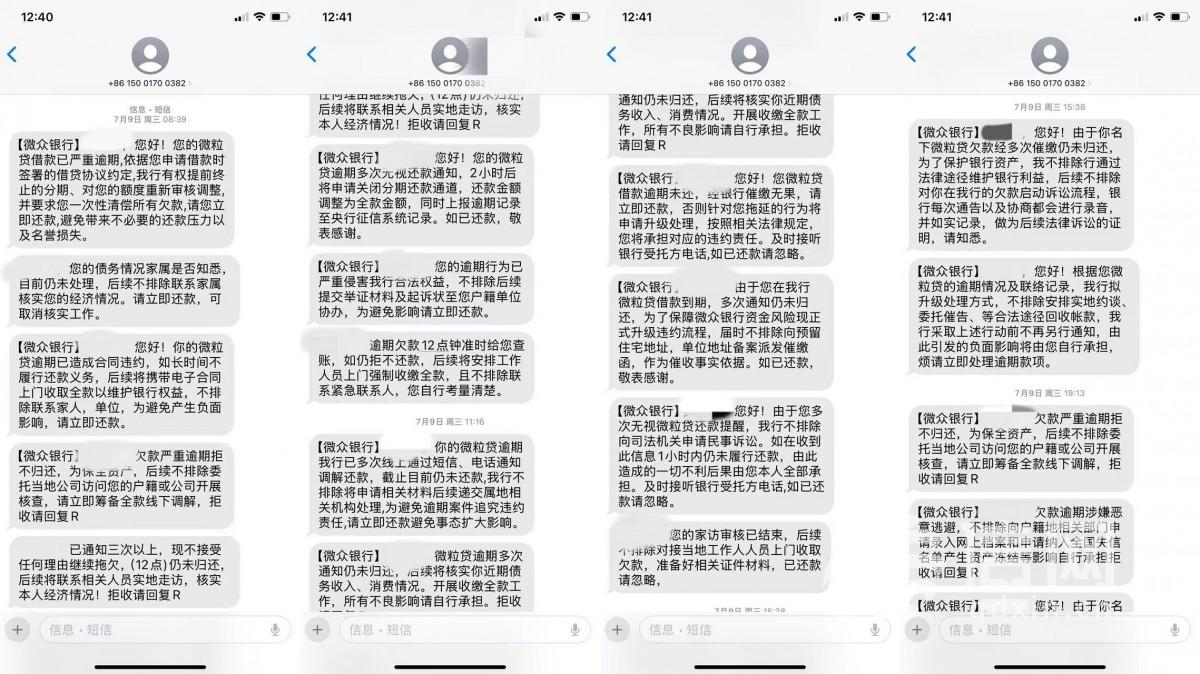

湖南长沙,女子欠下网贷46万余元,因无力偿还,迫于家庭和网贷平台的压力,她给丈夫发了一条遗言“不用拿你的命还,我拿自己的命还”之后,在5岁儿子面前喝下一整瓶农药,抢救无效永远离开了。女子离世后,家人难以接受,不知道找谁负责。 湖南小城的街巷依旧嘈杂,高阳的脚步却透着卸不掉的沉重,天刚亮他就带着POS机穿梭在商铺间,夜幕降临时又钻进餐馆后厨,锅碗瓢盆的碰撞声里,藏着对亡妻严悦的无尽愧疚。 15岁的大儿子在寄宿学校,每次通话只剩压抑的哭声,5岁的小儿子跟着爷爷生活,父子俩隔着半小时车程,却难得见上一面。 这个曾经围着孩子笑声转的家,如今只剩债务和思念在空气中弥漫。 2025年7月9日的阳光,没能照进严悦心里的阴霾。 从清晨开始,她的手机就被催收信息占满,一天下来竟攒了30多条,其中19条带着微粒贷的标识。 这些短信来自陌生的虚拟号码,无法回拨也查不到归属,语气从最初的温和提醒,逐渐变成赤裸裸的威胁。 真正击穿她心理防线的,是下午两点多收到的一条微信。 陌生人发来一张照片,画面里是离她家不到150米的县城建筑,还附上了她的身份证尾号,文字像冰锥一样扎人:“保持家中有人,否则联系村委公示债务,让街坊邻居都知道”。 严悦一辈子性格内敛,从没跟人红过脸,在这个抬头不见低头见的熟人小城,被人指指点点是她最害怕的事。 半小时后,严悦看着客厅里摆弄积木的小儿子,指尖在手机屏幕上敲下最后一行字,发给了远在长沙的丈夫。 随后,她在自家卧室里拿起桌上那瓶不知从何处得来的敌敌畏,一饮而尽。 十几分钟后,邻居听到了孩子的哭喊声,来到严悦的家里查看情况,发现了严悦口吐白沫,躺在地上,赶紧送到了医院。 尽管医生全力抢救了三天,还是没能留住这个35岁母亲的生命。 而在她抢救期间,催收短信依旧源源不断地发来,直到她离世三周后,手机开机时仍能听到密集的提示音。 没人能想到,压垮严悦的46万债务,她自己没花过一分。 银行贷款20万、微粒贷7万多,再加上好几张透支的信用卡,这些钱要么用来偿还丈夫欠下的欠款,要么花在两个孩子的学费、生活费上,或是支撑那个入不敷出的家。 翻看她的消费记录,全是教辅资料、奶粉、家庭日用品的开销,连一件超过百元的个人物品都找不到。 这一切的源头,始于丈夫高阳的一次职业变动。 2017年,做了多年厨师的高阳,被保险行业“快速致富”“体面生活”的宣传打动,辞掉了稳定的工作。 没学历没经验的他,起初月薪只有3000多元,后来靠着拼业绩当上基层管理,收入一度突破万元。 可是后来,公司里天天讲“破釜沉舟才能逆袭”,身边同事比拼着买车、旅游、请客,让高阳觉得“省钱就是没本事”。 他带着妻子去港澳游一次花掉5万,贷款买了二手车,频繁更换新款手机,即便后来收入下滑,依旧维持着高消费。 债务的雪球越滚越大,高阳后来业务亏损,又被骗走10万,变卖了所有个人财产后,还是成了信用黑户。养 为了还上家里的负债,严悦试着开美甲店补贴家用,可客源稀少,不到半年就关门大吉。 她向银行贷款、办信用卡分期,拆东墙补西墙,每月8000多元的最低还款,仅靠高阳7000元的月薪和她打零工的收入勉强维系。 2025年6月,一笔突发的3000元家庭开支,让这个脆弱的平衡彻底崩塌,严悦第一次出现逾期。 那段日子,严悦把所有压力都藏在心里。 她没跟父母诉苦,没跟闺蜜透露困境,甚至不知道遇到债务危机可以咨询律师、申请债务重组。 她只是日复一日地面对催款信息,从最初的焦虑到后来的麻木,直到最后被那句“公示债务”的威胁,压垮了所有支撑。 如今,高阳每天拼命工作,既要偿还债务,又要照顾两个孩子,他常对着妻子的遗像发呆,一遍遍念叨:“要是当初没乱花钱,要是早点察觉你的难处,要是没碰那些网贷……” 可世上没有如果,那些被“体面”裹挟的超前消费,那些突破底线的暴力催收,最终酿成了无法挽回的悲剧。 这场悲剧里,有家庭责任的失衡,有行业风气的误导,更有催收边界的失守。 国家早已出台规定,禁止夜间催收、限定每日催收次数,可严悦遭遇的高频轰炸、威胁恐吓,显然超出了合法边界。 而当个体陷入困境时,缺乏有效的求助渠道和社会支持,让严悦只能独自走向绝路。 高阳现在最大的愿望,就是把两个孩子抚养成人,让他们远离网贷,远离超前消费的陷阱。 可严悦的离去,留给社会的拷问从未停止,如何让畸形消费观不再误导他人?如何让催收行为回归合法边界?如何为困境中的人们撑起一张帮扶之网? 这些问题,需要每个身处其中的人,给出自己的答案。