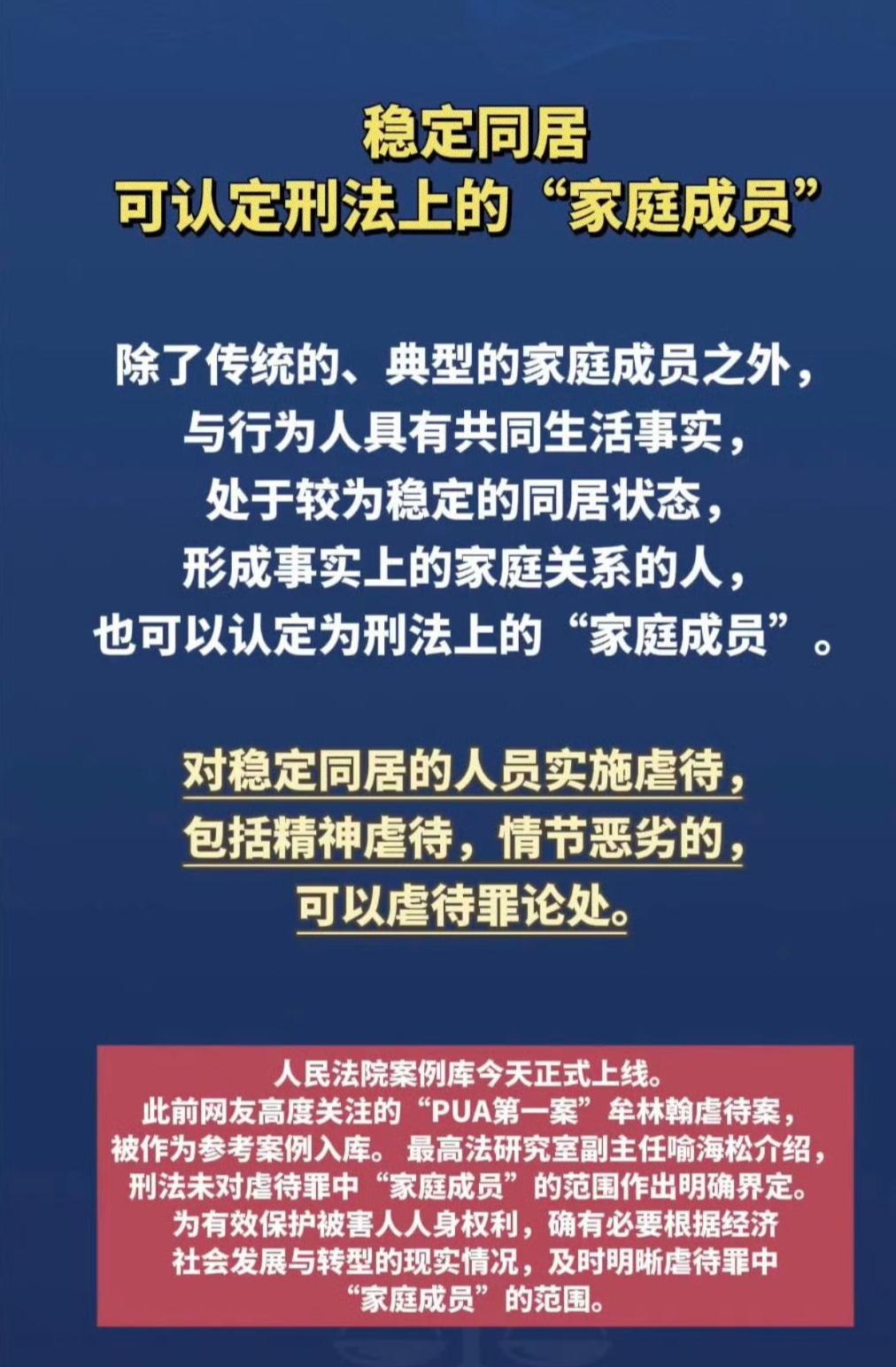

婚前同居被认定成家庭成员了!这事儿一出来,好多网友都炸锅了,有人拍手叫好,觉得这是给同居情侣撑腰;也有人皱着眉头,担心这会不会让“恋爱自由”变了味。咱们今天就唠唠这事儿,用大白话把来龙去脉说清楚。 这事儿得从最高检的一场新闻发布会说起。官方说了,现在社会关系越来越复杂,很多情侣没领证就住一块儿,像极了小两口过日子。为了保护这些同居者的权益,尤其是那些被精神虐待、经济控制的人,法律上得给他们“正名”。于是,最高检明确表示:只要两个人有长期共同生活的基础,哪怕没结婚,也算家庭成员!这意味着啥?简单说,以前同居时被骂两句、摔个东西,可能只能算“吵架”;现在要是上升到精神打压,比如长期贬低对方、限制社交,那可能就构成家暴了,受害者能找警察、法院帮忙。 为啥要这么改?举个例子你就懂了。前几年有个北大女生被男友长期精神控制,最后自杀的案子还记得吧?当时法律上很难给男方定罪,因为俩人没结婚,不算“家庭成员”。现在好了,同居关系也能适用反家暴法,精神虐待、经济剥削这些“软暴力”,都能被法律管起来了。这对那些在感情里受委屈的人,尤其是女生,绝对是个大保护。 不过,这事儿也引来了不少争议。有人担心,这是不是把“恋爱试用期”给取消了?以前同居觉得不合适,大不了分手;现在成了“家庭成员”,分手会不会像离婚一样麻烦?其实法律早就想明白了同居关系还是比婚姻松散得多。财产怎么分?各自挣的各自拿,除非能证明是共同买的;生病了谁照顾?没义务必须管;孩子咋办?该养还得养,但另一方没强制扶养义务。说白了,法律只是给同居者多了一层保护伞,不是把俩人“绑死”了。 还有个更现实的问题:社会观念能跟上吗?现在还有不少人觉得,同居过的女生“掉价”,结婚时会被挑三拣四。但数据摆在这儿现在超过三分之一的初婚夫妻都有过同居经历,年轻人早就把同居当成了“婚前测试”。与其纠结“该不该同居”,不如想想怎么在同居时保护好自己:比如签个财产协议,明确谁的钱归谁;比如保留好聊天记录、转账凭证,万一分手能少扯皮;更重要的是,别把同居当“结婚保证书”,感情不好了,该分还得分。 说到底,法律把婚前同居纳入家庭成员,不是鼓励大家随便同居,而是给那些真心想一起过日子的人多一份保障。毕竟,爱情需要勇气,但更需要理性。无论是同居还是结婚,最重要的是两个人能互相尊重、共同成长毕竟,日子是过给自己的,不是过给别人看的。 来源:玩车豆豆